Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde aber war wüst und leer, und heute glauben immer weniger daran. Dass Jesus Christus wirklich gelebt hat, mag auch ein bibelkritischer Geist sich noch vorstellen können: ein kluger, mutiger Mann, seine Wundertaten könnten rhetorischer Übertreibung geschuldet sein.

Auch so mancher Mythos aus dem Alten Testament lässt sich rational erklären. Moses, der das Meer zurückweichen lässt, damit es später nur umso zerstörerischer die Soldaten des Pharao überrollt: der klassische Fall eines Tsunami, vielleicht Folge der Eruption von Santorin im Mittelmeer.

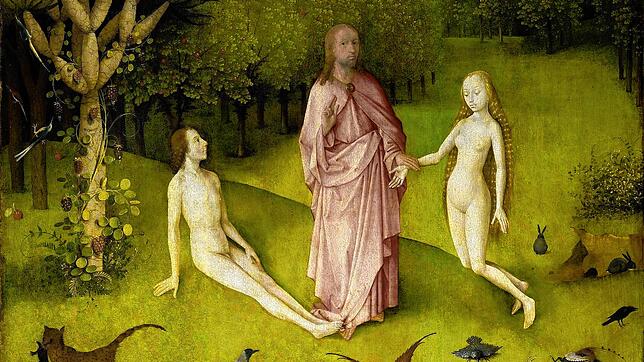

Aber ein Gott, der aus dem Nichts alles erschafft, danach einen Mann baut und aus dessen Rippe eine Frau? Spätestens seit Charles Darwins Evolutionstheorie gilt diese Geschichte den meisten Lesern als wunderbarer Märchenstoff.

Dabei lohnt sich die Lektüre der Genesis heute mehr denn je. Nicht so sehr, weil wir daraus etwas über Gott und die Entstehung der Welt lernen. Sondern vielmehr über uns selbst. Von der Entstehung menschlichen Bewusstseins über die verschiedenen Erscheinungsformen von Kunst und Kultur bis zu politischen Fragen wie Gleichberechtigung und Umweltschutz: Im biblischen Ur-Mythos ist alles schon angelegt.

Dass der Mensch darin vor allem von seiner eigenen Spezies Zeugnis ablegt, erkannte bereits im 18. Jahrhundert Karl Philipp Moritz. In einem Text mit dem Titel „Auch eine Hypothese über die Schöpfungsgeschichte Mosis“ wagt der heute vor allem für seinen Roman „Anton Reiser“ bekannte Schriftsteller (1756-1793) ein so erstaunliches wie überzeugendes Gedankenspiel: Was, wenn hier gar nicht so sehr von einem göttlichen Schaffensprozess die Rede ist, sondern vor allem von der Geburt menschlichen Bewusstseins?

„So lange der Mensch noch ohne Sprache war, muss die Welt gleichsam ein Chaos für ihn gewesen sein (...), wo alles wüst und leer war“, schreibt er. Doch dann sei ihm der Ausweg aus der Finsternis geglückt – dank zweier Fähigkeiten. Erstens: Unterscheidungen zu treffen. Zweitens: Die voneinander unterschiedenen Dinge anschließend mit Namen zu versehen.

Es sei davon auszugehen, dass dieses Wesen zunächst nur die großen Unterschiede zu treffen imstande war – hell gegen dunkel, Himmel gegen Erde, Land gegen Wasser – und sich erst allmählich zu den kleineren Dingen vorarbeitete. „Das erste einsilbige Freudengeschrei, womit er das anbrechende Licht begrüßte, und die erste furchtsame kindische Klage bei der wieder einbrechenden Finsternis, waren vielleicht die ersten Namen, wodurch er das Licht von der Finsternis unterschied und Tag und Nacht bezeichnete.“

Ursprünglich waren es zwei Götter

Indem der Mensch lernt, seine Umwelt zu unterscheiden und diese Unterschiede sprachlich zu fixieren, erlangt er Bewusstsein. Er entspricht damit ganz seinem eigenen Schöpfer, nach dessen Ebenbild er ja erschaffen ist: „Gott unterschied, Gott nannte, heißt es bei der Schöpfung des Lichts, des Firmaments, und der Erde.“

Moses lässt Gott eine ganze Welt allein durch Unterscheidungen und Benennungen erschaffen. Damit, konstatiert Moritz, liefere er nichts weniger als eine Darstellung „des wahrscheinlichen Ursprungs der Sprache und des menschlichen Denkens“.

So interessant wie folgenreich ist dabei der Umstand, dass Gott diesen Prozess ganz allein durchläuft. Die frühesten Schöpfungsmythen aus altbabylonischer Zeit sehen nämlich noch zwei Götter am Werk, einen männlichen und einen weiblichen. Er streut als Herrscher über Himmel und Berge den Samen übers Land, sie ist die fruchtbare Erde, in der dieser erst aufkeimen kann.

In ihrem jüngst erschienenen Buch „Geschichte der Erkenntnis“ (Edition Königstuhl) zeichnen Jürg von Ins und Anina Föhn nach, wie auch in der Genesis Spuren dieser Vorstellungswelt enthalten sind. Es ist eine Welt, in welcher der männliche Gott Jahwe noch verheiratet war mit einer Göttin namens Ascherah.

Doch dann kam im 7. Jahrhundert vor Christus die monotheistische Wende, statt vieler Götter sollte es fortan nur noch einen geben. Ascherah geriet in Vergessenheit, übrig blieb allein Jahwe, Gott des Himmels und der Berge.

Männer so ganz allein zu lassen, womöglich noch mit Allmacht versehen: Das ist schon bei uns Menschen keine gute Idee. Ob es in der Götterwelt je anders war? Zumindest sind die Folgen nicht zu übersehen.

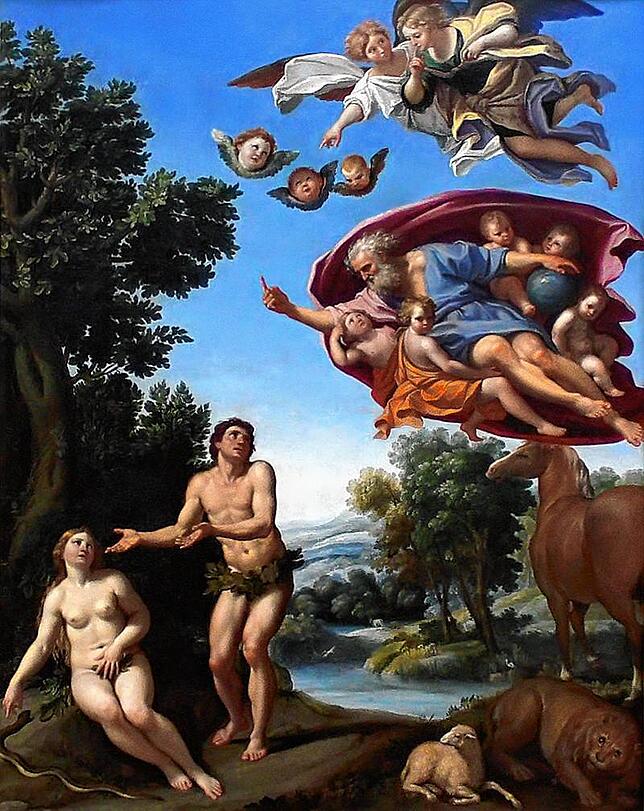

So erscheint die Erde in der Genesis keineswegs mehr als göttlich beseelt, im Gegenteil: Im Staub muss die Schlange fortan kriechen – zur Strafe dafür, dass sie Eva zum fatalen Biss in den Apfel vom Baum der Erkenntnis überredet hat. Und Adam bekommt zu hören, der Ackerboden sei „verflucht“ wegen dieses Vorgangs, er selbst werde dort sein Ende finden, „denn Staub bist du, zum Staub musst du zurück“!

In der Kultur hat diese Missachtung alles Irdischen einen langen Nachhall gefunden. Zahlreiche afrikanische Religionen messen der Trommel eine hohe Bedeutung bei, ein Instrument, das dem Boden Resonanzraum gibt. Die Erde nämlich bringt uns Nahrung, ihr zu huldigen ist geboten. Aus demselben Grund sind zahlreiche Tänze ausgesprochen bodennah, im Breakdance der afroamerikanischen HipHop-Kultur lässt sich das bis heute studieren.

An Europas Höfen dagegen tanzte man früh schon auf Spitze, schließlich ist der Boden dort, wo die verräterische Schlange im Staub kriechen muss: einfach nur igitt. Trommeln markieren in der musikalischen Kultur des Abendlands Bedrohung oder gar das Böse, wer Gott nahe sein will, wählt ein helles Instrument, mit der Querflöte konnte sich Friedrich II. als moralisch integrer Herrscher inszenieren.

Die Frau steht im zweiten Glied

Wie wäre die Geschichte verlaufen, wenn die Genesis der Erde ihre Verdinglichung, Herabwürdigung, Entheiligung erspart hätte? Die politischen Folgen wären zweifellos gravierend. Das gilt zunächst für die Geschlechterfrage. Denn mit dem Tod der Fruchtbarkeitsgöttin Ascherah sank auch der Stern ihrer menschlichen Entsprechung Eva. Wo ein einziger, männlich konnotierter Gott übrig bleibt, kann allein Adam sein natürliches Ebenbild abgeben.

Das Patriarchat mag sich über viele Kulturen erstrecken, die christliche Tradition aber verweist die Frau von Anfang an ins zweite Glied: Der Mann wurde ja nur verführt, unzuverlässig war allein die Frau, hütet euch also vor ihren Ratschlägen!

Folgenschwer mutet die Entweihung der Erde auch für den Klima- und Umweltschutz an. Ihr Ausschlachten mögen viele Christen als Verrat an Gottes Schöpfung geißeln. Doch die Wahrheit ist: In der Genesis ist die Untertanmachung der Erde bereits als göttliche Anweisung nachzulesen.

Zwar gibt es zu diesen Auslegungsformen natürlich Widerspruch. Bücher wie „Bibel falsch verstanden“ nehmen die Schrift gegen ihre Interpreten in Schutz, sprechen von Übersetzungsproblemen. An einer verbreiteten Bibelexegese, die Natur viel zu lange als bloße Nutzfläche des Menschen verstanden hat, ändert das nichts.

Wie viel göttliche Wahrheit über die Entstehung von Himmel und Erde in der Genesis wirklich steckt, ist Glaubenssache. Dass sie den Menschen aber so vollkommen beschreibt wie keine andere Geschichte, lässt sich kaum bestreiten: ein Wesen mit enormen Fähigkeiten, aber anfällig für schwere Irrtümer.