„Die hat keine Daten abgegeben!“ Im Eingangsbereich des Konzils bricht ein kleiner Tumult aus. Eine ältere Frau schiebt sich eilig die Treppen nach oben, eine Hostess springt ihr nach, versucht sie aufzuhalten. Vergeblich. Gleich geht das Konzert los. Vielleicht könnte man die Besucherin noch aus dem Saal holen?

Aber schon erklingen von oben die ersten Töne. Nun darf niemand mehr in den Saal. Zurück bleiben drei Mitarbeiterinnen, die sich mit ungläubigem Kopfschütteln über eine Karteikarte beugen. Darauf steht ein einzelner Nachname. Nachverfolgung unmöglich – was nun?

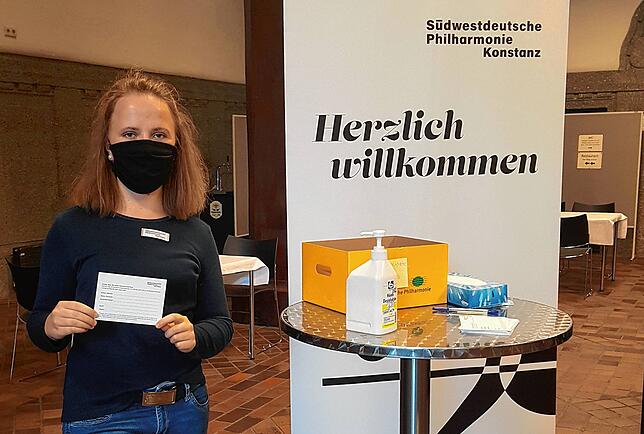

Wie in der Gastronomie sehen die Verordnungen des Landes vor, auch bei Kulturveranstaltungen personenbezogene Daten der Besucher zu erheben. Im Falle eines positiv auf das Coronavirus getesteten Besuchers können so die Kontaktpersonen einfacher ermittelt werden. Die Verantwortung dafür liegt beim Veranstalter, und damit in diesem Beispiel bei der Südwestdeutschen Philharmonie und der Stadt Konstanz.

Kein Wunder also, dass gleich drei Damen momentan darauf angesetzt sind, wie Wachhunde den Einlass ins Konzert zu kontrollieren. Ohne einen ausgefüllten Datenzettel in die improvisierten Schuhkarton-Urnen zu legen, kommt hier niemand rein. Eigentlich.

Denn eine hat sich durchgemogelt. Die Hostessen reagieren alle gleichermaßen bestürzt: „Das kommt sonst nicht vor. Normalerweise sind unsere Gäste dankbar für die Mühen und haben ein sehr großes Sicherheitsbedürfnis.“

Die Lösung eilt in Gestalt eines jungen Mannes heran. Patrick Schön kennt sich mit dem Datensystem besser aus, kann helfen: Beim digitalen Ticketkauf müssen ja schon alle Informationen hinterlegt werden. Er kehrt zu seinem Arbeitsplatz hinter der Plexiglasscheibe am Ticketschalter zurück und kann eine Minute später ein vollständig ausgefülltes Kärtchen präsentieren – sogar den Sitzplatz teilt er seinen Kolleginnen mit. Sie jubeln: „Bravo, Sherlock Holmes!“ Und beschließen, die nachlässige Dame nach dem Konzert trotzdem anzusprechen.

Corona hat die Arbeitsprozesse bei sämtlichen Kulturveranstaltungen verkompliziert. Überall, wo viele Menschen aufeinander treffen – ob Theater, Konzert oder Lesung – muss jemand darauf achten, dass Masken getragen, Abstand gehalten und vorgegebene Wege beachtet werden. Trotzdem verraten die entspannten Gesichter der Mitarbeiter, dass ein gut geplanter Ablauf und entgegenkommende Besucher den Job nicht unbedingt unangenehmer machen.

Gäste dürfen Jacken mitnehmen

So auch bei diesen beiden: Neben den drei Empfangsdamen wartet das zweiköpfige Garderobe-Team gelassen darauf, Besuchern mit Handschuhen die Jacken, Mäntel, Schals und Taschen abzunehmen. Klingt nach viel Arbeit, ist es aber nicht. Oft steht nur einer von beiden hinter dem Tresen. Denn Maxine und Tobias spielt Corona in die Hände: „Die Gäste dürfen ihre Jacken ja jetzt auch mit an den Platz nehmen.“

Was früher aus Brandschutzgründen nicht möglich war, bei reduzierter Personenzahl im Saal aber legitim ist, nehmen viele gerne in Anspruch. Stress sieht anders aus. Wie sich zeigt, kommt der aber noch.

Er ist Folge der größten Veränderung, die sich aufgrund von Corona ergeben hat: Am Abend wird nämlich nicht nur ein Konzert gegeben, sondern zweimal das gleiche kurz hintereinander. Trotz reduzierter Sitzplatzzahl sollen so mehr Menschen in den Genuss kommen. Das ist eine Herausforderung – nicht nur für künstlerisch, sondern auch organisatorisch. Denn zwischen den Konzerten drängt die Zeit.

Jeder Stuhl wird desinfiziert

Der ganze Saal muss wieder auf seinen Status quo gebracht werden. Das heißt: Jeden einzelnen Stuhl gilt es zu desinfizieren, Toiletten und Boden zu putzen, alte Programmblätter einzusammeln und neue zu verteilen. Und da die Einlasszeiten nach vorne hin verlängert sind – es soll sich ja keine Menschenansammlung bilden – drängen schon nach kürzester Zeit neue Gäste ins Haus.

Um das zu bewältigen, müssen alle anpacken. Selbst die Assistentin der Intendanz, Simone Eckardt, springt in der Pause zwischen den Konzerten durch den Saal, reißt Fenster zum Lüften auf, teilt Programmblätter aus.

Sie ist es auch, die während der Konzerte mit Argusaugen einen Blick auf den Saal wirft. Einmal muss sie in der Pause zwischen zwei Stücken hereinhasten und ein verirrtes Paar auf kürzestem Weg zu ihren Sitzplätzen leiten. Während das Garderobe-Team eilig weiter die Stühle im Saal reinigt, übernimmt sie die leidvolle Aufgabe, Grüppchenbildung im Vorraum zu untersagen. Wie gerne hätte sie hier wieder Gastronomie und gute Laune!

Dass diese Saison besonders werden würde, war allen klar. Der Konzertgenuss ist zwar geblieben, nettes Beisammensein aber dem Hygienekonzept zum Opfer gefallen. Das ist schade, aber absolut notwendig, schließlich will man keine Schließung riskieren – so wie im März, als plötzlich alles still stand. Existenzängste inklusive.

Nun geht es laut Intendantin Insa Pijanka darum, zu beweisen, dass Kultur eben doch geht, ohne die Krankheit zu verbreiten. Und zwar weder im Publikum noch im Orchester. Sie weist darauf hin: Was sich auf Publikumsseite abspielt, gilt mindestens im gleichen Maße auf der Bühne. Wenn nicht sogar mehr, wie sich dort zwischen den Stücken zeigt.

Das Publikum wird Zeuge eines besonderen Schauspiels, wenn die Musiker in einer gestelzten Choreografie Masken aufsetzen und nacheinander in den Backstage-Bereich abtauchen. Von dort schwärmen die Orchesterwarte aus – tatsächlich im Plural. Für den Corona-gerechten und trotzdem flinken Umbau zwischen Stücken und Konzerten sind sie nämlich in Mehrfachbesetzung zuständig.

Heute Abend gehen sie also zu dritt gegen mögliche Viren auf Notenständern und Stühlen vor, desinfizieren und wischen beim Umbau, bis sich von der Bühne ein Sprühnebel erhebt. Vor der Dunstwolke erscheint Intendantin Insa Pijanka, um das wartende Publikum zu unterhalten. Sie erzählt, wie sich die Abläufe durch die Pandemie verändert haben, lenkt von dem Gefecht hinter ihr ab. Haben die tapferen Männer da gerade auch Brotdosen von der Bühne weggeräumt?

Nein, die Brotdosen verschwanden schon zuvor. Sie haben die Bühne zusammen mit den Musikern verlassen. Ihr neuerliches Erscheinen und Verschwinden im Konzert bezeugt das Improvisationstalent, das bei der Umsetzung vieler Verordnungen gefragt ist: Pijanka erinnert sich, wie groß die Angst der Übertragung im Orchester anfangs war – gerade bei den Blechbläsern. „Damals war die erste Empfehlung, dass Bläser zwölf Meter Abstand zu anderen halten sollten. Das wäre unmöglich umzusetzen gewesen!“

Dabei seien, wie jetzt klar ist, gar nicht die Aerosole das Problem, sondern das Kondenswasser in den Instrumenten. Die kreative Lösung: Großshopping bei Ikea. Jeder bekommt seine eigene Dose mit Einwegpapiertüchern, entsorgt die Kondensflüssigkeit selbstständig. Ein separates Desinfektionsmittel für jeden kommt oben drauf.

Mit diesen komplizierten Umstellungen kennt sich eine Person besonders gut aus, denn das ausgeklügelte System, das gerade den Alltag der Südwestdeutschen Philharmonie bestimmt, stammt aus ihrer Feder. Sie heißt Carolin Bergmann und verzieht ihr Gesicht unter der Maske: „Ich mache gerade nur Corona“, sagt sie.

Eine neumodische Berufsbezeichnung? Nein, sie ist doch Leiterin des Künstlerischen Betriebsbüros. Aber: Auf ihrem Schreibtisch liegt ein Papierstapel, zusammengesetzt aus Landesverordnungen und aktuellen Corona-Studien, und Bergmann braucht beide Hände, um zu zeigen, wie hoch der Stapel inzwischen ist. Es ist ihre Aufgabe, daraus ein machbares Hygienekonzept zu entwickeln. Eine Sisyphos-Arbeit, wie sich herausstellt.

Denn gewiss ist in diesen Zeiten nichts, täglich ändert sich die Lage und es können immer neue Auflagen reinflattern. Wie kann geprobt werden, was ist mit Künstlern aus dem Ausland und wie leitet man die Besucher am besten durch Konzil? Sie findet Lösungen für diese Fragen. Und ist damit der Kopf hinter dem Team, das alles gibt, damit die Kultur nicht flöten geht – und die Besucher nicht krank werden.