Herr Leonhard, das Gedenken an die bis zu 250 überwiegend badischen Soldaten, die 1917 im Winterbergtunnel verschüttet wurden, ist nun deutsch-französische Regierungssache. Sind Sie zufrieden, dass das Thema so hoch angesiedelt wird?

Zunächst einmal ist das ein sehr eindrückliches Beispiel dafür, dass es auf der politischen Ebene ein Bewusstsein dafür gibt, dass diese Vergangenheit nicht einfach abgehakt ist und sie gegenüber dem Zweiten Weltkrieg und der Zeit danach nicht in den Hintergrund gerät. Dass der deutsch-französische Ministerrat sich mit dem Winterbergtunnel befasst hat, zeigt, dass das Thema auch in der Öffentlichkeit eine hohe Aufmerksamkeit besitzt, auf die man politisch reagiert hat. Das ist ein sehr gutes Zeichen.

. . . das einen neuen Ansatzpunkt bringt?

Mich freut es als Historiker besonders, dass der Erste Weltkrieg nicht mit den großen Gedenkveranstaltungen 2014 und 2018 aus dem öffentlichen Interesse verschwunden ist, sondern uns weiter beschäftigt. Der lokale und regionale Aspekt des Sterbens von so vielen Soldaten aus dem südbadischen Raum wird auf der Ebene der Regierungspolitik in Deutschland und Frankreich aufgenommen. Das ist wichtig.

Historiker sind lange Zeit vorwiegend der Frage nachgegangen, wer für den Ausbruch des Krieges von 1914-1918 verantwortlich war. Hat sich das geändert?

Viele Deutsche wissen heute jedenfalls, dass die Erinnerung an den Weltkrieg nicht in der Frage aufgeht, wer für den Ausbruch des Krieges verantwortlich war. Gerade im Ausland nimmt man wahr, dass die Deutschen den Blick auf diesen Krieg jetzt deutlich weiter fassen. Es geht nicht mehr nur um Kriegsschuld, Militärgeschichte und Nabelschau, sondern auch um die Erfahrung von Jugendlichen oder Frauen, was an den Heimatfronten geschah, wie es um die Opfer und den Alltag der Soldaten an der Front stand. In diesen Kontext fällt ja auch der Winterbergtunnel.

Das ist das Stichwort: Sollte der Volksbund am kürzlich gestoppten Versuch dranbleiben, die Männer des badischen Reserve-Infanterieregiments 111 zu bergen?

Ich würde erwarten, dass man die Optionen einer Bergung genau prüft. Es muss ja darum gehen, den Angehörigen der Familien, die es bis heute gibt, Sicherheit zu geben über das Schicksal ihrer Vorfahren. Im Grund wiederholt sich jetzt etwas, was nach dem Ersten Weltkrieg hunderttausendfach passierte: das Gefühl der Unsicherheit, was mit einem Angehörigen an der Front geschehen ist. Wenn etwa die moderne DNA-Analyse oder die Auswertung von Erkennungsmarken dazu beiträgt, Familien die Sicherheit zu geben, dass ihr Angehöriger dort gefallen ist, dann bedeutet das Menschen sehr sehr viel, zumal ein konkreter Ort eben auch Trauer zulässt. Eine Bergung wäre – in Kombination mit einem Gedenkzentrum – jedenfalls besser als ein Gedenkzentrum ohne das Wissen, wer genau im Tunnel verschüttet liegt.

Sollte die Bergung gelingen – wo sollte man die Toten zur letzten Ruhe betten?

Auch hier ist ein Blick zurück interessant. Vor 100 Jahren gab es zwei Optionen: Tote wo immer möglich zu identifizieren und den Familien die Bestattung in der Heimat zu ermöglichen und ihnen einen konkreten Ort der Trauer zu ermöglichen – angesichts der Zahl von Toten und des Zustands von Leichen nach massivem Artillerieeinsatz eine kaum zu leistende Aufgabe während des Krieges. Daraus entstand die zweite Option: Die frontnahe Bestattung auf Soldatenfriedhöfen und die Identifikation von so vielen Opfern wie möglich. Weil in vielen Fällen beides nicht möglich war, entstanden in allen Nachkriegsgesellschaften Grabmäler und Gedenkstätten für den „unbekannten Soldaten“ – eine Reaktion auf das namenlose Sterben und die Unmöglichkeit der Identifikation von Opfern. Heute besitzt der Volksbund viel Erfahrung mit DNA-Analysen. Auch Erkennungsmarken und der Auswertung von Dokumenten, die noch bei Familien sind, könnten helfen.

Das ist ein großer Aufwand . . .

Ja, andererseits haben wir eine große Resonanz auf das Thema in der Öffentlichkeit erlebt. Das ist eine Chance dafür, dass sich eine Region, in der noch viele Nachfahren leben und wo eine Erinnerung an diese Soldaten existiert, sich aktiv beteiligt. Ich bin sicher, dass viele Familien, die noch Unterlagen zu Angehörigenbesitzen, zum Beispiel Feldpostbriefe, diese zur Verfügung stellen würden.

Der Konstanzer CDU-Bundestagsabgeordnete Andreas Jung hat Planungen für ein Memorial im Wald bei Craonne angeregt und dabei auf das neue Historial am Hartmannsweilerkopf im Elsass verwiesen. Was macht diesen Ort so gedenkwürdig?

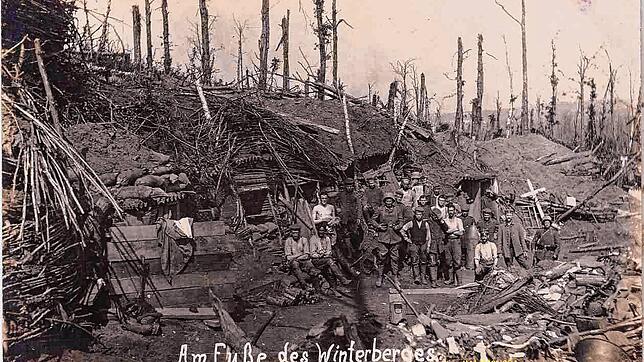

Der Hartmannsweilerkopf war für Südbaden sehr früh ein herausragender Erinnerungsort, zumal aufgrund der Grenznähe. Die Gegner lagen sich sehr nah gegenüber. Zudem war das Elsass zwischen Deutschland und Frankreich lange Zeit ein Konfliktraum mit vielen Herrschaftswechseln. Am Chemin des Dames ist das Besondere die Anlage von Tunneln und die Nutzung von großen Unterständen und Höhlen, wo zum Teil ganze Einheiten untergebracht waren. Der Winterbergtunnel ist dafür ein eindrückliches Beispiel.

Inwiefern?

Er zeigt, was totalisierte Kriegsgewalt im Ersten Weltkrieg meint: nicht nur in den Schützengräben, sondern in riesigen unterirdischen Anlagen, wo mehr als 200 Männer unter entsetzlichen Bedingungen – wir können es nur mutmaßen – erstickt, verdurstet, verhungert oder durch Suizid umgekommen sind. Das fügt unserem Wissen über die Fronterfahrung der Soldaten einen wichtigen Aspekt hinzu. Und es könnte ein gutes Argument dafür sein, dort über eine Gedenkstätte hinaus einen Art Lern- und Informationsort einzurichten.

Würde das die Chance bieten, den Blick auf die Region Chemin des Dames zu lenken, die früher jedem Schüler so geläufig war wie heute der Name Verdun?

Das glaube ich ganz sicher. Verdun hat als Erinnerungsort überlebt, weil der Ort sehr bald nach 1918 für das Opfer der einfachen Soldaten stand und später zum ikonischen Ort der deutsch-französischen Versöhnung wurde. Aber es gibt auch am Chemin des Dames sehr gute Gründe für historische Aufmerksamkeit. Denn das Scheitern der nach General Robert Nivelle benannten Offensive löste im Frühjahr 1917 in Frankreich eine große Krise aus. Viele Soldaten meuterten und lehnten es ab, sich weiter sinnlos verheizen zu lassen. Der andere Aspekt ist die im Winterbergtunnel repräsentierte unterirdische Welt, die man so bei Verdun und an der Somme nicht kennt. Hier wird ein ganz besonderer Mikrokosmos der Front sichtbar.

Könnte es am Winterberg gelingen, den üblichen Kranzniederlegungs-Routinen der Politiker zu entkommen und gemeinsames Gedenken für die deutsch-französische Freundschaft fruchtbar zu machen?

Dazu braucht zwei Elemente: Einen Informationsort, der den Besuchern didaktisch mit modernen Mitteln vermittelt, was dort passiert ist. Das wollen Menschen heute wissen, und das kann man leisten, indem man etwa eine Biografie herausgreift und eine konkrete Geschichte erzählt. Das zweite Element ist der Bezug zur Gegenwart: dass es noch heute Menschen gibt, die froh darüber wären, wenn sie sicher wüssten, ob ihr Großvater oder Urgroßvater eines der Opfer war. So kann man den Bezug zwischen dem historischen Ereignis und der Gegenwart unmittelbar herstellen. Es braucht die persönliche Seite der Geschichte, wenn man über das reine Ritual hinausgehen will.