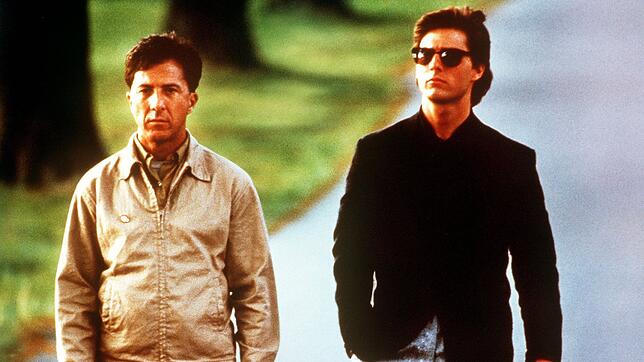

Frau Frith, Sie gelten als Koryphäe in Sachen Autismusforschung. Nicht zuletzt seit dem Film „Rain Man“ werden Menschen mit Autismus oft als hochintelligent, aber sozial sehr eingeschränkt angesehen. Was ist daran richtig?

Dieses Bild wird der Realität nur unzureichend gerecht. Gerade in deutschsprachigen Ländern gibt es das Klischee vom Autisten als zerstreuter Professor. Es gibt tatsächlich Menschen, die am Autismus-Spektrum-Störung – so lautet die korrekte Bezeichnung – leiden und die hochintelligent sind. Viele sind auch einfach normal intelligent. Man darf aber nicht vergessen, dass viele Betroffene durch den Autismus schwer behindert sind. Sie können nicht oder kaum sprechen und sind lebenslang auf Betreuung angewiesen.

Was sind die Kernsymptome eines Menschen mit Autismus?

Autisten haben ausgeprägte Schwächen im sozialen Verhalten. Sie können keinen rechten Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen, schon als Kleinkinder meiden sie Blickkontakte, auch mit den Eltern. Ihnen fehlt sozusagen das Navi im Umgang mit anderen Menschen, sie können Gefühle, das Nonverbale nicht deuten, auch oft Lügen nicht erkennen. Autisten wollen gern Freundschaften eingehen, sie wissen aber gar nicht so recht, was das ist, wie das geht.

Wie kann sich das äußern?

Ein Autist berichtet von seiner Freundin. Wenn man genau nachfragt, stellt sich dann aber heraus, dass es sich bei der Freundin „nur“ um eine freundliche Kassiererin in einem Laden handelt, die ihn beim Einkaufen immer sehr nett anlächelt. Jemand ohne Autismus würde wohl kaum einen solchen Kontakt als „Freundin“ bezeichnen.

Was ist ein weiteres Kernsymptom?

Der Fachbegriff lautet „repetitive Verhaltensweisen“. Ein Mensch mit Autismus neigt zu immer wiederkehrenden, zwanghaft wirkenden Verhaltensweisen. Stört man ihn dabei, kann er sehr irritiert und auch verärgert reagieren. Eine plötzliche Abkehr vom geregelten Alltag stellt einen Autisten vor große Probleme. Er kann dann in Panik geraten. Zudem neigen viele Autisten auch dazu, mit dem Körper zu schaukeln, zu wackeln. Sie haben gern skurrile Interessen, auf die sie sehr fokussiert sind.

Zum Beispiel?

Etwa Fahrpläne auswendig lernen. Oder Telefonbücher. Autisten können dabei eine erstaunliche Perfektion erreichen.

Woher kommt Autismus?

Das ist nicht genau geklärt. Ich bin aber überzeugt davon, dass eine genetische Ursache vorliegt. Darauf weist unter anderem die Zwillingsforschung hin. Wenn ein eineiiger Zwilling an Autismus leidet, dann liegt die Chance, dass sein Zwilling ebenfalls Autismus hat, bei 90 Prozent. Bei zweieiigen Zwillingen sinkt die Rate auf 50 Prozent. Überdies weiß man, dass Autismus in manchen Familien gehäuft auftritt.

Wie viele Menschen leiden an Autismus?

Nach meiner Auffassung ist etwa ein Prozent einer Population mehr oder weniger stark von Autismus betroffen. Es gibt aber Wissenschaftler, die höhere Quoten, bis zu drei Prozent, annehmen.

Woher kommt diese Diskrepanz?

Das hat auch damit zu tun, dass sich diagnostische Kriterien ändern. Als ich in den 1960er-Jahren anfing, mich mit dem Thema Autismus zu beschäftigen, wurden Autisten sozusagen unterdiagnostiziert. Es mussten also schon erhebliche Symptome vorliegen, bis man sagte: Dieses Kind leidet an Autismus. Das hat sich stark geändert. Heute würde ich sogar davon sprechen, dass die Krankheit überdiagnostiziert wird.

Wie sieht die Behandlung eines Menschen mit Autismus aus?

Eine ursächliche medizinische Behandlung ist nicht möglich. Das Gehirn eines Autisten ist wie es ist. Die Behandlung eines Autisten ragt eher in den Bereich der Pädagogik. Man will gutes Verhalten belohnen und schlechtes oder ungünstiges Verhalten ignorieren. Autisten können lernen, aber nur, wenn sie genügend Sprachfähigkeiten und Intellekt aufweisen. Auf dem Markt werden leider viele unseriöse Behandlungsformen angeboten – wie Vitamingaben, bestimmte Diäten. Das geht bis zur teuren Delfin-Therapie. Das ist aus meiner Sicht alles nur Geldmacherei und nutzt den Betroffenen in aller Regel zumindest nicht.

Können neue Medien Autisten helfen?

Man hat festgestellt, dass sich manche Autisten recht gut über E-Mail oder andere digitale Kanäle unterhalten können. Erstens fällt dann die nonverbale Kommunikation weg, für die ein Autist ja keine guten Antennen hat. Zweitens hat er dann mehr Zeit zum Antworten. Das ist ein interessanter Ansatz. Allerdings funktioniert das natürlich nur, wenn gewisse Sprachfähigkeiten vorhanden sind.

Haben Sie Kinder?

Ich werde oft gefragt, ob ich selbst ein Kind habe, das an Autismus leidet. Aber ich habe zum Glück zwei gesunde, bereits erwachsene Söhne.

Fragen: Markus Bär

Zur Person

Uta Frith, 77, ist emeritierte Professorin für kognitive Entwicklung und eine weltweit renommierte Autismusforscherin. Die gebürtige Pfälzerin studierte, forschte und lehrte in London, wo sie bis heute lebt. (SK)