Wie kalt der kommende Winter wird, kann niemand genau sagen. Gewiss ist jedoch, dass die Bürger angesichts deutlich gestiegener Preise für Gas, Öl und Strom sparen werden. Schon macht der Vorschlag die Runde, in der Wohnung nur noch einen einzigen Raum warmzuhalten.

Was für junge Menschen ein schräger Gedanke sein mag, kennen viele Ältere von Kindheit und Jugend an. In der Wohnküche konzentrierte sich das häusliche Leben. Kochen, Essen, Waschen, Basteln, Feiern prägen die Erfahrungen. Hier wurde in der Familie alles besprochen – in gemütlicher Enge zwischen Spülstein, Eckbank und Küchenherd.

Die Redaktion des SÜDKURIER hat ihre Leser gebeten, von ihren Kindheits- und Jugenderfahrungen in der Wohnküche zu berichten, die heute in der Form der modernen, „offenen Küche“ eine Art Wiederauferstehung feiert. Zahlreiche Berichte sind bei uns eingegangen. Hier veröffentlichen wir alle Zuschriften in Auszügen:

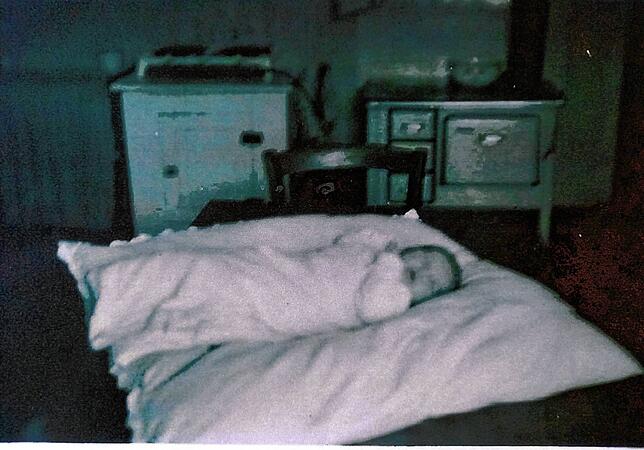

- Beate Höll, aus Küssaberg-Rheinheim, Jahrgang 1949, lebte als Kind im Karlsruher Stadtteil Daxlanden: „Nach Rückkehr aus dem Krankenhaus begann mein Leben in unserer Wohnküche – siehe das Foto ,Beate auf dem Küchentisch‘! Dahinter der Ofen zum Kochen und Heizen. An dem Tisch wurde ich gewickelt, für meine Mutter war er Arbeitsplatte, und zugleich unser Esstisch.

Mein Bruder und ich haben unsere Hausaufgaben daran gemacht. Mit den Eltern haben wir viel gewürfelt und Karten gespielt. An dem Tisch wurde aber auch gefeiert. Alle waren froh, dass der Krieg hinter ihnen lag, dass sie überlebt haben und es ganz langsam wieder aufwärts ging. Über eine fehlende Zentralheizung hat niemand nachgedacht!“

- Lydia Kadner aus Konstanz, Jahrgang 1942, lebte in ihrer Kindheit in Niedersachsen: „Es gab nur in der großen Wohnküche einen Herd zum Kochen und mit Holz zu beheizen. Ein kleines Waschbecken aus Keramik, nur kaltes Wasser, daneben einen ausziehbaren Spültisch mit zwei großen Emailleschüsseln, den typischen doppelteiligen Küchenschrank mit grünen Butzenscheiben im oberen Teil.“

- Werner Muscheler aus Tengen-Beuren, Jahrgang 1940, erinnert sich so: „Die Küche war ein Ort, wo es meistens den ganzen Tag warm war. Da hat man gegessen, alltägliche Arbeiten verrichtet und auch die Kartoffeln für das Schweinefutter gekocht. Der Kachelofen in der Stube wurde an den kalten Werktagen meistens mit einer Buschel (Bündel aus kleinen Ästen, d. Red.) und an den Sonntagen und zum Backen auch mit zwei Buscheln angefeuert.“

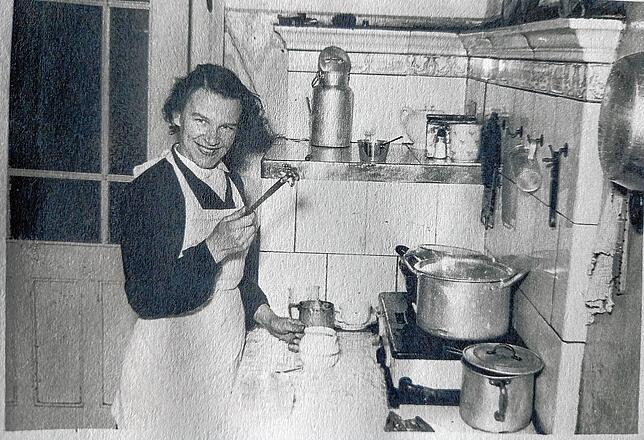

- Magdalene Klotz aus Radolfzell, Jahrgang 1933, lebte damals in Stuttgart: „Mit dem gesammelten Holz wurde gekocht und im Winter geheizt. Zwar wohnten wir in einem größeren Haus, doch nur ein Raum konnte im Winter geheizt werden: die Küche. Gekocht – und gleichzeitig geheizt – wurde auf einem kleinen Sparherd, der auf dem eigentlichen Gasherd stand. Er bestand aus einer Kochstelle und einem kleinen Backofen daneben.

Gas zum Kochen gab es zeitweise nur stundenweise am Tag. In seinem kleinen Backofen backte meine Mutter manchmal Kartoffelscheiben – eine Köstlichkeit für uns damals. Zum Waschen und Zähneputzen bekamen wir ein wenig Wasser in einer Waschschüssel. Lediglich samstags wurde der Badeofen im Badezimmer angeheizt. Der Reihe nach wurden wir Kinder im gleichen Badewasser gewaschen.“ - Paul Hübner aus Singen, Jahrgang 1936, erzählt vom Küchenherd bei den Eltern: „Auch bei uns war die Küche der Ort, an dem wir uns die meiste Zeit aufhielten. Der Küchenherd mit zwei Kochstellen, einem Backofen und einem Wasserschiff (am Ofen eingelassenes Metallgefäß zur Erwärmung von Wasser, d. Red.) war im Winter der Ort, welcher beständig Wärme abgab, da auch die täglichen Mahlzeiten auf ihm gekocht wurden. Meine Mutter reduzierte jeweils nach dem Kochen die Wärmezufuhr stark, um wertvolles Holz zu sparen, so dass sich im Winter um die Fensterrahmen eine dicke Eisschicht bildete und auf der Glasscheibe Eisblumen erstrahlten.“

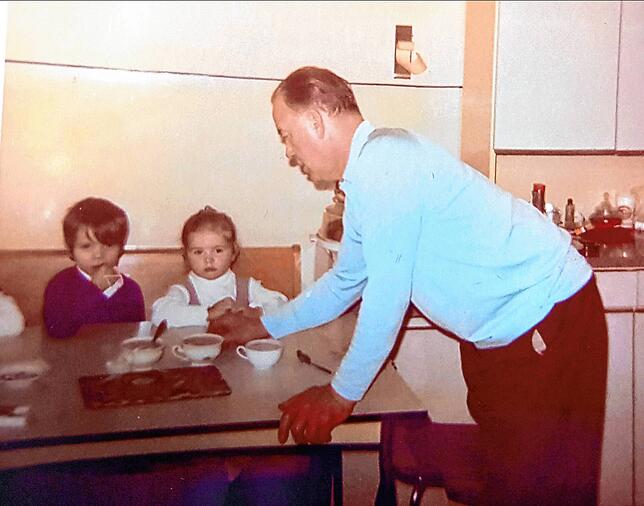

- Gisela Döring aus Waldshut-Tiengen, Jahrgang 1956, berichtet: „In meiner Kindheit war die Wohnküche der wichtigste Ort in der Wohnung. Hier wurde gelebt, gekocht, gegessen, gespielt, gearbeitet, gelacht und geweint. Wenn Besuch kam, saß man in der Küche. Neben dem Esstisch samt Sofa und Stühlen gab es auch noch einen Kindertisch mit drei Stühlen. Die hat unser Vater selbst gemacht. Und natürlich gab es auch die Zinkbadewanne! Wir hatten nur warmes Wasser, wenn die Heizung angestellt war.“

- Britta Ebner aus Albbruck, Jahrgang 1968, blickt so in ihre Kindheit: „Die Wohnküche meiner Oma war der Dreh- und Angelpunkt des Familienlebens. Besonders an Weihnachten traf sich die ganze Familie mit Onkel, Tanten, Großtanten, Cousinen, und die alleinstehende Nachbarin wurde natürlich auch eingeladen.“

- Ursula Gabele aus Sauldorf, Jahrgang 1953, wirft einen Blick auf die Fähigkeiten eines alten Küchenherds: „Unsere Küche war keine Wohnküche, eher eine Essküche, aber klein und funktional. Das Zentrum, der Herd, diente als Feuerstätte, auf dem gekocht und gleichzeitig im Schiff für den laufenden Gebrauch Wasser erhitzt wurde. Eine größere Öffnung mit Türchen in der Front des Herdes, das Ofenrohr, bot im Winter den nützlichen Vorteil, Schuhe zum Warmhalten oder mit Zeitungspapier ausgestopft zum Trocknen reinzustellen.

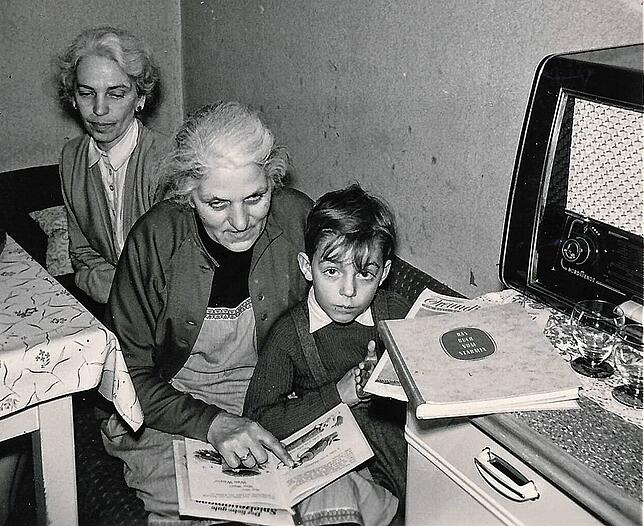

In der Holzkiste daneben lagerte der Holzvorrat für einen Tag zum Befeuern des Herdes. Im Schüttstein (Spülstein) wurde Gemüse gewaschen und Geschirr gespült. Kartoffeln für die Schweine köchelten jeden Morgen auf der Feuerstelle vor sich hin, während die prasselnde Glut gleichzeitig Küche und Wasser erwärmte.“ - Lothar Hund aus Konstanz, Jahrgang 1947, erinnert sich an die Nachkriegszeit und die frühen 50er-Jahre so: „Die Küche war Treffpunkt der Familie, vom Hausaufgabenmachen übers Spielen von Mensch ärgere Dich nicht, Halma, Mikado, Fang den Hut oder Schwarzer Peter oder Radio hören, gemütlich war‘s allemal, zumal es im Kinderzimmer keinen Ofen gab.“

- Ingrid Strobel aus Bodman-Ludwigshafen, Jahrgang 1959, verbrachte ihre Kindheit in Bayern: „Einmal in der Woche war Badetag. Meine Großmutter stellte dann eine große Zinkwanne in der Wohnküche auf und füllte sie mit warmem Wasser, das sie auf dem Holzofen erhitzte. Das Badewasser wurde am Ende zum Waschen der Schmutzwäsche verwendet. Für die tägliche Katzenwäsche diente eine Emailschüssel, gefüllt mit Brunnenwasser.“

- Barbara Koutny aus Konstanz, Jahrgang 1943, wuchs in Berlin auf: „Bei uns war alles kalt. Auch die Küche, weil auf dem mit Linoleum abgedeckten alten Ringofen ein Gaskocher die vierköpfige Familie ernährte. Zwar gab es einen riesigen Kachelofen im Wohnzimmer, aber der wurde nur zu Geburtstagen oder zu hohen Feiertagen eingeheizt. Eine Sensation! Eigentlich waren wir alle auf Stromsperre konditioniert. Immer wenn plötzlich um Mitternacht die Nähmaschine meiner Mutter losratterte (eine Singer zum Treten) und die Deckenlampe durch die geschlossenen Augenlider blendete, signalisierte das die Stromfreigabe.“

- Gertrud Siener aus Singen lebte in Tengen: „Die Küche war unser Kommunikationszentrum. Allerdings hatten wir einen für damalige Verhältnisse sehr komfortablen Tänzerherd (aus „Tänzers Original Grudeofenfabrik“ in Hannover, Anm. d. Red). Dieser wurde von der Küche aus mit Holz und Kohle gefüttert, das Hinterteil des Ofens war im Wohnzimmer, sodass wir auch eine warme Stube hatten.“

- Laurette Odenweller aus Steißlingen, Jahrgang 1949, erlebte die Nachkriegsjahre in Konstanz: „Der Herd hatte ein Schiff, in dem man Äpfel im heißen Wasser erhitzen konnte. Neben dem Herd gab es einen hässlichen Schüttstein, da wusch man sich morgens mit kaltem Wasser. Es gab ein Küchenbufett mit Glasfenstern, einen Besenschrank, ein riesiges Sofa und einen großen Tisch mit Hockern (die Möbel hat mein Opa, er war Schreiner, für meine Mutter gemacht). Der Bodenbelag wurde gewachst und mit dem Blocker (auf den ich sitzen durfte, als ich klein war) schob mich meine Mutter durch die Küche. Danach glänzte der Boden.“

- Karl Heinz Schmid aus Ühlingen-Birkendorf, Jahrgang 1956, erinnert sich an kalte Winter: „Im Wohnzimmer war zwar ein Ofen, dieser wurde zu Heiligabend angefeuert, die Stube war sonst als Aufenthaltsort tabu. Die Küche war der einzig geheizte Raum. Wenn wir vom Schlittenfahren durchgefroren reinkamen, wurden die nassen Wollsocken überm Herd aufgehängt.“

- Barbara Leiber aus Rielasingen-Worblingen, Jahrgang 1937, erzählt von einer Art Nachtspeicherheizung: „Am späten Abend legte Mama ein in feuchtes Zeitungspapier gewickeltes Brikett auf die Glut im Herd. Am anderen Morgen war dann schnell mit einigen Holzspänen wieder ein Feuer entfacht.“

- Lore Sieber aus Radolfzell-Böhringen, Jahrgang 1936, wohnte als Kind in der Radolfzeller Bahnhofstraße, wo der Vater eine Bäckerei besaß: „So war die Küche unser Haupt-Wohnraum, wo nicht nur gekocht und gegessen wurde. Hausaufgaben, Spiele und vieles andere wurde auf dem Küchentisch gemacht.

Wenn Besuch kam, legte man eine Tischdecke drauf, ihn zu verschönern. Nach dem Krieg kamen immer wieder Züge von Kriegsheimkehrern an. Wir Kinder durften ein, zwei Männer mit nach Hause nehmen, wo sie ein Essen bekamen. In der Küche saßen wir zusammen und hörten uns Geschichten an, die sie erzählten. Ein noch junger Soldat sah im Saukübel – Abfall für Schweine – ein trockenes Stück Brot liegen, das er für sich herausnahm.“

- Helene Schütz aus Bräunlingen-Döggingen, Jahrgang 1946, verbrachte die Kindheit im Unterland: „Wir Kinder waren zuständig, dass die Holzkiste neben dem Herd immer gefüllt war. Über dem Herd waren Metallstäbe zum Ausklappen. Darauf wurden dann unsere Socken und Hosen getrocknet, wenn wir nass vom Schlittenfahren kamen. In den 60er-Jahren gab es dann schon einen Boiler im Bad, der am Samstag mit Holz befeuert wurde. Die Schlafzimmer und Flure blieben kalt.“

- Wolf Pabst aus Küssaberg-Rheinheim, Jahrgang 1942, lebte damals auf der Schwäbischen Alb: „Wir wohnten in einer Wohnung, die sich über dem einzigen Klassenzimmer des Schulhauses befand. Die Küche hatte einen großen Herd. Daneben befand sich der Wasserstein aus poliertem Kunststein. Das war ein flaches Ausgussbecken mit Ablage für das Geschirr.

Im Herd eingelassen war ein sogenanntes Schiff, ein Wasserbecken aus Kupfer, das durch den abziehenden Rauch erwärmt wurde. Das Schiff hatte etwa 12 Liter Inhalt. Man heizte mit dem Buchenholz, das wir größeren Buben Monate zuvor gespalten hatten. Die Küche war relativ klein und wärmte mit ihrer Feuerstelle auch ein daneben befindliches Wohnzimmer, in dem wir Kinder unsere Hausaufgaben machten.“ - Siegfried Birkenbeul aus Bad Säckingen, Jahrgang 1939, berichtet vom wöchentlichen Badetag: „Wasser wurde auf dem Kohleofen zum Baden erhitzt, dann in die Zinkwanne gefüllt, die auf zwei Böcken stand. Wer zuerst mit dem Baden dran war, konnte sich freuen. Anschließend wurde in der Wanne kleine Wäsche eingeweicht, dann gestampft und auf der Rumpel (Waschbrett, d. Red.) gewaschen.“

- Christa Steffen aus Konstanz, Jahrgang 1947, erzählt von der Kindheit in Stetten am kalten Markt: „Sechs – zuweilen auch sieben – Personen (wenn eine Tante mitspeiste) saßen am Tisch. Gesprochen wurde nicht sehr viel – meist über Bekannte, denen es gerade liederlich ging – das heißt, nicht besonders gut.“