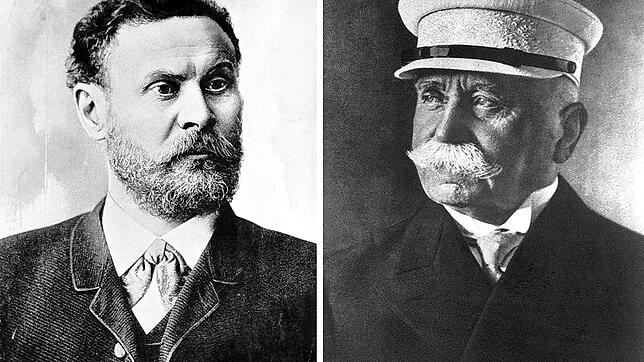

Herr Meyer, Graf Zeppelin und Otto Lilienthal waren grundverschiedene Männer: der eine gelernter Militär, der andere Maschinenbauer, aber den Traum vom Fliegen hatten sie beide gemeinsam. Wurde es einfach mal Zeit, den beiden einen Roman zu widmen?

Nach Abschluss meines letzten Romas war ich auf der Suche nach einem neuen Thema. Dass es von Graf von Zeppelin und Otto Lilienthal handelt, ist durchaus von meiner Biografie beeinflusst. Mein Vater befasst sich seit seiner Jugend intensiv mit der Fliegerei.

Unter anderem war er bei der damaligen Deutschen Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt in Braunschweig angestellt, war ein begeisterter Segelflieger und hält immer noch Vorträge zu Fliegereithemen. Dazu kommt: Otto Lilienthal, der ja aus Anklam stammte, ist bei uns hier oben an der Ostsee ein bekannter Name, so wie Graf Zeppelin am Bodensee.

Der eine aus dem Norden, der andere aus dem Süden – das steht ja auch für die Verschiedenheit der beiden Männer . . .

Ja, durch die persönlichen Gegensätze zwischen den Figuren wurde das Thema noch spannender. Ich dachte mir, da sollte man endlich einmal darüber schreiben. Denn in der gängigen Literatur liest man zwar viel über die technische Seite der Projekte von Lilienthal und Zeppelin, aber kaum etwas über ihr Naturell und ihren Charakter. Dann lagen auch zwei Jubiläen günstig: Lilienthals 125. Todestag 2021, als ich mit dem Roman begonnen habe, und in diesem Jahr sein 175. Geburtstag am 23. Mai.

Der eine setzte auf Wasserstoff, der andere auf Tragflächen

Sie haben die beiden Männer mit Stärken und mit Schwächen gezeichnet. So dichten Sie Lilienthal eine Affäre mit einer Theaterschauspielerin an. Oder ist etwas an der Sache dran?

In der Literatur über Lilienthal habe ich vage Hinweise auf eine Affäre – so es denn eine war – mit der niederländischen Schauspielerin Mathilde van Hüngen gefunden. Das ist für mich als Romanautor ein schöner Anknüpfungspunkt, weil ich mich nicht zwingend an einer Biografie entlanghangeln muss. Eine Liebesbeziehung macht so eine Figur plastisch und menschlich.

Jeder Mensch hat seine Schwächen, eben auch ein Otto Lilienthal, der mit seinem sozial ausgerichteten Engagement als Dampfmaschinen-Fabrikant ein Vorbild gewesen ist, etwa weil er als einer der ersten Unternehmer Mitarbeiter am Gewinn beteiligt hat.

Ein literarisches Denkmal haben Sie auch Gustav Lilienthal, Ottos Bruder gesetzt, der die damals beliebten und dann weltbekannten Steinbaukästen für Kinder erfunden hat . . .

Ja, ich hielt das für ein unheimlich interessantes Detail. Ich hätte es gerne weiter auserzählt, wie Gustav, weil er kein Patent angemeldet hatte, von dem Unternehmer Friedrich Adolf Richter über den Tisch gezogen wurde und dann jahrelang prozessierte. Die Steinbaukästen kennt man vermutlich noch heute, verbindet sie aber kaum mit den Gebrüdern Lilienthal. Aber ich musste mich auf mein Leitthema, die Luftfahrt, konzentrieren.

Bei Lilienthal hatte sich die Ehe ausgeleiert, und bei Zeppelin scheint sie lange nicht richtig in Schwung gekommen zu sein. Dann hat seine Frau Isabella beim Luftschiff doch Druck gemacht. Wie müssen wir ihre Rolle einschätzen?

Das ist eine gute Frage, die aber nicht einfach zu beantworten ist. Ich habe Belege für Isabella von Zeppelins intensive Beschäftigung mit der Homöopathie gefunden. Solche Details greife ich gerne auf und schmücke sie aus. Daher konsumiert der Graf in nervlich belastenden Situationen löffelweise Globuli aus dem Labor von Gattin Isabella (lacht).

Man kann festhalten, dass der Graf hin und wieder zu lautstarker Ungeduld und Wutanfällen in seeallemannischer Aussprache neigte?

In einer Biografie habe ich Hinweise auf seine Dünnhäutigkeit und seine Neigung zum cholerischen Ausbruch gefunden. Diese Details habe ich gerne eingebaut und deutlich ausgeschmückt, um mich vom Fokus auf die Technik zu lösen. Ein Ansatzpunkt dafür war auch Zeppelins dramatisch missglückte Fernpatrouille im deutsch-französischen Krieg von 1870/71.

. . . in dem auch Otto Lilienthal Uniform trug. Ihr Buch schildert zwar drei kurze Begegnungen zwischen Lilienthal und Zeppelin, aber Sie markieren deutlich, dass der eine von den Ideen des anderen nichts hielt. War das auch in Wirklichkeit so?

Klar ist, dass sie sich im wirklichen Leben nie begegnet sind. Daher habe ich mir etwas ausgedacht. Und zwar habe ich die Begegnungen so platziert, dass sie mit dem Zeitpunkt übereinstimmen, an dem sich beide an einem gemeinsamen Ort – Paris oder Berlin – aufgehalten haben.

Theoretisch wäre es also möglich, dass sie sich über den Weg gelaufen sind. Real ist, dass Lilienthal von Ballonen und Luftschiffen nicht viel gehalten hat. Dagegen positioniert sich Zeppelin lautstark als Vertreter des Prinzips „Leichter als Luft“, was er ja auch unzweifelhaft gewesen ist.

Lilienthal hatte durchaus öffentliche Bewunderung, der Graf anfangs eher öffentlichen Spott. Haben Sie bewusst darauf verzichtet, seinen Erfolg nach 1900 im Roman darzustellen – vielleicht weil Lilienthal damals schon gestorben war?

Ja, das musste ich leider. Der Handlungsrahmen endet ja mit dem tödlichen Absturz Lilienthals im August 1896. Damit war die Konkurrenz zwischen den beiden Protagonisten aufgehoben. Bei einer Erzählung darüber hinaus hätte dem Grafen der Gegenpart gefehlt.

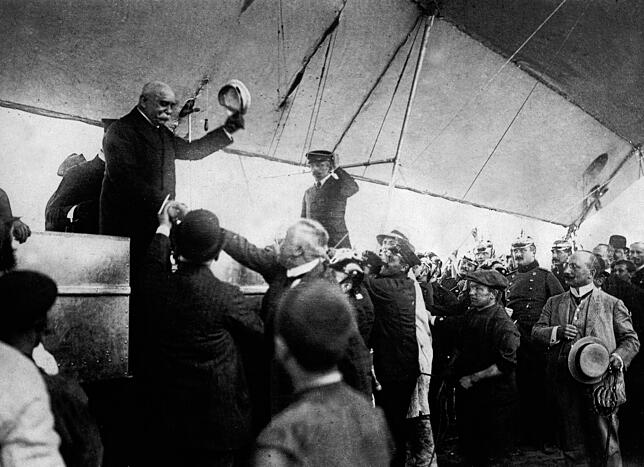

Natürlich hätten die Folgejahre noch total interessanten Stoff hergegeben. Das habe ich versucht aufzufangen durch den zweiten Epilog mit dem Titel „Die Eroberung des Luftozeans“ in Form eines fiktiven Zeitungsartikels. In dem wird der erste Aufstieg des LZ 1 auf dem See vor Friedrichshafen-Manzell erzählt.

Zeppelin hat mit Blick auf das Luftschiff immer militärisch gedacht – Lilienthal sah im Flugzeug dagegen einen Friedensbringer. War er zu sehr Idealist?

Ich denke schon. Er ist zwar in der damals vorherrschenden patriotischen Begeisterung 1870 freiwillig in den Krieg gezogen, hat an der Front aber auch Schlimmes mitbekommen und war später pazifistisch eingestellt. Dabei hat er sich an den Ideen des vormaligen Offiziers und nachmaligen Sozialethikers Moritz von Egidy orientiert.

Lilienthals Vision war, dass Luftfahrt Grenzen überwinden und Völker in Frieden verbinden würde. Leider hat sich das nicht bewahrheitet. Zeppelin dagegen war von Anfang an klar, dass das viele Geld für sein kostspieliges Projekt nur vom Militär kommen würde.

Letzte Frage: Sind sie für Recherchen auch am Bodensee gewesen?

Leider nein. Es hat sich nicht ergeben, obwohl ich für meine Recherchen gerne Originalschauplätze wie etwa Lilienthals Flugerprobungshügel Gollenberg bei Stölln aufsuche. Aber ich werde einen Besuch im Friedrichshafen auf jeden Fall nachholen.

Buchtipp: Axel S. Meyer, Der Sonne so nah, Kindler, Hamburg 2023, 480 Seiten, 24 Euro.