Wir stehen heute vor Denkmälern von Persönlichkeiten, die höchstens noch im Geschichtsunterricht wichtig sind, früher aber Millionen begeisterten. Für andere Promis werden noch lange nach ihrem Tod Blumensträuße abgelegt.

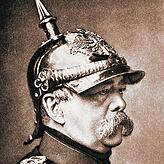

Otto von Bismarck (1815-1898)

Standbilder, Büsten, Brunnen, Säulen und Türme. Hunderte von Denkmälern hat man ihm errichtet, viele Deutsche brachten ihm mehr Verehrung entgegen als Kaiser Wilhelm I., dem er diente: Otto von Bismarck, der „Eiserne Kanzler“ und „Reichsschmied“. Nicht für die Anhänger der Sozialdemokratie, die er verfolgen ließ, aber für das Bürgertum war Bismarck die politische Kultfigur schlechthin.

Dass nach den Siegen in den drei Kriegen gegen Dänemark, Österreich und Frankreich 1871 das Deutsche Kaiserreich als lange herbeigewünschter Nationalstaat von oben installiert werden konnte, galt als das Verdienst des Kanzlers. Wie kein anderer Politiker seiner Zeit wurde Bismarck zum Mythos. Dass er die demokratische Kultur Deutschlands auf ein Abstellgleis schob, sahen die Historiker erst viele Jahrzehnte nach seinem Tod.

Eva „Evita“ Perón (1919-1952)

Ihre Gruft ist mit einer Stahlplatte verschlossen. Zu groß war nach der endgültigen Beisetzung der Nationalheiligen Argentiniens im Herbst 1976 die Angst, der Leichnam könnte nochmals entführt und einer zweiten Odyssee unterworfen werden.

Nach dem Sturz ihres Ehemanns, des Präsidenten Juan Perón, war der einbalsamierte Körper für 17 Jahre aus der Hauptstadt Buenos Aires verschwunden. So aber konnte das Grab wieder zu einer Pilgerstätte werden für „Santa Evita“, die Millionen verehrten, weil sie tat, was zuvor in Argentinien undenkbar war: Als Frau für die Rechte der Besitzlosen – und auch der Frauen – zu kämpfen.

Und das durchaus erfolgreich, ohne ein politisches Amt zu bekleiden. Eva Perón ging jung, mit 33, und sollte doch nie sterben. Filme, ein Evergreen-Musical und Fernsehserien halten sie lebendig. Die letzte ging 2022 auf Sendung.

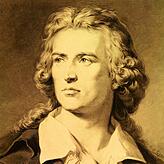

Friedrich Schiller (1759-1805)

Auf deutschen Bühnen sterben seine Dramen aus. Das hätte man zu früheren Zeiten nicht verstanden. Schon die Uraufführung seiner „Räuber“ 1782 in Mannheim machte Friedrich Schiller zu einer Legende. Nach seinem viel betrauerten frühen Tod war es sein Freund Goethe, der in einem Epilog einen Vers einstreute, der zum Leitmotiv der künftigen nationalen Schiller-Verehrung werden sollte: „Denn er war unser!“

Die Bürger fassten dieses Bekenntnis als einen deutschen Besitzanspruch auf Schiller auf. 30.000 Menschen kamen, als 1839 in Stuttgart das erste Schiller-Denkmal enthüllt wurde. Zum größten Massenspektakel des 19. Jahrhunderts in Deutschland wurde das Schillerfest anlässlich des 100. Geburtstags des Dichters 1859. Mehr als 500 Städte reihten sich ein. Ob es Schiller gefallen hätte, als nationaler Heros politisch so vereinnahmt zu werden, darf man bezweifeln.

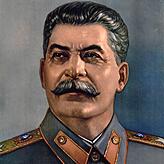

Josef Stalin (1878-1953)

Der sowjetische Diktator ist ein Beispiel für die Kurzlebigkeit von Verehrung nach dem Tod des lebenden Denkmals. „Über den Personenkult und seine Folgen“ war der Titel einer Geheimrede, die der damals mächtigste Mann der UdSSR, Nikita Chruschtschow, im Februar 1956 vor den Parteikadern hielt, um mit Stalins Erbe zu brechen. Aus „Väterchen Stalin“, der die Sowjetunion im „Großen Vaterländischen Krieg“ gegen Nazi-Deutschland zum Sieg geführt hatte, wurde ein Degradierter.

Sein Leichnam wurde 1961 aus dem Mausoleum, wo er neben Lenin ruhte, entfernt und an der Kremlmauer bestattet. Der Kult um Stalin war zu Lebzeiten auch eine Folge des Schreckensregimes, das er errichtet hatte. Eine modernisierte UdSSR zog einen Schlussstrich. Doch damit ist es vorbei. Für den Kreml-Diktator Wladimir Putin und seinen Ukraine-Krieg ist der Stalin-Kult wieder nützlich.

Diana, Princess of Wales (1961-97)

Ihr Troubadour Elton John hat sie als „England‘s rose“ besungen. Es ist etwas dran an der Behauptung, dass Diana als Prinzessin von Wales die heimliche Königin des Landes gewesen ist. Die Medien hatten sie dazu gemacht. Während die PR-Arbeit von Buckingham Palace im 19. Jahrhundert verharrte, spielte Diana mit der Presse, spannte sie ein, wurde aber auch ihre Gefangene, die, genervt von Kameras, das Gaspedal durchdrückte.

Karitativer Einsatz stand neben kühner Selbstvermarktung und präzise kalkulierter Inszenierung. Wie gut die Rechnung aufging, wurde nach ihrem Unfalltod offensichtlich: Die Queen musste aufgrund des öffentliches Drucks ihr Schweigen brechen und die Blumenberge vor Kensington Palace beehren. Ein modernes Drama, wie es nur im Land Shakespeares geschrieben werden konnte.

Adolf Hitler (1889-1945)

Nach der Machtübernahme durch die NSDAP eroberte der Führerkult Deutschland. Städte beförderten Adolf Hitler zum Ehrenbürger, benannten Straßen, Plätze oder Schulen nach ihm. Der Hitler-Gruß wurde schließlich zur Pflicht eines jeden „Volksgenossen“. Doch zog Hitler seiner Verehrung Grenzen und vermied Pathos, wie andere Diktatoren ihn zuließen.

So gab es weder Hitler-Fahnen noch Denkmäler von ihm – wie man sie von Lenin und Stalin kennt. Der Weltkriegsgefreite stilisierte sich als der Mann aus dem Volk, an seiner Uniform blieb das Eiserne Kreuz der einzige Schmuck. Devotionalien – etwa Tassen mit seinem Bild – waren unerwünscht. Sein Porträt auf Briefmarken zeigte ihn nüchtern von der Seite. Der „Führer“ als Puritaner. Postkarten mit seinem Konterfei in Lederhose ließ der Wahl-Münchner unterbinden.

John F. Kennedy (1917-1963)

Politiker vor ihm waren berühmt, respektiert, geachtet. Selbst wenn sie wie Winston Churchill bejubelt wurden, blieb die Distanz zum Publikum wie zu einem Vater. Der 35. Präsident der USA dagegen war jung und schien vor Energie zu bersten. Sein Amt, das er nur 1036 Tage innehatte, begann „JFK“ als jugendlich strahlender Hoffnungsträger, mit dem eine bleierne Zeit enden sollte.

Was dann kam, waren die Kubakrise, das Desaster in der Schweinebucht, die Berliner Mauer und der Vietnam-Konflikt. Der Charismatiker stieß an seine Grenzen. Allerdings strahlte sein Stern nach seiner Ermordung umso heller.

Der Krisenstratege, der den Sowjets die Stirn bot, der Familienvater und der Liebhaber zahlreicher Frauen wurde unsterblich und blieb für immer begehrt und betrauert. Seine Bonmots sind in die Geschichte eingegangen. Hierzulande legendär: „Ich bin ein Berliner.“

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Sein Sarkophag steht im Pariser Invalidendom. Mehr Nachruhm geht in Frankreich nicht. Seine Verehrung als Nationalheld ist dem großen Korsen trotz seines traurigen Endes sicher. Auch in Deutschland sieht man ihn nicht nur als Militärgenie, sondern auch als kraftvollen Staatsmann und Jahrhundert-Reformer. Das war schon vor mehr als 200 Jahren so.

Als Napoleon nach dem Sieg über die Preußen bei Jena und Auerstedt 1806 in Berlin einreitet, wird er von Massen enthusiastisch begrüßt, in Dresden wird er 1807 vom Volk bejubelt. Die Deutschen, die unter der Trikolore des Kaisers kämpften, gründeten nach seinem Tod Veteranen-Vereine und stellten Dutzende Denkmäler auf. Napoleon-Sagen wurden erdichtet, Legenden erzählt. Bald gab es am Rhein keinen Brunnen mehr, aus dem der Kaiser nicht getrunken hätte.