Charly sitzt geduckt da, lauert – und plötzlich schnappt sie zu. Michael Quetting ist sich sicher: Jetzt hat seine Katze eine Maus gefangen. Das weiß Quetting, obwohl er zu Hause sitzt und Charly irgendwo draußen herumstreunt. Denn Quetting ist Forscher und arbeitet am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologe in Möggingen bei Radolfzell. Seine Katze trägt seit einigen Wochen einen Chip am Halsband. Der zeichnet per GPS-Signal nicht nur auf, wo genau Charly so auf Jagd unterwegs ist. Auch die Bewegungsabläufe der Katze werden erfasst und lassen sich dann am Computer beobachten.

Das Ziel dieses Experiments: Michael Quetting möchte gern herausfinden, ob Katzen tatsächlich so viele Vögel jagen, wie es immer heißt. „Es stehen Zahlen im Raum von vielen Millionen Vögeln jedes Jahr, die angeblich von Hauskatzen getötet werden. Wirklich erforscht hat das bislang aber keiner, um wie viele es da genau geht“, sagt Quetting. Er wurde 2017 durch das Buch „Plötzlich Gänsevater“ bekannt, in dem er davon berichtet, wie es ihm gelang, junge Gänse an seinen Motordrachen zu gewöhnen, um mit ihnen zu fliegen.

30 Millionen tote Vögel durch jagende Katzen?

Tatsächlich gibt es nur Schätzungen und Hochrechnungen. Der Naturschutzbund Nabu geht von 200 Millionen Katzenopfern aus – immerhin würden in Deutschland rund 13 Millionen Katzen leben. Manche würden dem Nabu zufolge nie einen Vogel fangen, andere mehrere pro Jahr. Peter Berthold, Ornithologe aus Owingen und ehemaliger Leiter der Vogelwarte Radolfzell, schätzt, dass Katzen in Deutschland rund 30 Millionen Vögel jährlich töten.

Mit Fakten belegt dagegen ist, dass die Siedlungsdichte von Vögeln seit 1800 in Deutschland um 80 Prozent zurückgegangen ist. Wo früher einmal zehn Vögel gesungen haben, hört man heute nur noch zwei. Das liegt an einer extensiv betriebenen Landwirtschaft und Pestizideinsatz, der Insekten massenweise tötet und Vögeln die Nahrungsgrundlage entzieht.

Aber auch die Katzen haben am Vogelsterben ihren Anteil. „Früher gab es überall Bauernhöfe und die brauchten dringend Katzen, um den Mäusen im Getreidespeicher Herr zu werden“, sagt Ornithologe Peter Berthold. Bis zu zehn Tiere pro Hof seien da Tag und Nacht mit den Mäusen beschäftigt gewesen. Für eine Vogeljagd blieb da gar keine Zeit. „Heute dagegen halten sich die Leute Katzen ausschließlich als Streicheltier, das aber weiter seinem Jagdinstinkt folgt und nun eben Vögel, Eidechsen und Insekten erlegt“, sagt Peter Berthold.

Im Pferdestall unterwegs

Versuchskatze Charly zumindest bevorzugt aber auch heute noch Mäuse. „Sie fängt eigentlich jede Nacht eine, die sie auch frisst“, sagt Michael Quetting. Meist sei sie dazu bei einem Nachbar im Pferdestall unterwegs. Das alles sieht der Max-Planck-Mitarbeiter anhand der bunten Kurven auf seinem Laptop.

Bevor er Charly mit dem Tiersensor losgeschickt hat, wurde sie wochenlang von ihm trainiert. Charly durfte fressen, springen, schleichen, jagen, schlafen – und Michael Quetting hat all diese Bewegungsabläufe mit einer Kamera festgehalten. Wenn der Bewegungssensor bei den nächtlichen Streifzügen von Charly nun Bewegungsabläufe sendet, kann Quetting diese zuordnen. Flache Kurven bedeuten wenig Bewegung, starke Kurven signalisieren rennen, springen oder jagen.

„Bei der Jagd nach Mäusen lauert die Katze eher in Hockposition, bevor sie losspringt. Für das Fangen von Vögeln ist dagegen das Anschleichen typisch, außerdem werden diese meist mit den Tatzen beim Auffliegen aus der Luft geholt“, sagt Michael Quetting. Bei seiner Katze beobachtet er die Vogeljagd etwa einmal in der Woche, in manchen Wochen auch gar nicht.

Aber trifft das auch auf Katzen zu, die nicht in der Nachbarschaft eines Pferdehofs mit vielen Mäusen leben? Um das herauszufinden, will Michael Quetting viel mehr Hauskatzen mit Chips ausstatten. Damit die Bevölkerung Freude daran hat, am Projekt teilzunehmen, werden die Katzenbesitzer nicht nur mit einem Tracking-Halsband ausgestattet, welches sie dann nach 24 Stunden zum Auslesen der Daten wieder zurückschicken. Diese Erweiterung wird aber erst im Lauf des Jahres möglich sein.

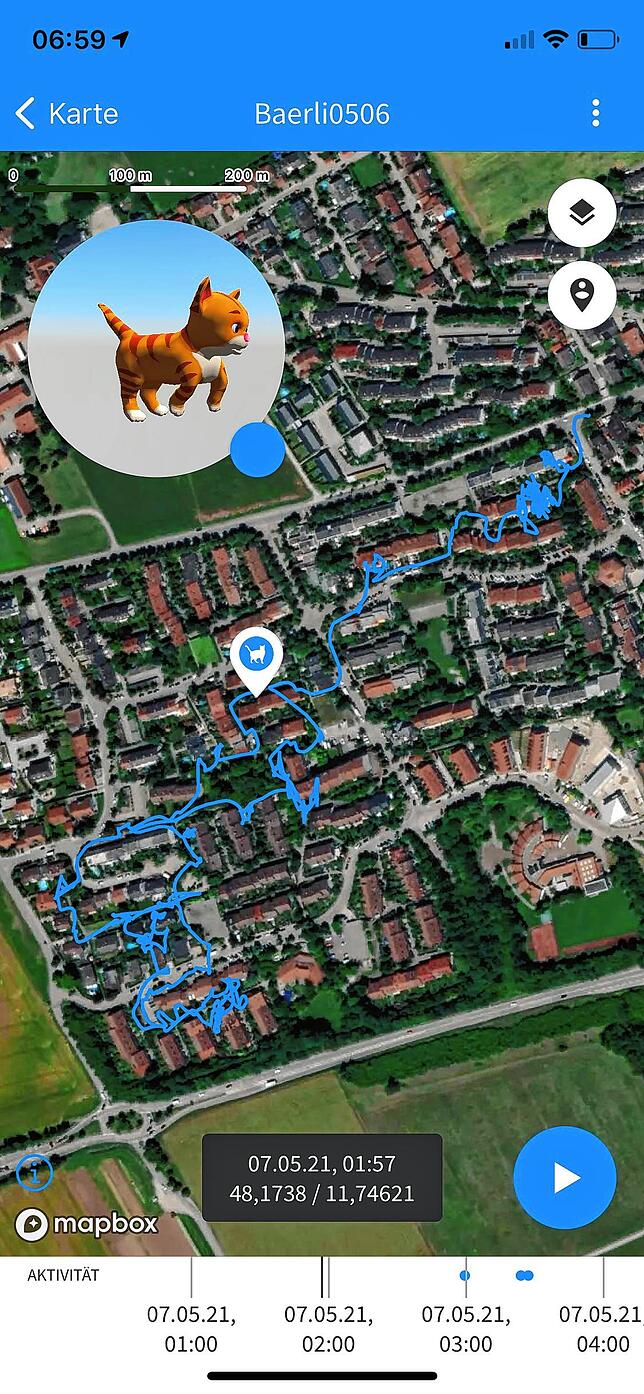

Zusätzlich arbeitet Quetting derzeit an einer entsprechenden App, mit deren Hilfe sich die Katze auf ihren Streifzügen wie in einer Art Videospiel beobachten lässt. So können Katzenbesitzer verfolgen, wie groß das Revier ihrer Tiere genau ist, wohin die nächtlichen Streifzüge so gehen – und wann die Katze dabei jagt, frisst oder sich ausruht.

Bleibt die Frage, warum der große Aufwand nötig ist, erst die Bewegungsabläufe der Katze mithilfe von Sensoren aufzuzeichnen, um sie dann wieder in Kurven beziehungsweise Bilder zu übersetzen. Warum wir der Katze nicht gleich eine Kamera umgehängt? Auch das hat Quetting bei Charly probiert. „Aber eine Kamera muss man mit einem Gurt auf dem Rücken befestigen, damit sie halbwegs stabil sendet, das geht nicht mit dem Halsband. Außerdem reicht die Energie nicht für eine lange Laufzeit aus.“

Und was macht Quetting mit seiner eigenen Katze, wenn bei seinem Experiment herauskommt, dass die Tiere sogar noch mehr Vögel fressen als bislang vermutet? Dann schickt er sie vermutlich weiterhin mit dem Tiersensor nach draußen – den er aber entsprechend anpassen will. „Es wäre denkbar, dass der Sensor einen Warnton von sich gibt, sobald eine Katze sich einem Vogel nähert. Dann kann der Vogel abhauen und die Katze weiterhin draußen herumstreunen. Das wäre für alle ideal.“

Empfehlung der Tierschützer

Bis es soweit ist, empfehlen Tierschützer Katzen zumindest während der Brutzeit zwischen Mitte Mai und Mitte Juli weder in den frühen Morgenstunden noch abends und nachts draußen herumstreunen zu lassen. Außerdem sollten die Tiere kastriert beziehungsweise sterilisiert sein. „Dadurch wird das Revier, in welchem die Katze unterwegs ist, deutlich kleiner, weil hormonell bedingt die Partnersuche nicht mehr so akut ist“, sagt Indra von Gersdorff, Leiterin des Tierheims in Überlingen. Gehen die Katzen nicht so weit von zu Hause weg, verlaufen sie sich auch seltener.

„Diese verwilderten Hauskatzen sind ein riesen Problem, es gibt rund zwei Millionen davon in Deutschland. Auch in Überlingen im Tierheim haben wir mit solchen Fällen praktisch täglich zu tun“, sagt Indra von Gersdorff. Die Fundkatzen seien in der Mehrzahl unkastriert.