Herr Schmuhl, etwa zehn Millionen Kinder wurden zwischen 1950 und den 80er-Jahren in Kinderkurheime gebracht. Es heißt, viele erfuhren dort psychische und physische Gewalt. Aber lag Gewalt nicht schon darin, selbst Kleinkinder sechs Wochen lang von den Eltern zu trennen?

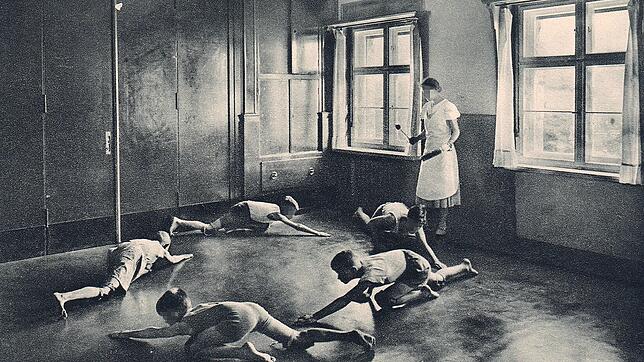

Ja, allerdings gehe ich von einem viel weiter gefassten Gewaltbegriff aus. Er beginnt bereits mit dem strengen Abschotten der Kinder und ihrer ständigen Kontrolle und dem Fehlen jeglichen privaten Rückzugsraums. Dazu tritt die verbale Gewalt in Form von Demütigung und Einschüchterung der Kinder. Und am Ende steht die physische Form von Gewalt etwa durch Einsperren in einer Besenkammer, Ohrfeigen oder das gewaltsame Eintrichtern von Essen.

Welche Gründe waren für dieses Gewaltspektrum verantwortlich?

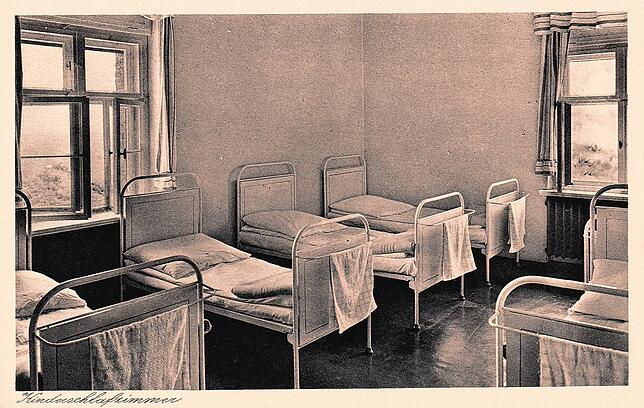

Ich nenne in meiner Studie drei Faktoren, die in den Kinderkurheimen zum Tragen gekommen sind: Zunächst waren die Kurheime als Anstalten organisiert. Das heißt, man kann sie als totale Institutionen betrachten. Was meint: Es wurde eine relativ große Anzahl von Menschen in einem abgeschotteten Raum gegen ihren Willen bei geringem Betreuungsaufwand verwahrt.

Disziplin war hier also erste Kinderpflicht?

Ja. Jede Form von individueller Lebensäußerung – etwa wenn ein Kind das Essen nicht mochte – wurde als ein Störfaktor betrachtet. Das Personal neigte dazu, diese Verhaltensweisen mit Gewalt zu unterbinden. Die Heime waren also darauf angelegt, einer Subkultur der Gewalt Vorschub zu leisten. Das ist das eine. Dazu kommen die Erziehungspraktiken, die vom Betreuungspersonal mitgebracht wurden.

Die von den Prinzipien der Schwarzen Pädagogik geprägt waren?

Sicher, denn man muss sehen: In den 50er-Jahren war ein Personal tätig, das seine berufliche Sozialisation vor 1945 erfahren hat. Hier ging man davon aus, dass Kinder in erster Linie mit Strenge erzogen werden müssen. Und der dritte Faktor – das war mir anfangs gar nicht klar – war die hinter dem Ganzen stehende Kur-Konzeption.

Das klingt zunächst modern . . .

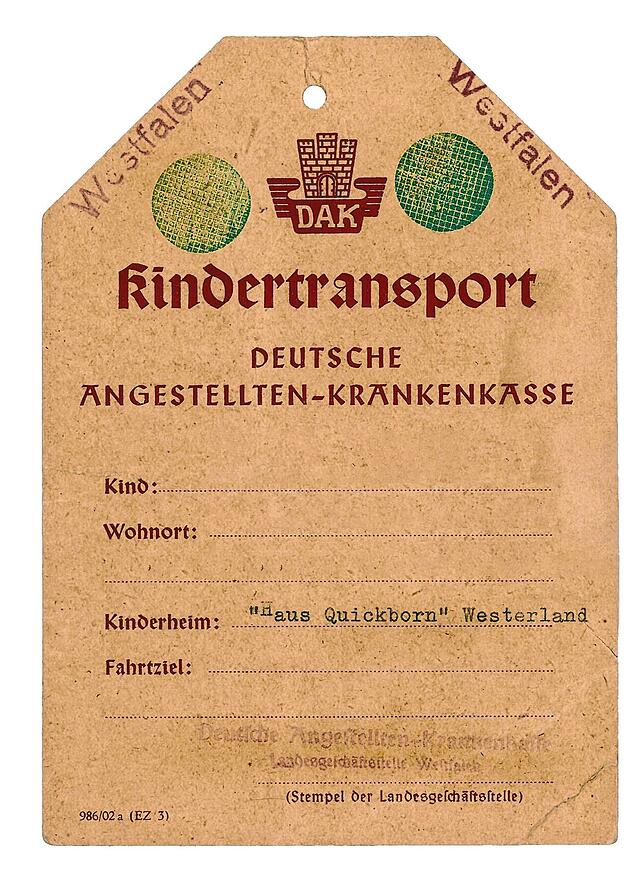

Man muss es sich genau ansehen. Zunächst stammt dieses Konzept in seinen Ursprüngen vom Ende des 19. Jahrhunderts. In den 1920er-Jahren, als die Angestellten-Krankenkassen begannen, Kinderkuren als freiwillige Leistungen anzubieten, wurde es weiter ausgebaut und im Dritten Reich fortgeschrieben. Die damals eingebauten ideologischen NS-Zutaten wurden nach 1945 zwar entfernt, aber das Kurkonzept blieb dasselbe. Der Ausgangspunkt war der zivilisationskritische Blick auf die moderne Großstadt . . .

. . . wo Kinder eine vermeintlich mangelhafte Entwicklung erfahren?

Genau. Man behauptete: Kinder in einem großstädtischen Milieu seien vielen schädigenden Einflüssen ausgesetzt. Damit war etwa der Lärm, fehlende Bewegung oder die schadstoffbelastete Luft gemeint. Vieles von dem würden wir heute noch unterschreiben. Diese Lebensumstände führten, hieß es, zu Nervosität und Neurasthenie.

Darüber hinaus wurde kritisiert, es finde in der Großstadt keine Erziehung mehr statt. Dem wird die Kur entgegengesetzt: Hier verspricht man, in den sechs Wochen das Verhalten der Kinder so zu ändern, dass es ihrer Gesundheit zuträglicher ist.

Das heißt, man will etwas leisten, was man dem Elternhaus nicht mehr zutraut?

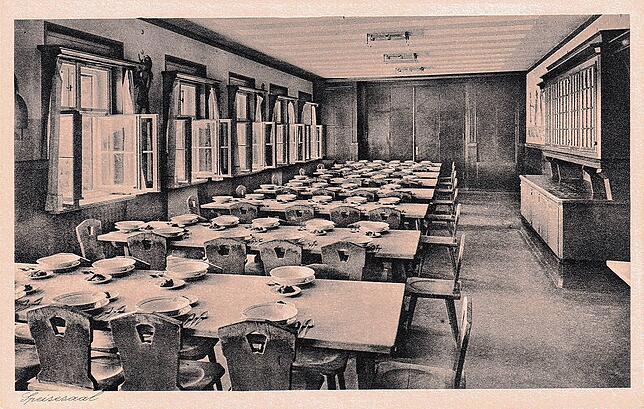

So ist es. Es schwingt eine pädagogische Absicht mit. Man sagt, Kinder müssten in der Gruppe und durch die Gruppe erzogen werden, sie müssten lernen, sich in die Gemeinschaft einzuordnen und sich Autoritäten zu unterwerfen; sie müssten lernen, feste Zeiten im Tagesablauf einzuhalten, wann sie zu schlafen haben, wann sie zur Toilette zu gehen haben und wann sie ihre Mahlzeiten einzunehmen haben. Ganz wichtig: Sie sollen lernen, alles zu essen und nichts auf dem Teller zu lassen.

Betreuer in der Rolle von pädagogischen Reparaturkolonnen?

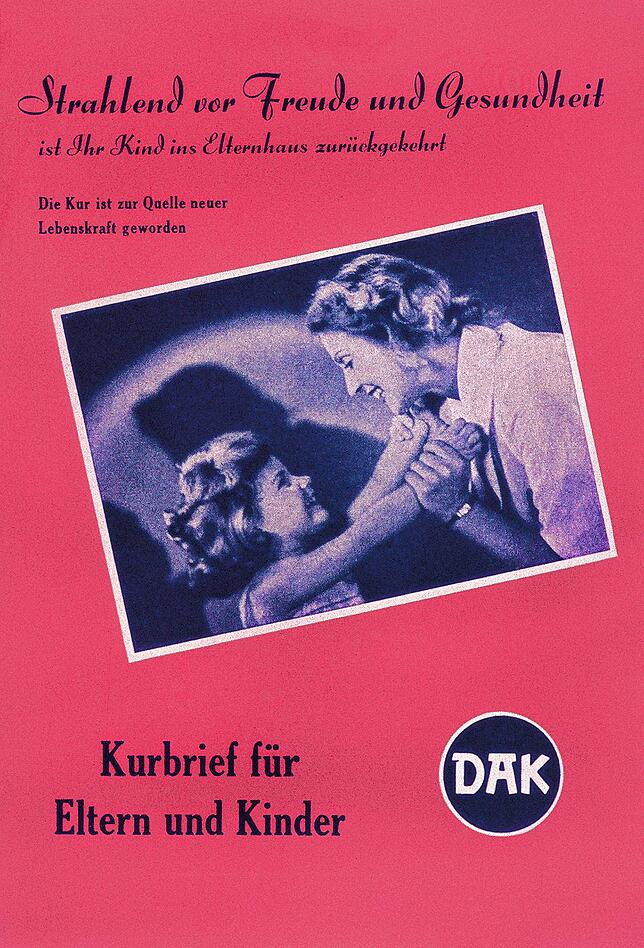

So könnte man es sagen. Für wichtig hielt man, dass die Kinder möglichst wenig Kontakt zum Elternhaus haben. Dieser galt – selbst bei drei- bis fünfjährigen Kindern – als schädigender Einfluss. Das bedeutete: Auf gar keinen Fall Besuche, ein kontrollierter Schriftverkehr unter Aufsicht und Zensur, wobei Texte für Postkarten an die Eltern von den „Tanten“ teilweise an die Tafel geschrieben und kopiert werden mussten.

Die totale Abschottung der Kinder war diesem recht offensiv beworbenen Kurkonzept geschuldet und hatte nicht nur Gründe im Betrieb dieser Anstalten. Alle drei Faktoren wirkten also zusammen: Kurkonzept, Pädagogik und strukturelle Prinzipien.

Wer hätte die Kurheime kontrollieren und Missstände abstellen müssen?

Seit den 1960er-Jahren gab es eine Heimaufsicht, nachdem die Landesjugendämter eine formale Zuständigkeit erhielten. Aber die Aufsicht wurde oftmals lasch gehandhabt. Man darf nicht vergessen: Es gab damals etwa 1400 Kinderkurheime in Deutschland. Diese Anzahl ist so groß, dass die Landesjugendämter ihrer Aufsichtspflicht nicht nachkommen konnten.

Es gab nur stichprobenartige Kontrollen. Zudem konnten sich die Kurheime davon befreien lassen, wenn sie selbst einen Meldebogen ausfüllten und die wichtigsten Daten eintrugen, etwa die Zahl der qualifizierten Beschäftigten.

Also eher eine Abfrage für die Statistik . . .

Ja, genau. Eine effektive Kontrolle fand also nicht statt, und wenn es mal zu einer Begehung kam, war die Folgerung: Ja, so muss es sein. Für das DAK-Heim in Bad Sassendorf in Nordrhein-Westfalen wurden zwar Empfehlungen formuliert – etwa den Kindern ein Nachtschränkchen für private Sachen aufzustellen -, aber die wurden nicht umgesetzt. Selbst Auflagen wurden ignoriert. Allerdings sah es bei den Jugendkuren ganz anders aus als bei den Kinderkuren.

Es gab zwei Klassen von Kuren?

Ja, Kinderkuren betraf Kinder von vier bis 14 Jahren, es gab aber auch Jugendkuren für ältere Minderjährige. Diese waren bei der DAK ganz anders und professioneller mit mehr Leitungspersonal organisiert. Bei Schwierigkeiten konnten geschulte Experten angefordert werden, und es gab klare Berichtspflichten, nebst Aus- und Fortbildung der Kurleiter. Man hatte für die damalige Zeit also eine durchaus fortschrittliche Pädagogik, aber das gilt nur für die Jugendkuren.

Eine Art Hochburg der Kurheime war der Schwarzwald, wo viele Heime in privater Obhut einfach von einer Familie geführt wurden . . .

Ja, es existierte eine vielgestaltige Landschaft an Heimen. Über viele private Träger weiß man gar nichts mehr. Sicher ist: Nur eine Minderheit der privaten Betriebe hatte eine einschlägige Qualifikation. Institutionelle Träger waren das Rote Kreuz, die Caritas, die Diakonie oder die Innere Mission, Gewerkschaften und Kommunen. Das ging kunterbunt durcheinander.

Hatte die DAK auch im Südwesten ein Kurheim?

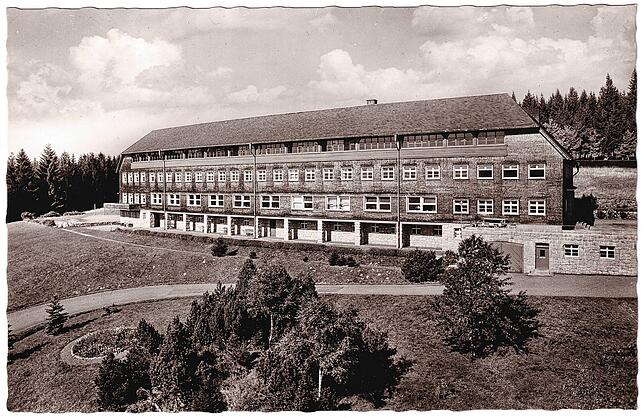

Ja, das Haus Schuppenhörnle in Falkau am Feldberg. Zudem gab es sogenannte Vertragsheime, die von anderen Trägern betrieben wurden und mit denen man kooperierte. Dazu gab es eine große Zahl von Kurheimen, an die die DAK Zuschüsse gezahlt hat. Das war etwa die Hälfe der von der DAK genutzten Einrichtungen. Insgesamt kam es zu 450.000 Kinderkuren bei der DAK.

Nach der Zahl der Heime zu schließen, konnten die Betreiber an den Kinderkuren gut verdienen . . .

Für die war es sicher ein gutes Geschäft, auch für die Privatpersonen, die so ein Haus eröffneten. Für die Gemeinden, in denen sich viele Kinderkurheime befanden, war das zudem ein bedeutender Wirtschaftsfaktor. Für die DAK und die anderen Versicherungen handelte es sich um freiwillige Vorsorge-Leistungen, die Teil des Wettbewerbs untereinander waren und mit denen man um Kunden werben konnte.

Das Interesse bei der DAK war, die Bindungen zu den Versicherten zu stärken und neue Mitglieder zu werben. So ist auch zu erklären, warum die Ärzte für die Verschreibung einer Kinderkur weiche Diagnosen zugrunde gelegt haben wie „allgemeine Unterentwicklung“ oder „Krankheitsanfälligkeit“. Auch nicht medizinische Gründe spielten eine Rolle.

Inwiefern?

Man schickte etwa Kinder aus Vertriebenen-Familien oft in Kur oder Kinder aus Familien, die sehr beengt wohnten oder viele Kinder hatten. Auch Scheidung der Eltern war ein Kriterium. Eine der Verschickten, mit denen ich Interviews geführt habe, erzählte, dass während ihrer Zeit im Kinderheim die Wohnung renoviert wurde. Eltern kam die Kur also auch gelegen, um einmal freie Bahn zu haben.

Lesetipp: Hans-Walter Schmuhl, Kur oder Verschickung? Die Kinderkuren der DAK zwischen Anspruch und Wirklichkeit, Verlag Dölling und Galitz, 304 Seiten, 30 Abb., München 2023. Das Buch nimmt erstmals die Kinderkuren eines großen Trägers systematisch in den Blick und leistet damit einen erstrangigen Beitrag zur Aufarbeitung des Themas Verschickungskinder.