Fast ist es wie früher: Das Klinikum Hochrhein in Waldshut ist nach dem wochenlangen Ausnahmezustand im Frühjahr wieder in den normalen Modus zurückgekehrt. Längst sind keine Covid-19-Patienten mehr zu versorgen und der Alltag kehrt zurück. Doch die Corona-Pandemie hat, trotz des vergleichsweise glimpflichen Verlaufs in Deutschland, ihre Spuren in den deutschen Kliniken hinterlassen – auch in Waldshut.

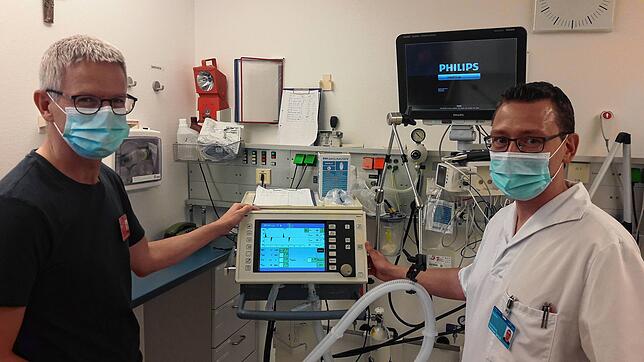

Dr. Hans-Jürgen Ott ist Chefarzt der Intensivmedizin am Klinikum Hochrhein, Christian Sprink ist Intensivpfleger in Waldshut und leitet das Pflegeteam der Intensivstation. Beide standen mit vielen Kollegen gemeinsam während der ersten Welle der Corona-Infektionen an vorderster Front, kämpften um Menschenleben und gegen eine damals praktisch unbekannte Krankheit. Sie blicken zurück auf die Zeit der Angst vor Epidemie-Zuständen, wie sie beispielsweise in Italien herrschten und.

Was lässt sich aus Sicht des Mediziners über den Verlauf der Pandemie im Kreis Waldshut sagen?

„Wir haben uns im Landkreis Waldshut sehr früh mit Corona beschäftigt“. Ausdrücklich positiv beschreibt Ott, selbst Mitglied des Krisenstabs, die Zusammenarbeit mit den Behörden: „Das Landratsamt hat schnell reagiert, die Koordination durch den Krisenstab und die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten lief absolut reibungslos.“ Wertvolle Erfahrungen habe man so sammeln können und das gebe allen Beteiligten Sicherheit. Dass es schließlich nicht so schlimm kam, wie nach den Erfahrungen beispielsweise in Italien befürchtet, sei, neben schnellen und guten Reaktion der Politik, auch darauf zurückzuführen, so Ott.

Mit welchen Maßnahmen reagierte das Klinikum Hochrhein angesichts steigender Infektionszahlen?

Etwa sieben Wochen bevor der erste Covid-19-Patient im Klinikum Hochrhein behandelt wurde, begannen in Waldshut die Vorbereitungen, wie Chefarzt Ott schildert. In der Klinik wurden Bereiche abgegrenzt, um Covid-19-Erkrankte und Patienten ohne Corona-Infektion zu trennen und damit eine Weiterverbreitung der Viren konsequent zu verhindern. Als erfolgreich habe sich laut Ott die Triage durch den Rettungsdienst erwiesen, sodass Verdachtsfälle sofort isoliert werden konnten. Dafür war in der Notaufnahme ein eigener Bereich eingerichtet worden. „Auf der Intensivstation hatten wir einen getrennten Covid-Bereich eingerichtet“, erklärt Ott. Auch auf den Normalstationen erfolgte die räumliche Trennung. Personalschleusen jeweils zwischen den Bereichen war entscheidend: Hier war Raum um Schutzkleidung an- und ablegen, Vorbereitungen treffen für das Versorgen der Patienten – wichtig für Mediziner und Pfleger. „Das diente auch zur Sicherheit des Personals“, betont Ott, der auf die ausgesprochen niedrige Infektionsrate der Mitarbeiter in Waldshut verweist.

Wie erlebte das Fachpersonal die Covid-19-Fälle auf der Waldshuter Intensivstation?

Chefarzt Ott hebt hervor, dass es nach wie vor noch zahlreiche unbekannte Faktoren bei Sars-CoV-2 gibt: „Bis heute lässt sich beispielsweise nicht klar sagen, wer mit einem schweren Verlauf rechnen muss. Bei älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen wurden schwere Verläufe zwar häufiger beobachtet, doch es gibt auch Fälle, in denen betagte und vorerkrankte Menschen wieder genesen sind.“ Vergleiche von Sars-CoV-2 mit einer Grippeinfektion lehnt Ott ab: „Es ist ein ganz anderes Virus und es sind ganz andere Symptome, das ist nicht vergleichbar.“ Intensivpfleger Christian Sprink nickt und ergänzt: „Vor allem die plötzlichen Zustandsverschlechterungen bei Patienten, bei denen man davon ausging, das sie auf dem Wege der Besserung sind, waren schlimm.“

Wo gibt es mit Blick auf die Zukunft Verbesserungsbedarf?

„Wir sind gut vorbereitet“, versichert Chefarzt Ott auf die Frage, was wäre, wenn die Covid-19-Krankheitsfälle in der Region wieder ansteigen sollten. Viel habe man aus der ersten Welle der Infektionen gelernt und was an Schleusen und Sicherheitsvorkehrungen geschaffen wurde, ist mittlerweile zwar zum Teil wieder abgebaut, lasse sich aber sehr schnell wieder einrichten, wenn es wieder Covid-19-Patienten gäbe.

Allerdings nennt der Chefarzt mit dem nötigen Fachpersonal einen wichtigen Punkt, der aus seiner Sicht vielerorts verbesserungswürdig ist. „Jemanden zu beatmen ist ein sehr komplexes Verfahren und es erfordert genaueste Kenntnisse“, so Ott. Einen Mitarbeiter „schnell“ an einem Beatmungsgerät einzulernen, das funktioniere nicht. Das bestätigt auch Intensivpfleger Christian Sprink. Viel Erfahrung und eine spezielle Ausbildung sind nötig, um den Patienten nicht zu schaden. Sprink war den schweren Covid-19-Fällen ganz nah. Patienten, deren Angehörige sie nicht sehen durften, die um ihr Leben kämpften. Auch für Sprink, der viel Erfahrung mit Schwerkranken hat, war diese Situation nicht immer einfach: „Man hat schon viel mit nach Hause genommen.“

Wie veränderte Corona den Arbeitsalltag für die Mitarbeiter?

„Es war eine enorme Belastung“, fasst Sprink zusammen. Etwa zwei Monate war das Klinikum Hochrhein im Ausnahmezustand. Das brachte neben zusätzlichen Diensten und veränderten Teamzusammenstellungen weitere Veränderungen für die Mitarbeiter. Bis auf die Pausen arbeiteten die Pfleger in den Covid-Bereichen in voller Schutzmontur, im Hinterkopf die Sorge, sich selbst zu infizieren und Angehörige in Gefahr zu bringen, aber immer hoch motiviert und mit viel persönlichem Einsatz, wie Ott und Sprink betonen. „Es hinterlässt natürlich auch Spuren, wenn man verfolgt hat, wie beispielsweise in Italien Pfleger gestorben sind“, sagt Sprink und ergänzt, dass bei vielen Kolleginnen und Kollegen in dieser Situation weitere private Belastungen hinzugekommen sind: Die Sorge um Angehörige und die Familie beispielsweise, das Home-Schooling für größere Kinder oder Unklarheiten bei der Notbetreuung für die Kleinsten. Das Klinikum Hochrhein habe die Mitarbeiter aber laut Sprink gut unterstützt, beispielsweise durch psychologische Betreuungsangebote. Auch die gesellschaftliche Anerkennung sei sehr motivierend gewesen. Allerdings: „Das hat sich mit dem Rückgang der Krankheitsfälle auch schnell wieder geändert.“

Was ist von der Wertschätzung für die Pflegekräfte geblieben?

Intensivpfleger Sprink und seine Kollegen in der Krankenpflege ärgern sich über die nicht eingehaltenen Versprechungen der Politik. Eine Sonderzahlung von 1500 Euro hätte es geben sollen für alle Pfleger. „Nun wird dieser Bonus nur an Pflegepersonal in der Altenpflege ausbezahlt. Bitte nicht falsch verstehen, ich gönne das den Kollegen von ganzem Herzen, aber es ist einfach ungerecht, dass wir in der Krankenpflege nun nicht berücksichtigt werden“, so Sprink. Er ergänzt: „Man hat uns ein Symbol angekündigt, und dann weggenommen. Das ist wirklich absolut enttäuschend.“

Wie ließe sich die Situation von Pflegekräften in Deutschland ganz allgemein verbessern?

Mehr zeitliche Ressourcen nennt Sprink, damit sich Pfleger intensiver um Patienten kümmern können und es wäre wichtig, dass diese Arbeit, die noch vor wenigen Wochen beklatscht und in den Himmel gelobt wurde, besser bezahlt werden würde. Sprink erklärt: „Ich liebe meinen Beruf und ich kann jedem nur empfehlen, in die Pflege zu gehen, denn diese Tätigkeit gibt einem unheimlich viel zurück. Nur davon gut zu leben, ist schwierig.“ Diesmal ist es Chefarzt Ott, der nickt und sagt, dass es, insbesondere nach den Corona-Erfahrungen, an der Zeit wäre, das deutsche Gesundheitssystem insgesamt zu überdenken.