Um Mitte der 1990er Jahre begegnete der Autor dieses Artikel einer Spaziergängergruppe um einen alten Herrn und beide stellten ein gemeinsames Interesse an Geschichte fest.

Als Siebenjähriger erlebte Josef Müller den Ausbruch des Ersten Weltkrieges, sein Vater fiel an Kaisers Geburtstag. Aus Todtmoos stammend war er in der Nachkriegszeit an den Hochrhein gekommen.

Er vertraute dem Autoren einen ungewöhnlichen Gedanken an: „Wenn ich sterbe“, sagte Josef Müller, „weiß ich, dass ich in den Himmel komme, denn die Hölle habe ich schon auf Erden erlebt – ich war in Stalingrad“.

In einem Videogespräch für den Küssabergfilm erzählte der Narrenvater von Dangstetten der 70er und 80er Jahre aus seiner Vergangenheit, die außer seiner Familie kaum jemand kannte.

Teilnahme am Russland-Feldzug

Der Gefreite Josef Müller zählte mit seiner Sanitätseinheit in der 376. Infanteriedivision zu der 300.000 Mann starken 6. Armee, die sich im Sommer 1942 auf die westlich der Wolga liegende Halbmillionenstadt Stalingrad zubewegte.

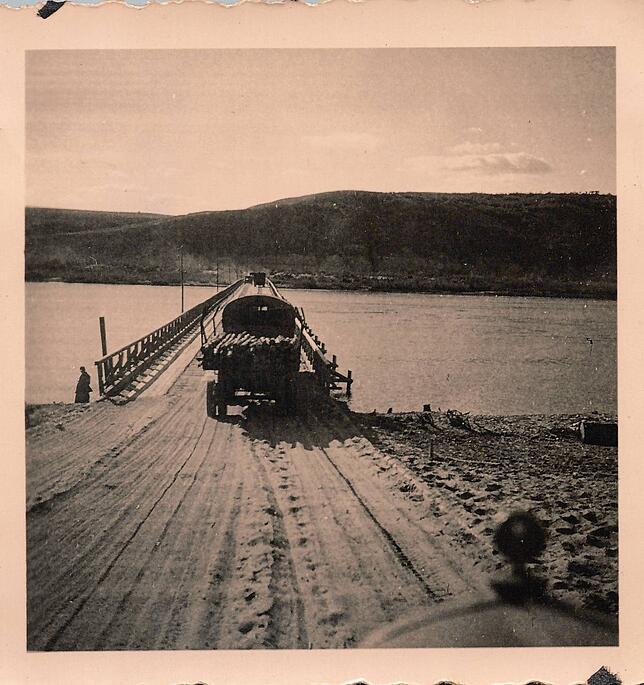

Davor lag noch der Don, dessen Brücke bei Kalatsch Anfang August genommen wurde und der die russischen Verteidiger zum fluchtartigen Rückzug auf Stalingrad zwang.

Am 19. August 1942 erreichte die 6. Armee die Stadtgrenze.

Hitler gelang es nach Siegen über Polen (1939) und Frankreich (1940) in „Blitzkriegen“ recht schnell das europäische Festland und in einem Feldzug auch Nordafrika weitgehend zu beherrschen. Doch gelang es ihm nicht, in einer Luftschlacht England niederzuwerfen. Der Atlantik wurde durch U-Boote abgeriegelt und zum Bündnis mit dem imperialistischen Japan erklärte Hitler den USA den Krieg.

Dann griff die Wehrmacht im Juni 1941 mit 3,2 Millionen Mann die Sowjetunion an. Nach gewaltigen Anfangserfolgen brach vor Moskau eisige Kälte ein, Winterausrüstung fehlte und die deutschen Truppen wurden zurückgetrieben.

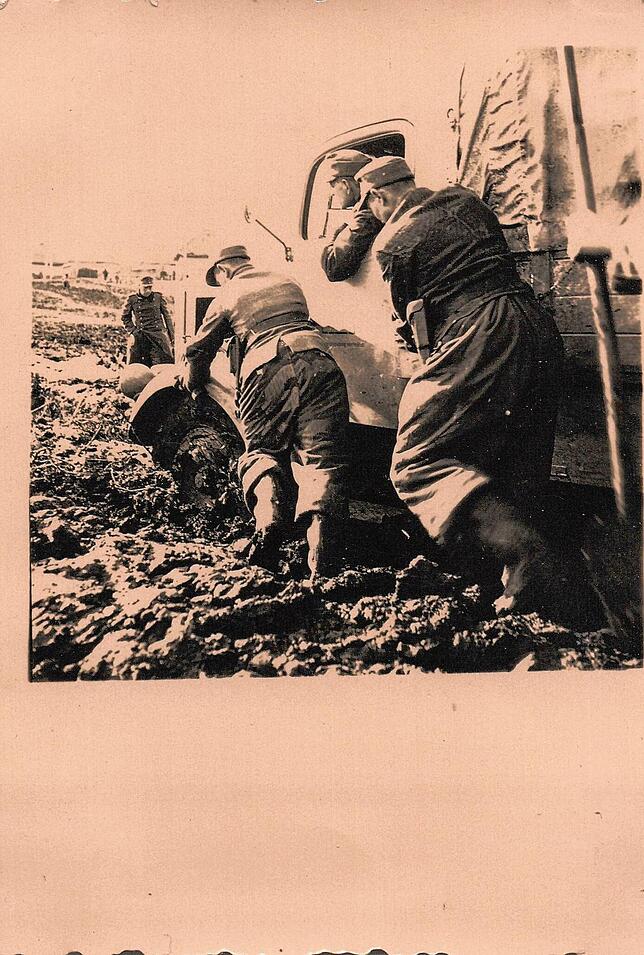

Nach der Schlammperiode im Frühjahr 1942 änderte Hitler seine Strategie: Ziel war nun der Südosten Russlands bis zum Kaukasus, um die dortigen Ölquellen zu erobern. Der Bedarf war extrem angewachsen. Die Offensive kam gut voran, doch war die Flanke gefährdet und sie sollte an der Wolga abgesichert werden.

Ein Mensch im Geschichtsprozess

Josef Müller besaß einen Fotoapparat, den er anfangs wie auf einer Reise benutzte: Freundliche Bilder von der Bevölkerung – markante alte Männer, Frauen und Kinder, selbst Gefangene schlicht porträtiert. Die eigene Truppe, im Alltag, auch friedlich feiernd.

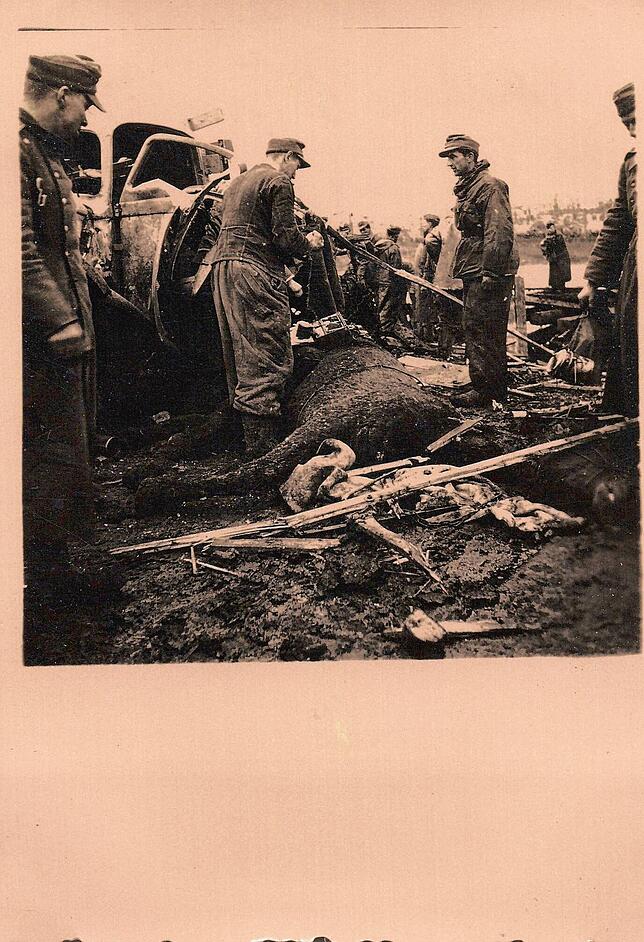

Erst später, während des im September beginnenden Angriffs auf die Stadt sind Wracks von Panzern, Flugzeugen und erste, geordnete Gräberfelder zu sehen. Im Herbstregen ein mühsames Vorankommen im Schlamm. Müllers Fotos brechen mit Frost und Schnee im November ab – nach der Rettung machte er wieder einige Bilder. Seinen Fotoapparat konnte er auch in der Gefangenschaft und bis zur Rückkehr bewahren, denn in dieser Zeit war es nicht möglich, Film zu entwickeln.

Chronik der Schlacht

Nach Ankunft der Armee im August bombardierte die Luftwaffe die nun am westlichen Ufer zur Wolga hin eingeschlossene Stadt. Die entfachten Feuerstürme verwandelten sie in eine Ruinenlandschaft. 40.000 Bewohner starben. Im September bis in den November folgten Nahkämpfe in den Ruinen, – vor allem um die großen Industriekomplexe.

Ziel der Deutschen war, die Verteidiger auf der 50 Kilometer langen Uferlinie mit Stoßtrupps in die Wolga zu werfen: Aus gesicherter Position hätten sie dann den Fluss beherrscht und die für die Sowjetunion wichtige Versorgungslinie blockiert. Wochenlang tobten die Kämpfe Tag und Nacht. Neben dem gnadenlosen Nahkampf dezimierten auf beiden Seiten Scharfschützen Trupps in für sie ungünstigen Lagen in Minuten.

Müllers Einheit war für Verletzte und Gefallene zuständig, die wegen ihrer Waffen – Maschinenpistolen – heraus gezogen werden mussten. Die Retter konnten jeden Moment zur Zielscheibe werden. Ab Oktober wurde es eisig, wieder gab es keine warme Bekleidung.

Müllers letztes Foto zeigt ihn beim Versuch, im ersten Schnee ein Grab auszuheben. Nun – bei Minus 20 bis 30 Grad ab November – froren die Toten ein. Die Sowjets hielten am westlichen Ufer schmale Geländestreifen und landeten dort Truppen und Nachschub an.

Hitler, 2000 Kilometer entfernt, tobte. Im Rundfunk prahlt er: „Ich schwöre vor Gott und der Geschichte, dass ich niemals aus Stalingrad heraus gehen werde.“ Nach dieser Prophezeiung schwand in der Armee die Hoffnung auf Rückzug. Die weit vorgeschobene Armee geriet nun ihrerseits in eine gefährliche Lage, denn im Kaukasus scheiterte die Heeresgruppe Süd an den unendlichen Weiten. Sie musste zurück. Stalingrad wurde Drehscheibe der Strategien beider Seiten.

Der unerwartete Gegenangriff

Die höhere Führung glaubte es nicht und Soldaten wurden nicht gehört: Auf unerkennbaren Brücken unter Wasser übergesetzt durchstieß die Rote Armee am 19. November zu beiden Seiten das Hinterland: Die 6. Armee war ihrerseits gekesselt. Kurz bevor der Ring geschlossen war, wurde Müllers Einheit nach außen befohlen, um rückwärts zur Verfügung zu stehen.

So blieb dem Totengräber die Folgen in der Stadt erspart: Hitler verbot den Ausbruch. Im Dezember auch das Entgegenkommen zu einem Entsatzversuch, der 50 Kilometer vor dem Kessel an scheiterte.

Die der 6. Armee versprochene Luftbrücke erbrachte trotz extremem Einsatz der JU-52-Piloten nur ein Zehntel des Minimums an Nachschub und so verhungerten und erfroren die noch auf 200.000 Mann geschätzten, kaum mit Munition versehenen Soldaten in den Kellern der Häuser- und Fabrikruinen in kaum vorstellbarem Elend. Auch eine Kapitulation verbot Hitler – der Befehlshaber Paulus gehorchte, bis er am 31. Januar von den Sowjets aus seinem Befehlsstand geholt wurde.

Noch um die 100.000 Hungergestalten zogen die Sieger aus den Löchern, die meisten starben auf dem Fußmarsch nach Sibirien, nur 5000 konnte in den 1950er Jahren der Bundeskanzler Konrad Adenauer nach einem Besuch in Moskau zurück holen. 40.000 Stadtbewohner lebten noch und es überlebten die Kämpfe auch 1000 halbverhungerte Kinder, die sich in für Erwachsene unzugängliche Teile der Kanalisation verkrochen hatten.

Hitler war noch nicht am Ende, doch die deutsche Bevölkerung wurde die Ahnung von der kommenden Katastrophe nicht mehr los. Josef Müller überlebte auch die Rückzugskämpfe, seine letzte Station war im April 1945 Deutschbrod in Tschechien.

Sein letzter Einsatz war ein Massengrab für die bei einem Luftangriff auf einen Zug zerfetzten schlafenden Rekruten. Nach seiner Aussage kam er am 15. Mai 1945 in russische Gefangenschaft. Er meinte, es sei ihm gut gegangen, als versierter Schwarzwälder baute er in ärmliche Häuser reihenweise Öfen ein.

Bevor er zu beliebt wurde, schickte man ihn schon Ende der 1940er Jahre wieder nach Deutschland, über die „Kanonenbahn“ erreichte er Waldshut und wurde am Bahnhof von einem Helfenden aufgegabelt. Nach vielen Jahren schlief er wieder in einem „richtigen“ Bett. Damit endete das Gespräch mit dem Autoren. Am 23. Oktober 1999 starb Josef Müller im Alter von 92 Jahren.

Dieser Artikel wurde erstmals am 19. März 2023 veröffentlicht.