Ein leichter Schnupfen, ein Kratzen im Hals: Anzeichen einer Erkältung oder erste Symptome einer Corona-Erkrankung? Die Antwort auf diese Frage ist entscheidend, wenn es um die Konsequenzen daraus geht. In besonderem Maße gilt das für Menschen, die beruflich an der vordersten Corona-Front stehen: Mediziner und Pflegekräfte, sowie Krankenhausmitarbeiter in praktisch allen Bereichen. „Vor diesem Problem der Ungewissheit standen wir auch, deshalb haben wir für unsere Mitarbeiter am vergangenen Montag eine eigene Teststation eingerichtet“, erklärt Bernhard Hoch, medizinischer Geschäftsführer der Kliniken des Landkreises Lörrach.

Mehr als 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich bereits im Lörracher Krankenhaus im CICC, dem so genannten Corona Infektion Control Center, bereits auf das Virus Sars-CoV-2 testen lassen. Vier Mitarbeiter sind hier täglich von 7 bis 16 Uhr im Einsatz, um ihre Kollegen bei Bedarf auf das Coronavirus zu testen. Die Ergebnisse waren bislang alle negativ.

Den Mitarbeitern helfe eine solche Testung dabei, mehr Sicherheit zu haben und trotzdem weitere Maßnahmen ergreifen zu können, beispielsweise im Kontakt mit Patienten FFP-2-Masken zu tragen, die den Träger selbst und sein Gegenüber wirksam vor einer Virenübertragung schützen. Über die Einhaltung entsprechender Verhaltensregeln und Sicherheitsmaßnahmen wacht Torben Franzen, Fachbereichsleiter Klinikhygiene bei den Lörracher Kreiskliniken. Eines sei ganz klar: In der Klinik werden nur Mitarbeiter mit leichten Erkältungssymptomen getestet. „Wer starke Krankheitsanzeichen, wie Fieber oder Husten hat, wird sofort vom Dienst freigestellt“, so Franzen. Dann steht – wie bei jedem anderen auch – der Kontakt zum Hausarzt und je nach Situation eine PCR-Testung an.

Denn Antigen-Schnelltests sind bei den Behörden nicht anerkannt. Das heißt, wenn ein solcher Test positiv ausfiele, müsste ein weiterer PCR-Test erfolgen und erst bei einer Positivmeldung gelte eine Sars-CoV-2-Infektion als bestätigt. Das ist auch der Grund, warum die Schnelltests im Lörracher Krankenhaus nicht bei Patienten angewendet werden dürfen.

So funktioniert der Schnelltest auf Sars-CoV-2:

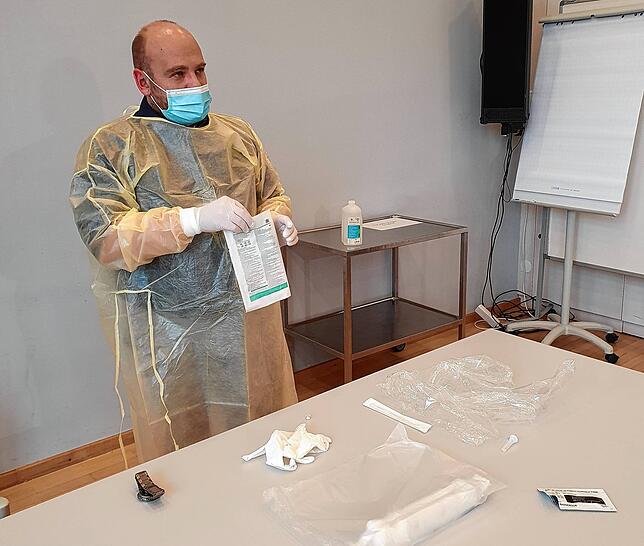

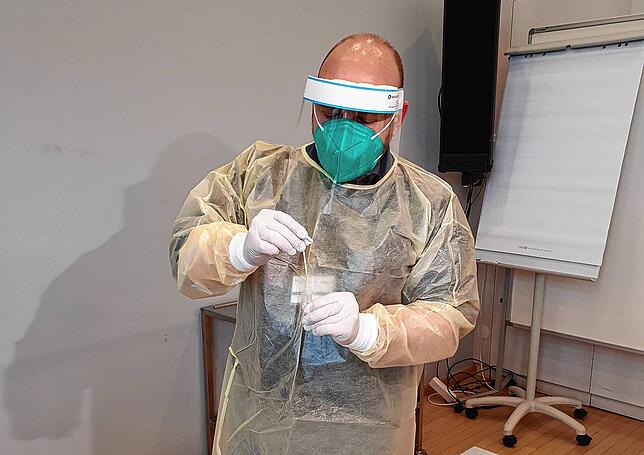

Um den Schleimhautabstrich im Nasenraum zu nehmen, legt Torben Franzen Schutzkleidung an: Kittel, Handschuhe, FFP-2-Maske und Gesichtsvisier.

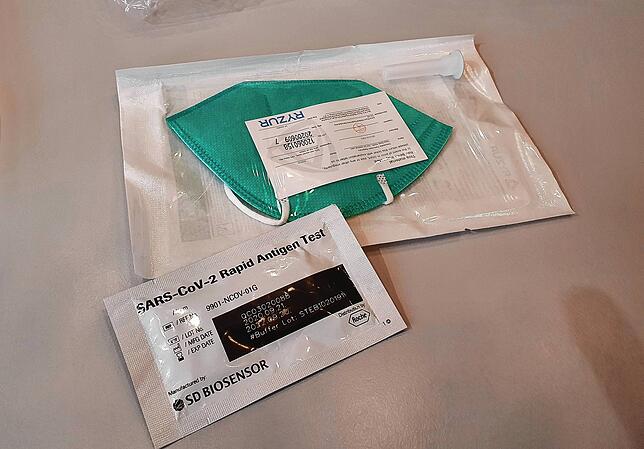

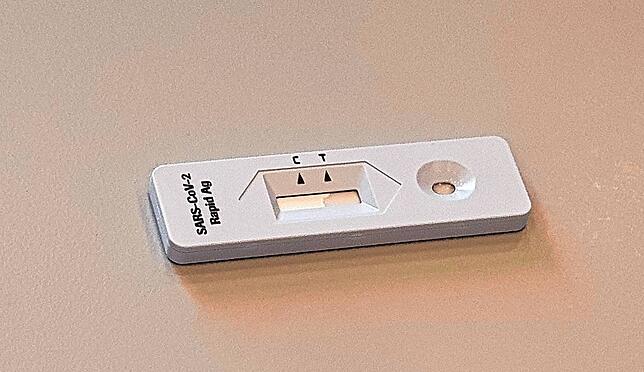

Die Testutensilien selbst sind überschaubar: Abstrichstäbchen, Entwicklerflüssigkeit und ein Teststreifen mit Kontroll- und Testfeld zur Auswertung.

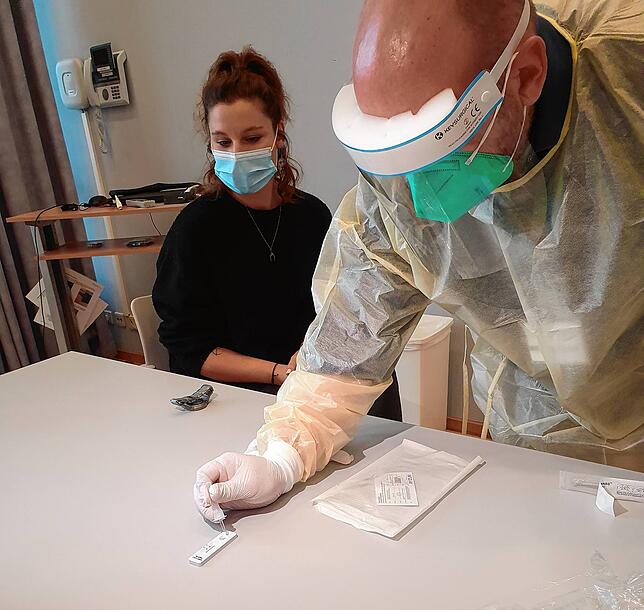

Zunächst wird der Abstrich im Nasenraum genommen.

Das Material kommt in eine Flüssigkeit, in der mögliche Infektiosität verloren geht. Hier werden die Proteine freigesetzt.

Dann wird die Lösung auf den Teststreifen geträufelt.

Nach rund 20 Minuten kann das Ergebnis anhand der Linien, die an einen Schwangerschaftstest erinnern, abgelesen werden.

Vom Erwerb und der Anwendung solcher Schnelltests für Privatpersonen in Eigenregie, raten die Mediziner ab. „Antigentests sollten nur durch geschultes medizinisches Personal durchgeführt werden“, sagt Roswitha Skendaj, die Leiterin des Zentrums für Labordiagnostik am Kreiskrankenhaus Lörrach. „Einerseits sind auf dem Markt Schnelltests in unterschiedlichen Qualitäten erhältlich, dann kommt es auf die richtige Technik beim Abstrich an und schließlich bleibt immer die Frage: Wie gehe ich mit dem Ergebnis, dann eigentlich um“, gibt sie zu bedenken.

Ein Einsatz der Schnelltests bei Patienten der Klinik erfolgt bislang nicht. „Wir wären froh, wenn wir bei Neuaufnahmen damit testen dürften, um mehr Sicherheit bei der ersten Einschätzung zu bekommen“, sagt Bernhard Hoch. „Leider sieht die aktuelle Teststrategie der Bundesregierung das nicht vor“, bedauert der medizinische Geschäftsführer. Er hofft hier auf ein Umdenken der Politik.

Denn: Jeder Patient mit Corona-Verdacht muss einzeln isoliert und unter größten Schutzmaßnahmen behandelt werden. Derzeit dauere es in der Regel 36 Stunden, bis in der Klinik das Ergebnis eines PCR-Tests aus dem externen Labor vorliege. Hoch gibt zu bedenken: „Das bindet natürlich Kapazitäten, die uns an anderer Stelle und – bei wie derzeit stark steigenden Corona-Fallzahlen – auch bei der Regelversorgung fehlen.“