Schließlich 42 Seiten lang war das Schreiben, das Martin Gerbert diktierte. Detailliert hatte der Fürstabt von St. Blasien zusammengefasst, wie sich die Benediktinermönche von Oberried in ihrem Kloster und außerhalb von ihm verhalten sollen. Gerbert war zu Ohren gekommen, dass die Disziplin dort etwas nachgelassen hatte. So unterschrieb er und verschickte die Papiere.

Martin Gerbert würde dieser Tage seinen 300. Geburtstag feiern: Geboren wurde er am 10. oder 11. August 1720 in Horb am Neckar. Ein gestrenger Abt, der seine Brüder maßregelte? „Er war eher ein Optimierer, der immer noch versuchte, Dinge zu verbessern, Stellschrauben weiter zu drehen. Das war eine sehr moderne Einstellung“, sagt Karl-Heinz Braun, Professor für Mittlere und Neuere Kirchengeschichte an der Universität Freiburg. Manchem in seiner Gemeinschaft mag er auf die Nerven gegangen sein – aber Martin Gerbert war so klug, nicht gegen seine Klostermannschaft und seine weltlichen Mitarbeiter zu regieren.

Vielleicht mag das Optimieren mit seiner Abstammung aus einer Kaufmannsfamilie zu tun haben: Martin Gerbert kam aus einer streng katholischen Patrizierfamilie. Bildung war den Eltern wichtig. So kam Martin, der 16 Geschwister hatte, in die Benediktinerschule nach St. Blasien. Das Leben dort beeindruckte ihn so, dass er beschloss, selbst Mönch zu werden.

1744, mit 24 Jahren, wurde er zum Priester geweiht. Der junge Benediktiner fiel seinen Oberen positiv auf – sie förderten ihn nach Kräften. In St. Blasien war er zu dieser Zeit Bibliothekar, er recherchierte zur Liturgie seiner Heimatregion und zur Musiktheorie. Später, schon als Abt, führte er diese Studien weiter, verfasste ein großes Werk über die Geschichte des Schwarzwaldes.

Neubau als größte Herausforderung

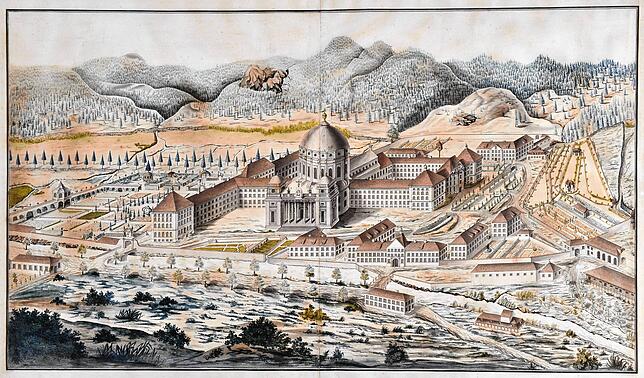

Martin Gerbert war ein Sammler, der seine Bücher mit Bedacht auswählte. Allerdings ging ein Großteil der Werke beim Brand der Abtei 1768 verloren. Damals war er bereits vier Jahre Abt – und musste mit seinem Kloster einen intensiven Neuanfang wagen. Die größte Herausforderung war der Neubau der Kirche, dem heutigen Dom in St. Blasien, mit seiner riesigen Kuppel.

Gerbert überwand in seiner Amtszeit auch andere Hindernisse: Oftmals saß er zwischen den Stühlen. Als Fürst im Amt Bonndorf musste er ein Land verantwortlich regieren und die Wirtschaft in Schwung halten. Deshalb gründete er die Brauerei Rothaus sowie eine Sparkasse und machte erste industrielle Gehversuche, indem er die Textilfabrikation zuließ.

Hier hinterließ Martin Gerbert seine Spuren

Die Besitzungen des Klosters andererseits lagen meist auf dem Gebiet der Habsburger in Vorderösterreich. Das erforderte diplomatisches Geschick. Dass er bei der Kaiserin Maria Theresia in Wien einen Stein im Brett hatte, half ihm natürlich dabei: „Maria Theresia war sehr beeindruckt von Gerbert und versprach ihm, solange sie an der Regierung sei, auf das Kloster St. Blasien acht zu geben“, sagt Pater Gerfried Sitar, der in St. Paul im Lavanttal (Kärnten), wohin die Benediktiner aus St. Blasien später ziehen werden, das Stiftsmuseum leitet.

Demütiger Wunsch wird nicht erfüllt

„Bodenhaftung und Bescheidenheit“, das zeichne den Fürstabt aus, sagt Gerfried Sitar. Und Karl-Heinz Braun betont eine „ihm eigene, zähe Energie, Probleme beherzt in Angriff zu nehmen und zu lösen zu versuchen“. All dies charakterisiert Martin Gerbert bis zu seinem Tod 1793. Eigentlich wollte er als Zeichen der Demut unter dem Eingang zum Kloster bestattet werden, wo alle auf ihn treten müssen, wenn sie hinein wollten. Das aber brachten die Benediktiner doch nicht fertig: Er ruht nun vor dem Hauptaltar in der Kirche, deren Bau er selbst mit so viel Herzblut mitgestaltet hat.