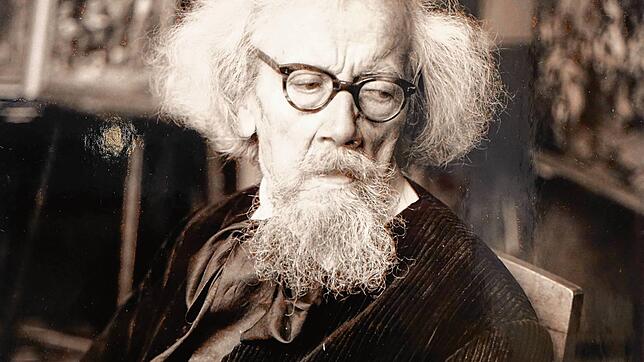

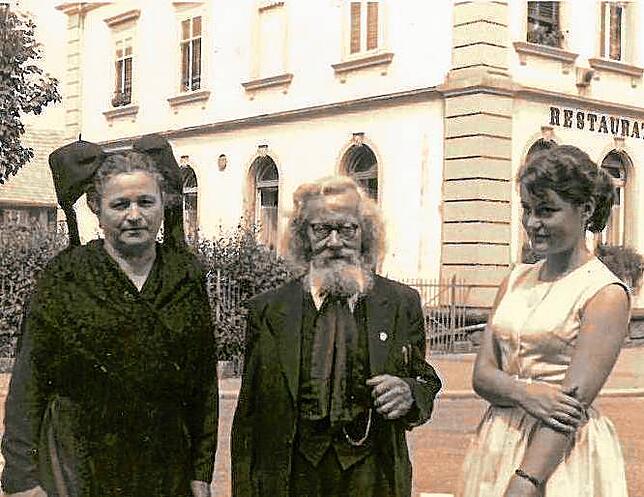

Ein Mann von kleiner Statur, mit wallender Künstlermähne, schlohweißem Rauschebart, schwarzem Anzug, um den Hals eine bandförmige Schleife anstelle einer Krawatte. So ist der Maler Adolf Glattacker auf vielen Fotografien abgebildet, oft mit Pinsel und Palette an der Staffelei. Der aus Wehr stammende Künstler, der als „Hebel- und Engelimoler“ bekannt wurde, war der populärste Maler seiner Heimat, dessen Kernland das Markgräflerland und Wiesental war. Dass er auch eine enge Beziehung zu Waldshut hatte, ist weniger bekannt.

Ein halber Waldshuter geworden

Glattacker, ein ausgesprochen aufgeschlossener Mensch, hat sich überall wohlgefühlt und sich gern in Waldshut aufgehalten. Hier hatte er einige Freunde und Bekannte, die ihm viele Malaufträge verschafften. Damit verdiente er bis ins hohe Alter sein Geld, um seine große Familie zu ernähren. In dem Buch „Meister Adolf Glattacker erzählt“ wird er so zitiert: „Im neunten Jahrzehnt meines Lebens bin ich zu einem halben Waldshuter geworden. Das mittelalterliche Städtchen mit der einzigartigen Kaiserstraße zwischen den beiden Toren hatte es mir angetan. Schon der Name klingt heimelig.“

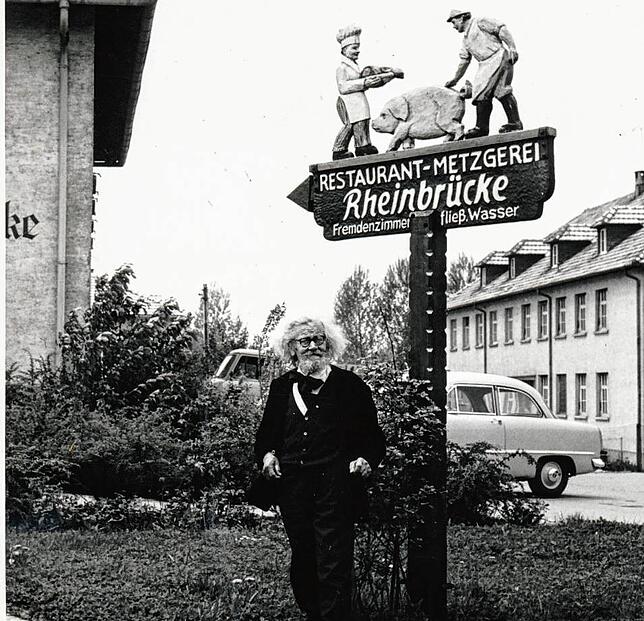

Am Hochrhein entwickelte sich ein Freundeskreis um Adolf Glattacker, somit erschlossen sich für ihn immer neue Auftragsquellen, was in seinen späten Lebensjahren ein Glücksfall wurde. Bürgermeister Hermann Dietsche holte den Künstler Ende der 1950er Jahre nach Waldshut, damit dieser ihn und seine Familie porträtierte. Einige Bildnisse musste der Maler nach Fotografien anfertigen, was er als „zeitraubende Brot- und Gefälligkeitsarbeiten“ ansah. Doch immer wieder war der zeitlebens freischaffende Künstler auf ein paar Mark angewiesen. In Waldshut und Umgebung fanden sich Gönnerfamilien, bei denen der damals schon hochbetagte Meister, der bis zuletzt gemalt hat, zwischen 1957 und 1970 wochenweise unterkam, wenn er nicht in Gasthäusern logierte. In der „Alten Post“ war er zeitweise daheim, ebenso verkehrte er im Café Kaiser.

Oft weilte er bei dem Heimatforscher Emil Müller-Ettikon, der ein gastfreundliches Haus führte und gern Künstler einlud. Immer wenn Glattacker bei ihm wohnte, machte er sich mit Staffelei und Malutensilien auf, um auf Motivsuche zu gehen und die urtümliche Landschaft am Lauffen festzuhalten. Neben diesem Freund und Mäzen, den er 1964 in dessen „Klause“ porträtierte, ermöglichten die Wirtsleute Groß aus dem Gasthaus zum Ochsen in Kadelburg Glattacker Aufenthalte, was den Maler zu vielen Landschaftsstudien animierte. Seine Staffelei deponierte er derweil im Häuschen bei den „Grenzern“. In dieser Zeit entstanden schöne Aquarelle und Ölbilder vom Lauffen und naturnahe Ansichten wie „Der Blick auf Kadelburg von der Schweizer Seite.“ Eine Zeitzeugin erinnert sich, dass der Künstler nach der Arbeit oft zu Gast in der Wirtsstube war und dort als unterhaltsamer, witziger und geselliger Mensch mit varietéreifen Kunststückchen brillierte, wenn die Stimmung auf dem Höhepunkt war. Dabei balancierte er ein volles Weinglas auf dem Lockenkopf, während er Kniebeugen machte – und das, als er bereits über 80 Jahre alt war!

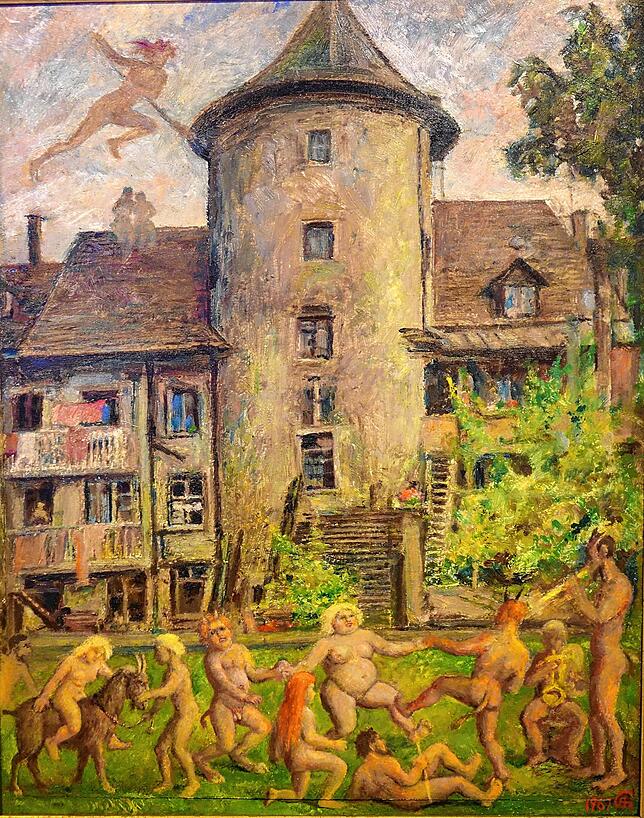

Eine andere Anekdote besagt, dass Glattacker einmal bei stürmischem Wind beim Malen fast in den Rhein gefallen wäre. Weitere Gastgeber Glattackers waren der Bauunternehmer Fritz Schleith und der Historiker Fritz Schächtelin, ein enger Freund und Markgräfler in Waldshut, den er porträtierte und dessen Töchter ihm Modell saßen. Die Familie Bopst bot dem Malerdoyen oft Unterkunft in ihrem Gasthaus an der Rheinbrücke, wenn er Aufträge hatte. Hier war der Künstler auch am Stammtisch anzutreffen. Bei diesen Besuchen malte „Dölfi“, wie ihn seine Freunde nannten, neben verschiedenen Porträts die „Höllendurchfahrt“ und den „Waldshuter Hexenturm“ (1964). Das Gemälde, das sich im Bestand des Wehrer Stadtmuseums befindet, verrät Glattackers Vorliebe für allegorische und mythologische Darstellungen. Hat er doch in Basel und Paris in den Museen die Alten Meister, die Symbolisten und Impressionisten genauestens studiert und teils kopiert. Auf dem Turmbild tanzen im Vordergrund nackte Figuren, Hexen und teuflische Gestalten mit Hörnern und Blasinstrumenten einen wilden Reigen.

Zu seinen Sammlern und Förderern gehörten der Heimatdichter Hans Matt-Willmatt, der Architekt Franz Keller und die Gebrüder Schleith. Auch im weiteren Umfeld von Waldshut fanden sich Mäzene wie die Familie Rothmeier in St. Blasien, die in ihrem damaligen Kurheim eine Glattackerstube (unter anderem mit einem Salpeterer-Wandgemälde) ausmalen ließ, die leider nicht mehr zugänglich ist. Auch die leicht frivolen „Schleith‘schen Jagdbilder“, gemalt für das Jägerstüble im Gasthaus Ochsen in Eschbach, befinden sich nicht mehr dort. Dafür kann man in Hauenstein im „Adler“ auf der Rheinterrasse das große Tafelbild „Vater Rhein“ von 1967 bewundern, in dem sich Glattacker als Flussgott mit Fischen dargestellt hat. Zwar blättert an einer Stelle die Farbe etwas ab, aber das Wandgemälde ist sonst noch in gutem Zustand.

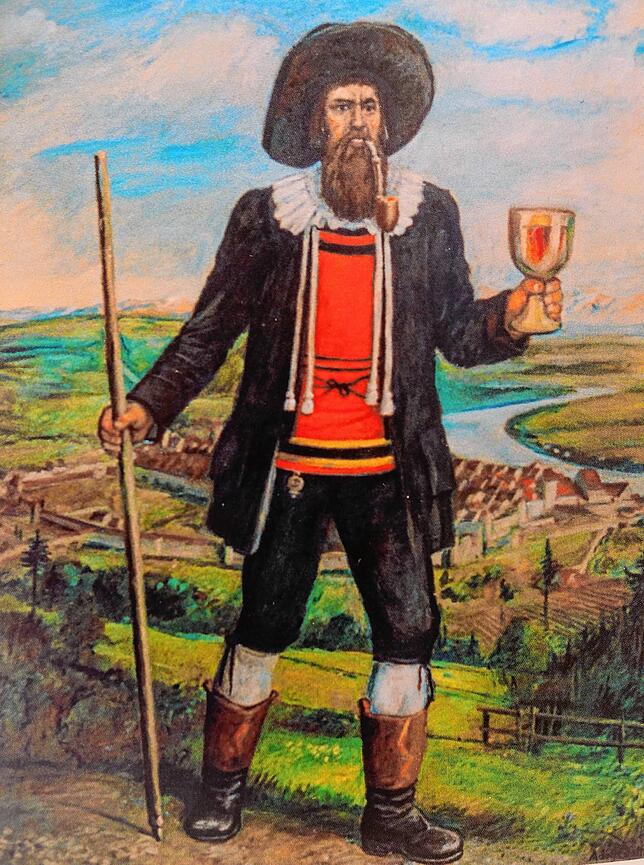

Waldshuter Männle

In einem Brief vom 21. Juli 1967 von seinem letzten Wohnort in Lörrach-Tüllingen schreibt er an seinen „lieben Freund Emil Müller und Frau“, dass er bald wieder nach Waldshut gehen wolle, um nach dem „Waldshuter Männle“ am äußeren Tor zu schauen. Und dann wolle er an den Lauffen, um zu sehen, ob er den noch malen könne, bevor er durch das Kraftwerk verschwinde. Glattackers Version der Waldshuter Sagengestalt mit dem breitkrempigen Hut und dem großen Becher in der Hand, die ursprünglich für die Innenseite des Unteren Tors gedacht war, wurde in dieser Form zwar nicht realisiert, dafür brachte er eine Fassung im Café Gamp am Oberen Tor unter. „In vielen Waldshuter Häusern hängen meine Bilder“ (Originalton Glattacker). „Ich will nur einige aufzählen, wie sie mir gerade einfallen: Frau Reck in Waldshuter Tracht, der Sohn vom Landrat Schäfer, die Tochter von Dr. Kirner...“

Zahllose Waldshuter Motive hat er aufgegriffen, oft nur als Skizze hinterlassen. Die Landschaft am Hochrhein, gerade am Lauffen bei Ettikon/Kadelburg, gefiel ihm schon immer, sagt Karin Glattacker, die Ehefrau des Künstlerenkels Andreas, die seit Jahren an der Archivierung und Katalogisierung der Glattacker-Werke arbeitet und ein umfangreiches Werkverzeichnis erstellt. „Adolf Glattacker hatte auch sehr viele Verehrer in den sogenannten besseren Kreisen, die ihm viele Dinge erleichterten, um seine Arbeiten zu publizieren.“ Darunter etliche Porträts, typische Glattacker-Genrebilder und Landschaftsimpressionen.

Was für eine bekannte Persönlichkeit Glattacker gewesen sein muss, zeigt sich allein schon daran, dass er 1968 an der 500-Jahr-Chilbi in Waldshut auf der Rathaustreppe steht und Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger mit Handschlag begrüßt. Der Künstler war eben ein echtes Original, ganz seiner Heimat und deren Menschen verbunden, ein Geistesverwandter von Hans Thoma und Johann Peter Hebel, den er sehr verehrte und dessen Gedichte und Geschichten er illustrierte. Dass der „Spätherbst in Glattackers Leben nicht gerade vergoldet wurde, jedoch von einem durchaus warmen und milden Licht durchflutet war“ (Hermfried Richter in seinem Glattacker-Buch „Betrachtungen über ein alemannisches Künstlerleben“, 2003) – dazu hat sicher die Region Waldshut beigetragen, die sich als sehr fruchtbar für das im Markgräflerland weitgehend unbekannte Spätwerk Adolfs Glattackers erwies.