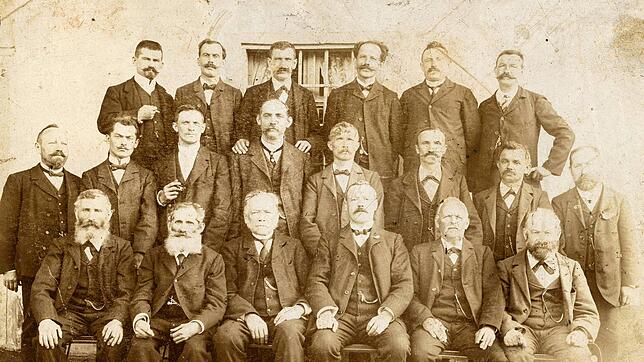

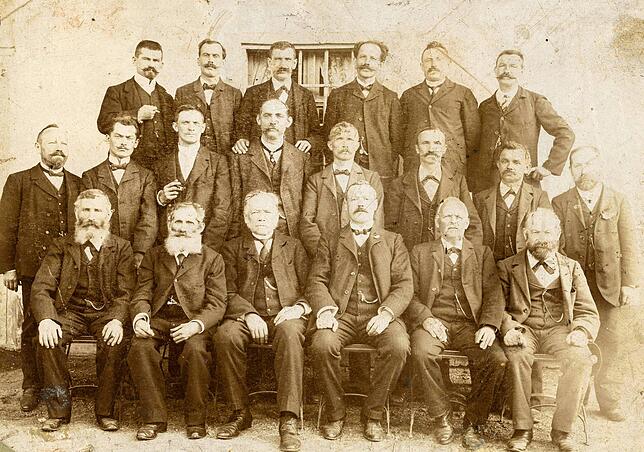

Ein Foto von historischem Wert besitzt der Rheinfelder Möbelhändler Michael Rietschle. Es handelt sich um eine Aufnahme der Wehrer Textilindustrie aus den Unterlagen seines Urgroßvaters Wilhelm Ritter. Sie zeigt die Crème de la Crème der Wehrer Textilarbeiterschaft. Abgebildet sind 20 Meister und Obermeister der Mechanischen Buntweberei Brennet (MBB), von Neflin und Rupp sowie der Textildruckerei Herosé. 15 Personen können identifiziert werden:

Das Foto zeigt in der vorderen Reihe (von links) Max Rohrhurst, Unbekannt, Wilhelm Ritter, Fritz Zschau, Unbekannt und Josef Uecker. In der mittleren Reihe Kaspar Weiss, Otto Fricker, Johann Georg Ulmschneider, Andreas Schlemmer, Gustav Senger, Unbekannt, August Kramer und Alfred Bär. In der hinteren Reihe Ludwig Tröndle, Unbekannt, Julius Faller, Lukas Büche, Unbekannt, Alois Güdemann. Mit Ritter, Uecker, Fricker, Senger, Kramer, Büche und Güdemann stammten sieben von ihnen aus alten Wehrer Familien. Die anderen sind im Laufe der Industrialisierung zugewandert und wurden im Wehratal heimisch.

Die Datierung des Fotos ergibt sich aus dem Todesdatum des Druckermeisters Wilhelm Ritter. Er verstarb am 20. April 1914 im Alter von 74 Jahren in Niederwehr. Da der in Öflingen gebürtige MBB-Obermeister Kaspar Weiss Anfang 1914 von Brennet in die Weberei nach Wehr versetzt wurde, muss das Foto irgendwann im Spätwinter oder Frühjahr 1914 kurz vor Ritters Tod entstanden sein. Der Anlass ist unbekannt. Möglicherweise gab es auch in Wehr – wie in anderen Industriestädten Badens – eine Vereinigung der Industriemeister.

Mitarbeiter in exponierter Position

Alfred Bär, Ludwig Tröndle, Alois Güdemann und Fritz Zschau arbeiteten bei Neflin und Rupp (später Wehra AG), wobei Zschau kein Weber, sondern Dessinateur war. Wilhelm Ritter war in der Herosé beschäftigt, der Enkendörfer Gustav Senger möglicherweise auch. Alle anderen waren Webermeister in der MBB, Kaspar Weiss sogar Obermeister. Arbeiteraristokraten wurden sie wegen ihrer exponierten Position in der Fabrik genannt. Sie bezogen – wie die sogenannten Fabrikbeamten – monatliche Gehälter, waren somit von der Textilkonjunktur unabhängig.

Die einfachen Fabrikarbeiter erhielten stets schwankende Akkordlöhne. Hinzu kamen bei den Meistern noch Prämien, wenn ihre Abteilungen gute Leistungen erbrachten. Das reichte bei sparsamer Lebensweise zum Bau eines Eigenheims. Ein Beispiel dafür ist August Kramer, der 1895 für 4500 Mark das neben der Gaststätte „Zum Wehratal“ befindliche Haus erwarb.

Woher kamen die auswärtigen Meister?

Julius Fallers Vater war ein Müller aus Wehrhalden, der erstmals 1837 in den Wehrer Kirchenbüchern auftauchte. Ludwig Tröndles Vorfahren stammten aus Oberwihl, die von Leo Bär aus Birndorf, während es sich bei den Ahnen von Kaspar Weiss um ein altes Öflinger Webergeschlecht handelte. Max Rohrhurst war in Eschbach, Amt Staufen zur Welt gekommen. Johann Georg Ulmschneiders Vater zog am 4. August 1874 aus Laufen ob Necker nach Wehr und heuerte bei Baumgartner & Cie. (später MBB) an.

Mit Andreas Schlemmer gehörte 1914 auch ein Oberfranke zur Meisterriege der MBB. Er hatte 1881 noch in Guttenberg nahe Kulmbach das Licht der Welt erblickt und war 1889 mit seinen Eltern und vier Geschwistern nach Wehr gekommen. Die Schlemmers zählten zur Erstbelegung der 1889 von der MBB erbauten „Bayerhäuser“ in der Sternenstraße. Den weitesten Weg hatte Fritz Zschau hinter sich. Er war 1860 in Dresden geboren worden und zog 1890 mit seiner Familie nach Wehr, um bei Neflin und Rupp als Musterzeichner für Möbelstoffe zu arbeiten. 1899 erfolgte ein Intermezzo in Säckingen, doch er kehrte 1903 nach Wehr zurück und wurde 1906 eingebürgert.

Manche Meisterfamilien waren verwandt

Natürlich gab es zwischen den Meisterfamilien auch verwandtschaftliche Bande. Als Beispiel sei der Webermeister Otto Fricker genannt. Er und seine drei Brüder Emil, Karl August und Hermann waren Söhne des Schreinermeisters August Fricker und wurden Weber in der MBB. Sie trugen zur Unterscheidung von den vielen anderen Fricker-Familien den Übernamen „s´Obmers“. Otto heiratete Albertine Rohrhurst, eine Tochter seines Meisterkollegen Max Rohrhurst. Man könnte die Liste weiterführen.