Heute klingt das ein wenig befremdlich. „Gastarbeiter“ kamen doch erst Ende der 1950er Jahre aus Italien nach Wehr. Aber Melanie Braun wusste, wovon sie sprach. Immerhin war ihr Großvater Johann Pechstein nicht nur ein Oberfranke. Er zählte darüber hinaus 1885 zu den fünf oberfränkischen Gründungsvätern des TV Wehr.

Ein Blick zurück bestätigt Melanie Brauns Aussage. Seit 1883 siedelten sich etwa 100 arbeitsfähige Personen aus dem oberfränkischen Textilrevier zwischen Naila, Helmbrechts und Münchberg in Wehr und seit 1886 auch in Brennet an. Etliche kamen mit ihrer Familie. Insgesamt werden es fast 300 Menschen gewesen sein.

In Wehr arbeiteten sie für die Buntweberei F.A. Baumgartner & Cie., in Brennet für die Mechanische Buntweberei Brennet. Wie auf dem Hotzenwald, so hatte auch in Oberfranken der Siegeszug des mechanischen Webstuhls zum Niedergang der alten Hausweberei geführt. Auf der Flucht vor Hunger und Not fanden die „Bayern“ im fernen Wehratal Arbeit und Brot.

Die ersten Oberfranken treffen ein

Aus „Anträgen auf Übernahme in den badischen Staatsverband“ im Staatsarchiv Freiburg geht hervor, dass der Weber Christoph Oelschlegel mit Frau und Kindern 1883 in Wehr eintraf. Es folgte Heinrich Höhns Familie mit dem minderjährigen Karl Feulner im April 1884. Der Spulermeister Georg Seifert kam mit Anhang im Juli, Georg Burger im August 1884 und Christoph Melzer ebenfalls mit Familie im Oktober 1885. In Brennet trafen mit dem Webmeister Johann Zahn und dem Weber Conrad Seiferth am 15. April 1886 die ersten Oberfranken ein. Die MBB hatte sie durch eine Werbekampagne im Raum um Münchberg gewonnen. In den Folgejahren sollten zahlreiche weitere Arbeitskräfte von dort zuwandern.

Ein Blick in das Gründungprotokoll des TV Wehr vom 7. August 1885 beweist, dass schon 1883/84 weit mehr „Bayern“ als die oben erwähnten in Wehr Arbeit gefunden hatten. Nicht jeder stellte später einen Antrag auf „Übernahme in den badische Staatsverband“. Manch einer zog weiter und wechselten vielleicht auch in andere, besser bezahlte Industriezweige.

Im Gründungsdokument des TV sind folgende „Fabrikweber“ aufgezählt: Hugo Martin Ackermann als Vorstand, Thomas Ackermann als Cassier, Fritz Weber als Schriftführer, Nikolaus Pförtsch als Zeugwart und Melanie Brauns Großvater Johann Pechstein als Turnwart. Das Motiv zur Einrichtung eines Turnvereins war klar. Die Genannten hatten, wie sie zu Protokoll gaben, schon „früher als Turner gewirkt“. In der Tat waren in Oberfranken aufgrund der geografischen Nähe zu den Turnerhochburgen Thüringens und Sachsens bereits in den 1850er und 1860er Jahren Turnvereine gegründet worden.

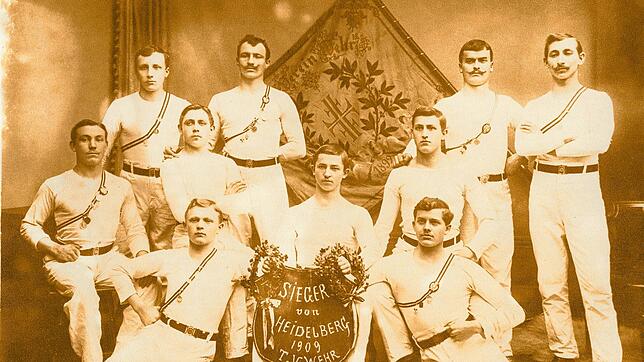

Der anfangs rein oberfränkische TV Wehr entwickelte sich prächtig. Etwa einen Monat nach Gründung waren die Statuten behördlich genehmigt worden. Als Vereinslokal hatte man den „Hirschen“ des Wirts Peter Brugger in der Öflinger Straße ausgewählt. Er besaß einen „großen Saal“ für die Turnstunden. Mit Hermann Frommherz wurde am 20.12.1885 der erste Badener aufgenommen. Am 1. Juni 1887 wurde der TV Wehr Mitglied im Markgräfler Turngau. Als schließlich am 9. Oktober 1887 die jungen Fabrikanten Friedrich Rupp und Karl Lenz Turner wurden, war der gesellschaftliche Durchbruch geschafft.

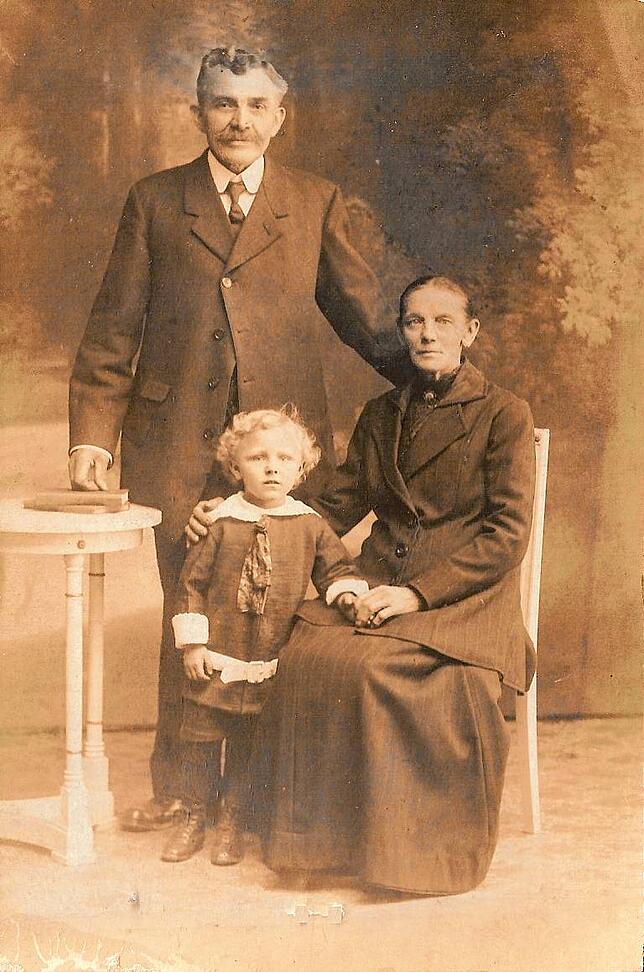

1889 legte Vorstand Ackermann sein Amt nieder. Der Webmeister verließ Wehr, während ein Teil seiner Familie blieb. Johann Pechstein sprang für ihn ein, trat aber 1891 zurück. 1887 hatte er die aus Tuttlingen zugezogene Fabrikarbeiterin Regine Vogler geheiratet. Seine stetig wachsende Familie ließ ihm keine Zeit mehr für die Vorstandsarbeit.

Auch der TV Wehr wuchs. Ur-Wehrer, zugezogene Arbeiter und Angestellte aus allen Teilen Deutschlands prägten nun das Geschehen. Eine rein oberfränkische Gründung wurde zum sozialen Schmelztiegel während der Industrialisierung Wehrs. Eine beachtliche und einzigartige Integrations-Leistung der damaligen „Gastarbeiter“ aus dem Nordosten Bayerns. Natürlich war Melanie Braun als Enkelin des Gründervaters Pechstein im TV Wehr aktiv. War der Verein einst eine reine Jungen- und Männersache gewesen, so öffnet er sich in den 1920er Jahren auch für Mädchen und Frauen. Ein weiterer Beweis für die große Integrationskraft der einst oberfränkischen Gründung. Sie ist bis heute ungebrochen.