Im Laufe der Industrialisierung zogen viele Hotzenwälder hinunter ins Wehratal. Noch heute spricht man von „Abegrutschte“. Die meisten von ihnen waren in der mechanischen Buntweberei tätig. Im Jahr 1900 war sie mit Abstand der größte Arbeitgeber und zählte in Brennet 366 sowie in Wehr 595 Beschäftigte. Damals hatte Wehr fast 3500 Einwohner, davon über 500 Schulkinder. 50 Arbeiterwohnungen in Öflingen und 74 in Wehr boten den Anreiz, für die MBB zu arbeiten. Wohnungen waren ein rares Gut.

Im Vergleich dazu steckten Firmen wie Neflin & Rupp oder die Papierfabrik Lenz noch in den Kinderschuhen. Um 1900 besaß die spätere Wehra AG nicht einmal 100 Arbeitsplätze. Erst mit Beginn der Teppichproduktion 1907/08 stieg die Beschäftigtenzahl auf 150. In der Papierfabrik sah es ähnlich aus. Trotzdem spielten die evangelischen Fabrikanten Lenz und Rupp eine wichtige Rolle bei der Integration ihrer zugezogenen Glaubensgenossen. Friedrich Rupp und Carl Lenz hatten ihr Gewicht als Unternehmer in die Waagschale geworfen und dafür gesorgt, dass am 18. Oktober 1891 im Gewann Ackerrain die im neugotischen Stil gehaltene Kirche der „Evangelischen“ eingeweiht wurde.

Nicht nur die oberfränkischen „Bayern“, nach denen man die „Bayerhäuser“ nannte, sondern auch viele Wiesentäler, deren Zuwanderung fast vergessen ist, fanden in der evangelischen Kirche ihren religiösen Anker. Wiesentäler Namen wie Diewald oder Kleißler stehen noch heute im Telefonbuch. Passionierte Wanderer wissen zudem, dass oberhalb der Wehraschlucht Richtung Hornberg der Kleißlerstein steht. Das Denkmal wurde für den am 23. Mai 1953 während einer Dienstreise in Bremen verstorbenen Prokuristen der Wehra AG, Wilhelm Kleißler, an seinem Lieblingsort errichtet. Dass ihm solche Ehre zuteil ward, ist auch das Resultat der guten Integration seiner Familie.

Fridolin Kleißler und seine Ehefrau Anna Maria, geb. Klemm, stammten aus Gresgen im Wiesental. Fridolin kam dort 1856 als Sohn eines Müllers zur Welt, erlernte jedoch das Schneiderhandwerk. 1882 fand seine Hochzeit in Gresgen statt, wo auch die erste Tochter Frieda geboren wurde. Im August 1883 wagte der Schneidermeister den Sprung nach Wehr, um in der Hauptstraße Nr. 36 eine Werkstatt zu eröffnen.

Die Bevölkerung wuchs, das Geschäft versprach Erfolg – zumal das junge evangelische Netzwerk Starthilfe bot. Wohnung und Atelier hatte Kleißler in einem Haus, das dem Kirchenvorstand Carl Lenz gehörte und 1952 abgerissen wurde. Der Fabrikant griff seinem Glaubensbruder kräftig unter die Arme. 1937 schrieb Anna Maria Kleißler in ihrem Lebensbericht: „Ich bin der Familie Lenz sehr dankbar für die Liebe und Güte, die sie uns in den vielen Jahren zuteil werden ließ.“

Das Geschäft wuchs, ebenso die Familie Kleißler. 1884 kam Emil auf die Welt. Bis 1898 folgten Fritz, Lina, Wilhelm, Karl, Maria und Otto. Alle wurden sie in der evangelischen Kirche getauft und konfirmiert, einige von ihnen auch getraut. Um drei Beispiele zu nennen: Frieda wurde Ehefrau des aus Schopfheim zugezogenen Schlossermeisters Albert Gräßlin. Lina heiratete in die künstlerisch begabte Familie Krotzinger ein und Wilhelm ehelichte Margarethe Zschau, die Tochter des aus Dresden zugezogenen Designers Fritz Zschau, Leiter des Teppichateliers der Wehra AG.

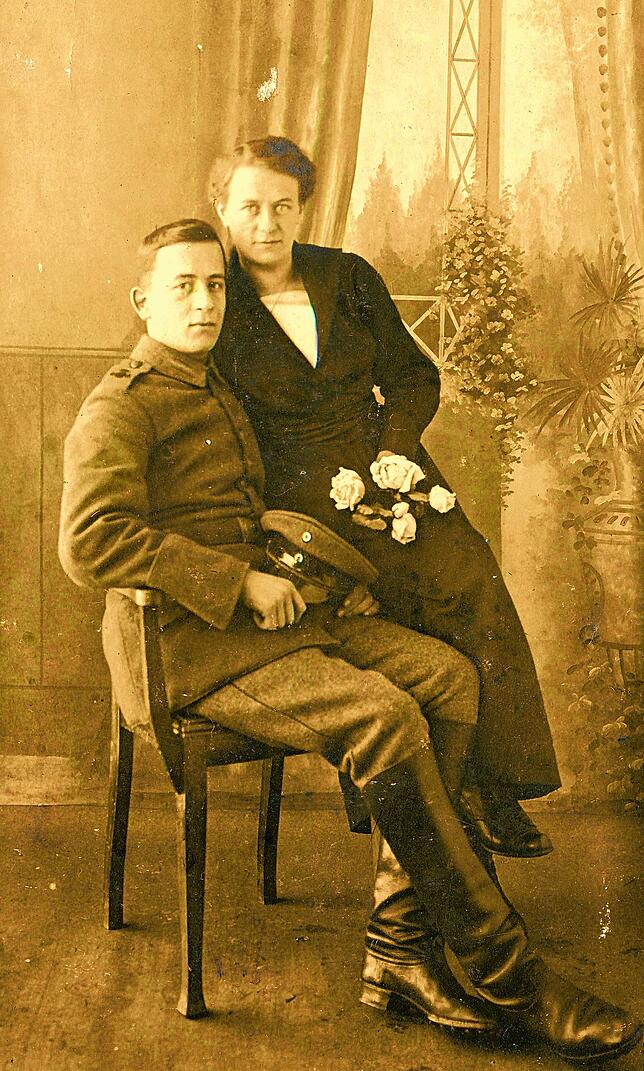

Meister Fridolin Kleißler bildete nicht nur 45 Lehrlinge aus, sondern fand im „Liederkranz“, im Turnverein und als aktiver Feuerwehrmann rasch Anschluss. Seine Söhne taten es ihm nach. Nachdem der beliebte Fritz am 10.11.1914 in Belgien gefallen war, ließen der Turnverein und die Feuerwehr Trauer-Anzeigen drucken. Otto überlebte den Krieg, während Emil bereits vor Kriegsbeginn in die USA ausgewandert war. Der oben erwähnte Wilhelm, an den der Kleißlerstein erinnert, blieb ebenfalls unversehrt. 1906 hatte ihm Fritz Rupp die Chance einer Kaufmannslehre geboten. Wilhelm ergriff sie beherzt. Er war so tüchtig, dass man ihn 1912 zur weiteren Ausbildung nach England schickte – zu seinem Glück. 1914 wurde er interniert, der Krieg blieb ihm erspart. 1922 kehrte er in die zur Wehra AG umfirmierte Firma zurück. Er stieg 1935 zum Prokuristen auf.

Otto und Wilhelm Kleißler waren tragende Säulen des Wehrer Vereinslebens, Otto als Vorsitzender des „Liederkranz“, Wilhelm vor allem als Protagonist beim Schwarzwaldverein. Vater Fridolin Kleißler wurde 1936 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen, die Mutter folgte 1940. „Wir zogen nach Wehr, wo wir eine liebe und gute Heimat fanden“, steht am Ende des Lebensberichts der Anna Maria Kleißler. Dem ist nichts hinzuzufügen.