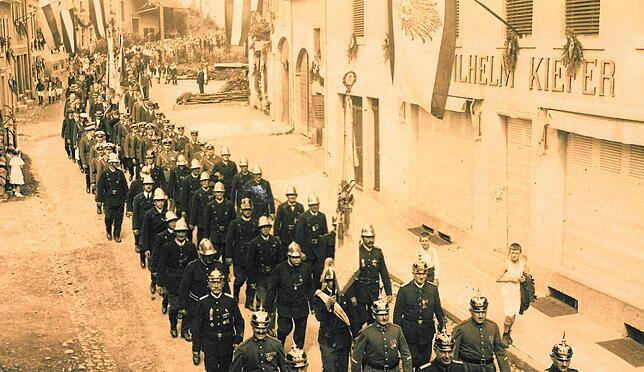

Würde man den Färber Anton Dempfle oder den Kaufmann Wilhelm Kiefer (wie den legendären Captain Kirk vom „Raumschiff Enterprise“) aus dem Jahr 1897 in die heutige Kirchstraße beamen, kämen sie sich wie auf einem fremden Stern vor. Sie würden nach ihren Häusern suchen – vergeblich! Aus einem einfachen Grund: Diese gibt es – wie andere Häuser der Kirchstraße auch – schon lang nicht mehr. Doch alte Bauakten und Fotos erzählten wenigstens einen Teil ihrer bis ins 19. Jahrhundert zurückreichenden Geschichte.

Anton Dempfle war der letzte Wehrer Färber aus vorindustrieller Zeit. Er färbte und bedruckte hauptsächlich Leinenstoffe von Wehrer Handwebern. 1859 gab es hier noch elf von ihnen. Aus diesen Geweben stellte unter anderem der 1876 zum Bürgermeister gewählte Franz Ehinger Bettzeug her. Ehinger besaß ein Textilgeschäft und eine Bleiche am oberen Gewerbekanal. 1871 verkaufte er sie an die Gründerväter der Wehra AG, Wilhelm Neflin und Karl Friedrich Rupp. 16 Jahre später stand Dempfle vor dem Aus. Als die MBB 1887 ihre Blaufärberei in Brennet eröffnete, sprach „der Vorarbeit von Dempfle in Wehr zweimal vor“, wie MBB-Chef Hipp am 5.6.1887 schrieb. Die alte Färberei bot keine Perspektive mehr.

Dempfle teilte sich mit dem Glasermeister Andreas Henke, der seit 1891 in der Kirchstraße sein Handwerk betrieb, ein Bauernhaus. Von ihm gibt es noch ein Foto. Es lag am Feuerwuhr, das älteren Wehrern noch ein Begriff ist. Das circa 50 bis 80 Zentimeter tiefe Wuhr querte bis zum Bau der Talstraße in den 1970er Jahren die Kirchstraße am Gasthaus „Ochsen“ und war ein kleiner Gewerbekanal. Henke bewohnte die obere Hälfte des Hauses, Dempfle die untere. Aber Dempfles „Waschhaus mit Balkenkeller“ lag im direkt am Wuhr. Weiter unten befand sich die „Warmhänge“, das heißt der Trockenturm und im Ökonomietrakt an der Kirchstraße die eigentliche Färberei.

Streitereien

Weil durch den Boom der Textilindustrie ein gewaltiger Wohnungsmangel herrschte, baute Dempfle 1897 seine Färberwerkstatt, die er aufgegeben hatte, zur Mietwohnung um. Es gab Streit mit Henke, dem ein Teil des Ökonomieanbaus gehörte. Das Bezirksamt Schopfheim hatte verfügt, dass der davor gelegene Misthaufen sowie die Jauchegrube aus hygienischen Gründen zu beseitigen seien, und zwar vom Glasermeister. Das alte Bauerndorf wandelte sich rasant zum Industrieort mit Dorfverschönerung. Schließlich einigten sich die Streithähne. Allerdings genoss Dempfle die Mieteinahmen nur noch kurze Zeit. Er starb um 1900. Sein Besitz wurde 1904 von den Erben versteigert.

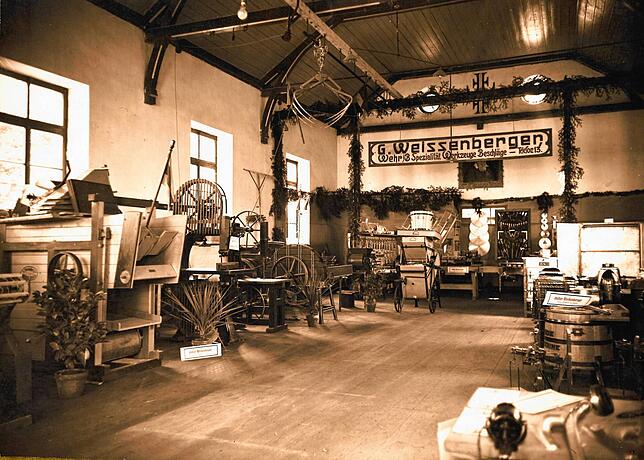

Henke hielt seine Glaserei noch mindestens bis zum Ersten Weltkrieg. In den 1920er Jahren tauchte jedoch der Kaufmann Gustav Weissenberger als Besitzer des Hauses auf. Er erwarb 1911 das in der Hauptstraße gelegene Geschäft des Johannes Baptist Trefzger und etablierte dort einen schwunghaften Handel mit Eisenwaren und Kohlen. Nach dem Ersten Weltkrieg erweiterte er das Angebot um landwirtschaftliche Geräte und Maschinen. Die hierfür benötigte Reparaturwerkstatt richtete er im Haus Dempfle/Henke ein. 1938/39 brach Weissenberger es ab und baute stattdessen eine Lagerhalle. Heute erinnert nichts mehr an die alte Bebauung.

Zwei Häuser unterhalb stellte der Kaufmann Wilhelm Kiefer 1897 einen Bauantrag. Er wollte, wie er dem „wohllöblichen Bürgermeisteramte“ schrieb, das von „Ludwig Kumle erworbene Wohnhaus“ in ein Kaufhaus umbauen. Der 2001 gestorbene Maler Erich Felber beschrieb den Händler als ein „energisches Männle“. Diese Energie bekam Kiefers Nachbar, der Blechner Friedrich Gigi, zu spüren. Er sollte etwas Boden für Kiefers „Außenabort mit Laube“ hinter dem Haus abgeben. Von den Verhandlungen war Gigi so genervt, dass er das Bürgermeisteramt um Hilfe bat.

Kiefers Kaufhaus hielt eine bunte Warenpalette bereit. „Rechts vom Eingang waren die Lebensmittel, links die anderen Waren“, erinnert sich die im „Ochsen“ aufgewachsene Anneliese Leber. „Und im Tresen war ein Behälter mit Salz.“ Hier gab es alles, was das Wehrer Herz um 1900 begehrte: Messmers Kaffee für 2,50 Mark pro Pfund, Oberhemden für Knaben zur Kommunion, für Mädchen Unterröcke mit Stickerei, Korsetts, Kinderwagen, Klee- und Grassamen, Walz-Seife, Cognac von Peters Köln zu 1,75 Mark die Flasche, Geschirr, Töpfe, Friedrichsthaler Sensen, Einmachgläser, Handkoffer für Rekruten, Wagenfett, Fliegenfänger und Winterpantoffeln. Nur die Bauakten und einige Fotos sind von dieser Zeit geblieben. Kiefers Kaufhaus wurde beim Neubau der Sparkasse zu Beginn der 1980er Jahre dem Erdboden gleichgemacht.