Seit den mittelalterlichen Anfängen der Marienwallfahrt gibt es eine enge Beziehung zwischen Todtmoos und Wehr. In früheren Zeiten wird fast jeder Bewohner Wehrs wenigstens einmal im Leben vor dem Gnadenbild der Muttergottes gebetet haben. Die Wege hinauf zur Wallfahrtskirche führten über die Höhen entlang der Wehraschlucht. Bevorzugter Zugang aber war der Fußweg über die Mettlenhöfe.

Kein vernünftiger Mensch wäre damals auf die Idee gekommen, durch die unheimliche Schlucht zum Gnadenbild zu pilgern. Nur die Scheitholzflößer, die auf der Wehra Holzscheite aus dem Ehwald und dem Todtmooser Freiwald mühsam nach Wehr zum Eisenwerk bugsierten, wagten sich an diesen schaurigen Ort. Ihre Arbeit war höchst gefährlich. Die zerklüftete Schlucht war voller umgestürzter Bäume und Gestrüpp. Wenn in Todtmoos ein Platzregen niederging, herrschte unten Lebensgefahr. Dann schwoll die Wehra an und riss alles mit sich, was im Wege stand.

Der Holzreichtum im oberen Ehwald und im Freiwald brachte die für Wehr und Todtmoos zuständigen Forstverwaltungen von Säckingen und St. Blasien 1835 auf die Idee, einen Weg durch die Schlucht zur Holzabfuhr zu bauen. Weil das etwa 50.000 Gulden kosten sollte, tat sich zunächst im badischen Innenministerium nicht viel. Nachdem jedoch der Winter 1846/47 brutal gewesen war und die 1847 folgende Missernte zu großer Not führte, hatten die Forstverwaltungen ein neues Argument: Hungernde Todtmooser und Wehrer könnten im Straßenbau beschäftigt werden.

Das Argument der Arbeitsbeschaffung als Mittel sozialer Befriedung zog. In Baden braute sich nämlich die 48er Revolution zusammen. Daher wurde im August 1847 der Bau angeordnet. Allerdings erwies sich das Terrain als so schwierig, dass italienische Facharbeiter ranmussten.

Vor allem bei der Sprengung der Mettlenfelsen sowie bei mehreren Durchbrüchen gab es Probleme. Um teure Sprengungen zu vermeiden, baute man stellenweise in das Bett der Wehra hinein. Das war ein Fehler. 1849 war zwar ein Teil befahrbar, aber ein Hochwasser riss Lücken in die zu tief liegende Straße. Also wurde unter der Leitung von Oberförster Otto Gerwig (Vater des berühmten Straßenbauers Robert Gerwig) die Straße höher gelegt und 1852 endlich freigegeben.

Die Kalkulation der Forstverwaltung erwies sich als goldrichtig. Die Forstbezirke Säckingen und St. Blasien schlugen im Einzugsgebiet der Wehratalstraße jährlich zirka 10.000 Festmeter Holz. Der Reingewinn betrug in guten Jahren bis zu 200.000 Mark. Doch die Straße war für die Holzfuhrwerke zu schmal, sodass ständig nachgebessert wurde. Inzwischen hatte ja auch der normale Verkehr zugenommen. Seit 1865 sorgte der Todtmooser Keßler mit einem offenen Vierradwagen (im Winter ein Hornschlitten) einmal täglich für den Postverkehr zwischen Todtmoos und Wehr. Um 5.15 morgens fuhr er los und kehrte gegen 7.45 wieder zurück. Mitte der 1870er Jahre setzte er einen geschlossenen Zweispänner ein. Als Folge des verheerenden Hochwassers von 1882, das alle Brücken bis Brennet wegriss, wurde die Steinerne Brücke sowie etwas oberhalb von ihr ein Tunnel gebaut.

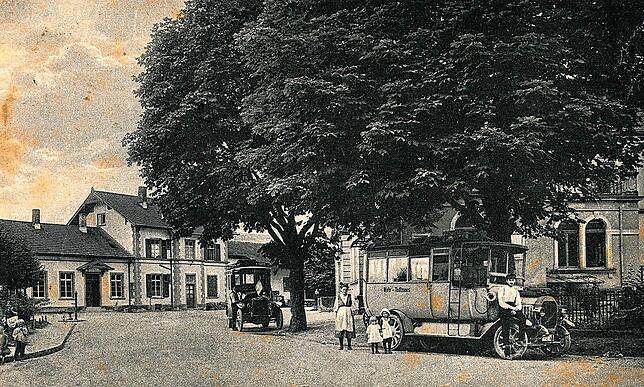

Mit der Eröffnung der Wehratalbahn 1890 rückte der junge Kurort Todtmoos auf 18 Kilometer an das Bahnnetz heran. Der Personen- und Güterverkehr nahm deshalb rapide zu. Die Wehrer Postillione Kramer („de alde Kramer“) und der „Sternejuli“ brachten die Kurgäste vom Bahnhof zu den Todtmooser Sanatorien. Schließlich stieg 1902 der Wirt des „Hirschen“ in Todtmoos-Au, Gottfried Zumkeller, in das Fuhrgeschäft ein und brachte es zur Blüte. Er setzte durch, dass die Straße im Juni 1912 für den „kursmäßigen Autoverkehr“ freigegeben wurde. Zumkeller baute einen Fuhrpark aus sieben Omnibussen, drei Taxis und zwei Lastwagen auf. 1921 wurde ein Teil, 1923 schließlich die gesamte Firma von der Reichspost übernommen.

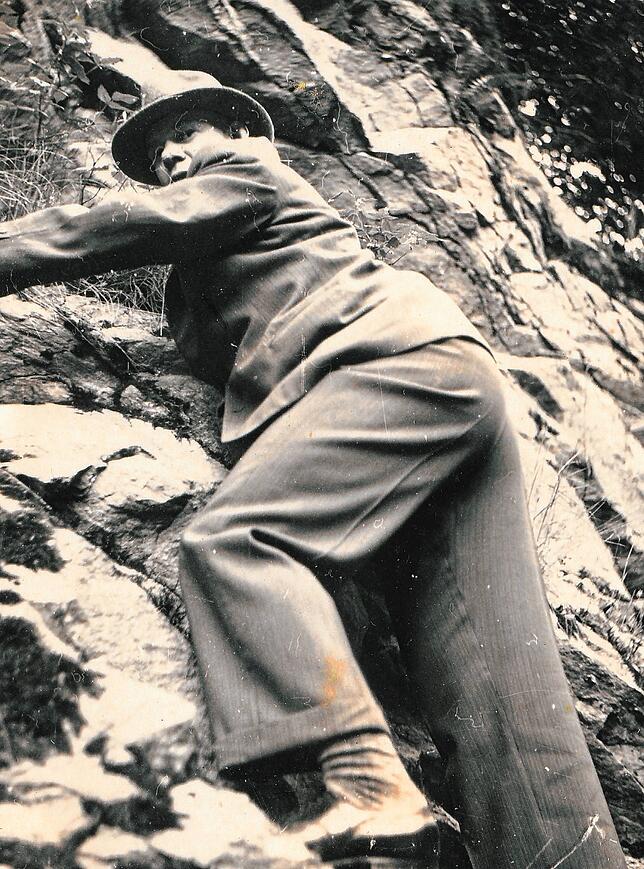

Inzwischen hatte sich der Blick auf die Landschaft radikal geändert. Die gefährliche und bis ins 19. Jahrhundert gemiedene Schlucht mit dem „Hirschsprung“, dem „Wildenstein“, dem „Kaiserfelsen“ und dem „Amboss“ wurde nun als „wild-romantisch“ empfunden und zur touristischen Attraktion. Man begriff sie als „Geschenk einer mehr als gütigen Mutter Natur an die schönheitsdurstige Menschheit“ (Rudolf Jordan). Kein Wunder, dass seither in vielen Wehrer Familienalben Fotos von Ausflügen in die Wehraschlucht zum Standard gehören. Schade nur, dass mit der Modernisierung der Straße in den 1970er Jahren und der Beseitigung des Tunnels bei der Steinernen Brücke sowie dem Bau des Stausees ein Teil ihres Charmes für immer verlorenging.