Ein vormals wohlhabender Konstanzer Leserbriefschreiber bringt es am 21. September 1923 in der Deutschen Bodensee-Zeitung auf den Punkt: „Mit meinem und meiner Frau ganzem Vermögen könnte ich heute, selbst wenn ich es noch hätte, noch nicht einmal ein Brötchen kaufen.“

Im Sommer 1922 wurde es kritisch

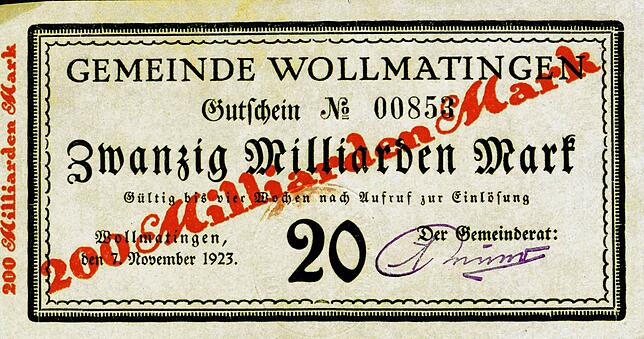

Drastischer kann man die Auswirkungen der Hyperinflation kaum beschreiben, die seit Sommer 1922 angesichts von Papiergeldmangel mit der Ausgabe von kommunalen Großnotgeldscheinen auf ihren Höhepunkt zusteuerte. Im Spätherbst 1923 mündete sie in einer vollkommenen Geldentwertung. Dies hatte weitreichende wirtschaftliche und soziale Folgen, auch am Bodensee und speziell an der deutsch-schweizerischen Grenze.

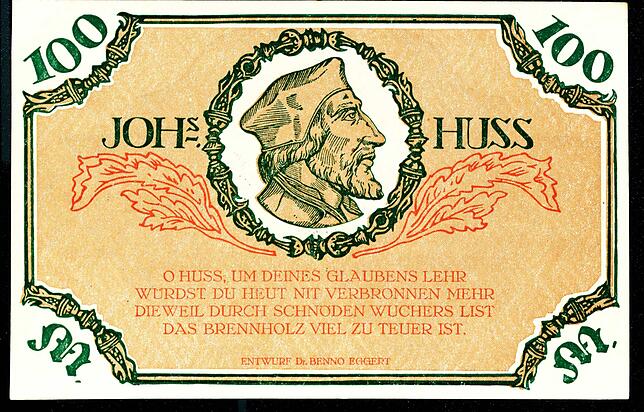

Die Stadt Konstanz hatte ebenso wie die Nachbarstädte Radolfzell, Singen, Stockach und Überlingen wegen des reichsweiten Mangels an Zahlungsmitteln seit Ende des Ersten Weltkriegs damit begonnen, Notgeldscheine auszugeben. Auf ihnen waren in nicht wenigen Fällen bissige Sinnsprüche wegen der drastisch gestiegenen Preise zu lesen.

Etwa auf dem Konstanzer 100-Mark-Schein mit dem Porträt des auf dem Konzil 1415 verbrannten Reformators Jan Hus: „O Huss, um deines Glaubens Lehr, würdst du heut nit verbronnen mehr, dieweil durch schnöden Wuchers List, das Brennholz viel zu teuer ist.“

Warum hatte sich die Inflation überhaupt so dramatisch entwickelt, und welche Folgen hatte sie für Konstanz? Hauptursache war die Finanzierung des verlorenen Ersten Weltkriegs durch die Notenpresse der Reichsbank. Dazu kam die Unwilligkeit diverser Reichsregierungen der jungen Weimarer Republik zur schmerzhaften Begrenzung von Defiziten.

Die große Flucht aus der Mark

Gleichzeitig mied man eine Politik der wirtschaftlichen und fiskalischen Stabilisierung, die sowohl große Arbeitslosigkeit als auch den Abbau von Sozialleistungen bedeutet hätte. Kurzum: Bedingt durch eine lockere Finanzpolitik setzte schon bald nach 1918 eine Flucht aus der Mark ein.

Deren Wert verfiel ab Sommer 1922 schließlich rasend schnell, und zwar mit bis zu 50 Prozent pro Monat. Ein Kilogramm Brot kostete schließlich Mitte November 1923 100 Milliarden Mark. Die Geldentwertung hatte gravierende soziale Folgen: Die Menschen verarmten, und zwar flächendeckend und durch alle sozialen Schichten hindurch.

Insofern war das unter den Gegenwert eines Brötchens geschrumpfte Vermögen des zitierten Leserbriefschreibers kein Einzelfall. Die Inflation galoppierte. Die Staatsanwaltschaft in Konstanz ging zwar gegen „Preistreiber, Wucherer und Schieber“ mittels einer eigens gebildeten Wucherabteilung vor, doch insgesamt mit eher bescheidenem Erfolg.

Alle Welt flüchtete in Sachwerte und mied Papiergeld. Chronischer Warenmangel war die Folge, und das bei einem immensem Überhang an Kaufkraft. Die gestörte Warenversorgung führte zu Hamsterkäufen der Stadtbevölkerung im ländlichen Umfeld von Bodanrück und Höri. Viele Bauern verkauften nämlich unter der Hand zu deutlich höheren Preisen als sie es etwa auf den Märkten tun konnten, wo Preiskontrolle herrschte.

Viele waren aufs Betteln angewiesen

Die Masse der Konstanzer Bevölkerung litt erheblich unter der Inflation. Eine neue Armut machte sich breit. Wer nach 1914 als „guter Patriot“ sein Vermögen in Kriegsanleihen des Deutschen Reiches investiert oder gar Gold zur Kriegsfinanzierung gegeben hatte, hielt nach Kriegsende nur noch wertloses Papier in Händen.

Neben diesen neuen Armen gab es aber auch die vielen Sozialrentner, also die Bezieher von Alters-, Invaliden-, Witwen- und Waisenrenten. Die niederen Renten zwangen viele gar zu Bettelei, was vor allem Schwerkriegsinvalide („Kriegskrüppel“) gedemütigt haben muss.

Auch Immobilienbesitzer litten, denn die Einnahmen aus Mieten gingen real aufgrund einer staatlicherseits verhängten Mietpreisbindung stark zurück. Im Gegenzug hatten Hausbesitzer die Chance, das inflationäre Papiergeld zur Tilgung der Hypotheken zu nutzen, was freilich ihre Einnahmenseite nicht verbesserte.

Hunderte Menschen kamen zu den Schweizerspeisungen

Ganz besonders waren Arbeitslose und Kinder von der Geldentwertung betroffen. Die Arbeitslosigkeit traf rund ein Viertel der hiesigen Familien, die von der erst 1918 eingeführten Erwerbslosenunterstützung ein kärgliches Leben fristen mussten. Viele Konstanzer Kinder waren daher zu Beginn der 1920er-Jahre unterernährt.

In dieser Situation wurden ab März 1923 für Inflationsopfer – ob jung oder alt – von Kreuzlingen aus Schweizerspeisungen organisiert, oftmals durchgeführt im Konzilgebäude. 831 Personen wurden in zwei Schichten 100 Tage lang verpflegt. Eine zweite Speisung begann im November desselben Jahres. Rund 1400 Personen nahmen daran teil. Das Massenelend hatte seinen Höhepunkt erreicht.

Die Thurgauer Bevölkerung profitierte dagegen erheblich von der Inflation in Deutschland und kaufte verstärkt in Konstanz ein. Sie erwarb dank eines harten Franken in Konstanz, der „heimlichen Hauptstadt des Thurgaus“, die ohnehin bereits knappen Waren zu Schleuderpreisen und führte sie in die Schweiz aus.

Und die Gäste konsumierten Speisen und Getränke in der Stadt, die sich viele Einheimische schon lange nicht mehr leisten konnten. Zeitzeugen sprachen rückblickend von arrogantem Auftreten vieler Schweizer; die Konstanzer Bevölkerung nahm außerdem einen massiven Werttransfer in Richtung Süden wahr, der den Preisauftrieb in der Stadt zusätzlich beschleunigte.

Im Spätjahr 1923 endete schließlich die Inflation: Jeweils 4,2 Billionen Mark wurden zu 4,2 neuen Rentenmark, die wiederum genau einem amerikanischen Dollar entsprachen. Das städtische Notgeld war wertlos geworden; es handelte sich um die unvorstellbare Summe von rund 50 Billiarden Papiermark, immerhin eine Zahl mit 16 Nullen.

Stadt machte ihren Schnitt

Die Stadt fuhr freilich mit der Hyperinflation in finanzieller Hinsicht nicht schlecht, denn sie hatte sich eines Großteils ihrer Schulden entledigt. Musste sie vor 1914 rund 30 Prozent des Haushalts für den Schuldendienst bereitstellen, so sank diese Zahl auf rund zwei Prozent – und zwar nur aufgrund der weiterhin zu bedienenden Anleihen in Franken.

Da gleichzeitig neue, zudem hoch verzinste Kredite kaum erhältlich waren, entschloss sich die Kommune zur Stärkung der Einnahmeseite. Die Gas-, Wasser- und Stromkundschaft sah sich mit massiv steigenden Kosten konfrontiert. Die Stadt Konstanz war hingegen nach der Hyperinflation fast schuldenfrei.

Und das städtische Notgeld? Es wurde eingesammelt und kistenweise im Gaswerk verbrannt, rund eine halbe Tonne Papiergeld. Als thermische Verwertung der materiellen Überreste der Inflation würde man das heute wohl bezeichnen. Andere Folgen der Geldentwertung wie etwa eine zunehmende politische Radikalisierung ließen sich hingegen nicht so einfach beseitigen.