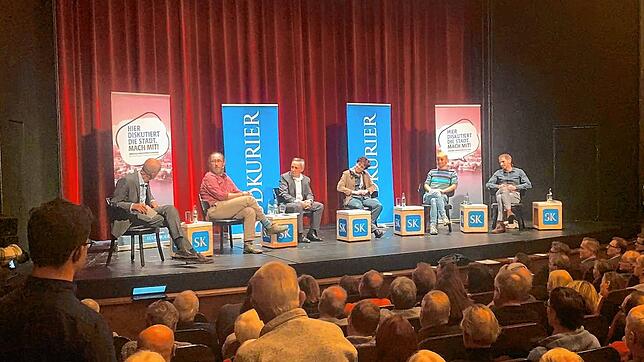

Das Stadttheater Konstanz war am Dienstagabend, 12. Dezember, als der SÜDKURIER zum neuen Stadtgespräch-Format einlud, gut besucht. Eine bunte Runde hatte sich vor zahlreichen Abonnentinnen und Abonnenten sowie weiteren Gästen zusammen gefunden, um über die wohl größte Aufgabe zu sprechen, die Konstanz in den nächsten Jahren bewältigen muss: Wie schaffen wir den Klimaschutz?

Im Gespräch mit ausgewiesenen Fachleuten aus Konstanz führte Jörg-Peter Rau, SÜDKURIER-Redaktionsleiter, durch den Abend. Mit dabei waren Gordon Appel, Leiter Energiedienstleistungen bei den Stadtwerken, Dr. Philipp Baumgartner, Leiter des neuen Amtes für Klimaschutz bei der Stadt Konstanz, Niklas Becker von Fridays for Future, Prof Dr. Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee, und Prof. Dr. Maike Sippel, HTWG-Professorin mit Fachgebiet Nachhaltige Ökonomie. Dabei gab es durchaus spannende Erkenntnisse – und auch Lösungsansätze.

1. Mobilität und Energie müssen sich ändern – und das wird teuer

Wie Gordon Appel gleich zu Beginn feststellte, sei Technik sowohl bei den Themen Energie und Mobilität immer nur Hilfsmittel. Zwar sei etwa der Aufbau von Wärmenetzen, gespeist aus erneuerbaren Energien, und der Aufbau einer weitestgehend elektrifizierten Mobilität, gerade im Individualverkehr, quasi alternativlos. Andererseits ist laut Appel auch klar: „Wir müssen die Hälfte des Individualverkehrs versuchen zu vermeiden und nicht nur mit E-Autos zu ersetzen. Die Mobilität muss sich verändern.“

Klar ist auch, dass dieser Wandel teuer wird. Denn: „Die Umstellung auf erneuerbare Wärmenetze kostet erst einmal viel Geld“, so der Experte. Die Stadtwerke gehen von mindestens einer halben Milliarde Euro aus. Das sei eine große Herausforderung, sowohl auf finanzieller als auch technischer Seite. Ob die Stadtwerke sie überhaupt allein stemmen können, bleibt erst einmal offen.

2. Politische Verbindlichkeit

Claudius Marx seinerseits führte an, dass „Unternehmen eigentlich gewillt“ seien, beim Thema Klimaschutz voran zu gehen. Dafür nötig sei aber vor allem Sicherheit in Form von politischer Verbindlichkeit. Als Beispiele traten in der Runde das endgültige Aus für Verbrenner, die wieder aufkeimende Diskussion um den Atomausstieg oder auch undurchsichtige Förderprogramme auf. Nicht überall sei Klarheit geschaffen worden, dabei würden diese Rahmenbedingungen für die kommenden Jahrzehnte beschlossen.

„Die Unternehmer müssen wissen, wo es hingeht“, war sich Marx sicher. „Dann hat der Unternehmer auch kein Problem mit Veränderung.“ Dasselbe treffe auch auf Handel, Gastronomie und den Dienstleistungssektor zu. Philipp Baumgartner ergänzte noch um Verwaltungen und nicht zuletzt den gewöhnlichen Bürger.

3. Autos aus der Innenstadt

Großes Thema war immer wieder auch das eigene Fahrzeug und der Streitpunkt um die autofreie Innenstadt. Philipp Baumgartner berichtete von einem Bild vom Münsterplatz als dort noch Autos verkehrten, das er vor Kurzem gesehen hatte. „Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen“, sagte er. Er glaubt, dass man sich in vielen Dingen, wie etwa bei Lebensqualität durch weniger Autoverkehr in der Innenstadt, in ein paar Jahren fragen werde: „Warum haben wir das nicht viel früher gemacht?“

Gleichermaßen sei aber die Frage zu klären, wie die Innenstadt der Zukunft weiterhin attraktiv sein könne, also auch für Handel und Gastronomie sowie die Besucher und Touristen. „Da muss auch die Anbindung an Bus, Fahrrad und so weiter stimmen.“ Das unterstützte auch Niklas Becker, der davon sprach, den Raum für genau diese Angebote auszubauen und die alternativen Mobilitätsformen zu stärken. Klar sei aber auch: Um das zu tun, benötige man Platz. Und der sei in Konstanz bekanntlich begrenzt.

Auch Claudius Marx habe „keine Zweifel daran, dass die Innenstadt der Zukunft autofrei sein wird. Die lebenswertesten Städte der Welt sind alle so.“ Die Frage sei also nicht, ob dies die Zukunft sei, sondern wie „wir da hinkommen“. Es reiche nicht, Verbote aufzustellen. Eher müssten die Fragen geklärt werden: Wo sind die Autos und wo werden sie vom Fahrer so getrennt, sodass es „nicht wehtut“. Er war sicher: „Wenn ich diese Frage nicht beantworten kann, verliere ich das Auto – und den Fahrer.“

4. Alle sind gefragt

In der Diskussion zeigte sich mehrmals die Verantwortung die Politik und Wirtschaft, aber eben auch der einzelne Bürger trägt. Durchaus unterschiedliche Meinungen vertraten dabei Claudius Marx und Martina Vogl vom Voglhaus aus dem Plenum. Marx veranschaulichte mit einem Hafermilch-Gleichnis seine Gedanken: Produzieren Hersteller Hafermilch, weil sie vom Kunden nachgefragt sind, oder gingen Hersteller voran und produzierten Hafermilch, damit sie von den Kunden nachgefragt werden konnte. Sprich: Huhn oder Ei. Was war zuerst da? Oder vielmehr: Was soll zuerst da sein? Für Martina Vogl war klar: „Das Unternehmen der Zukunft wird Treiber des Wandels sein“.

Marx vertrat mit dem Prinzip von Angebot und Nachfrage eine etwas andere Meinung. Dieses Prinzip könne laut Marx nicht nach einer Seite aufgelöst werden. So oder so zeigte es deutlich einen Punkt, der immer wieder diskutiert wurde: Wer muss etwas für den Klimaschutz tun? Politik und Wirtschaft, die mit geeigneten Rahmenbedingungen große Hebel haben, oder der individuelle Bürger, der mit seinem eigenen Verhalten zugegebenermaßen nur einen kleineren Teil beitragen kann? Am Ende war wohl allen klar: Sowohl als auch.

5. Diskurs über gemeinsamen Konsens

Eins zeigte die Anwesenheit der vielen Bürger im Stadttheater: das große Interesse am Thema. Nach der Diskussionsrunde auf der Bühne gab es rege Beteiligung an der Debatte auch aus dem Plenum. Nicht nur von Vertretern verschiedener Interessensbereiche wie Gastronomie, Wohnen und Handel, sondern auch von Bürgern ohne speziellen Hintergrund.

Die vielen Wortmeldungen zeigten die Komplexität der Klimaschutz-Aufgabe sowie die Erkenntnis, dass es jeden Bürger und jeden Lebensbereich gleichermaßen betrifft. Gordon Appel traf mit seinem Schlussstatement den Nagel auf den Kopf: „Der Abend hat gezeigt, dass gesellschaftlicher Dialog ein sehr wichtiges Element unserer Demokratie ist.“ Und genau diesen Dialog hatte die Auftakt-Veranstaltung des SÜDKURIER-Stadtgesprächs im Stadttheater möglich gemacht.