Conrad Gröber, Erzbischof von Freiburg und zuvor in Konstanz tätig, lässt sich schwer fassen. Wie ist sein Verhalten während der NS-Zeit einzuordnen? Die Interpretationen reichen vom „braunen Conrad“ bis zum „Bischof im Widerstand“, und irgendwo dazwischen lässt sich die historische Wahrheit zwar nicht finden, aber suchen.

Wer war Conrad Gröber?

Die Forschungsliteratur über ihn türmt sich auf, ein neuer Versuch „Erzbischof Conrad Gröber reloaded – Warum es sich lohnt, genauer hinzuschauen“ ist gerade erschienen und Mitautor Hans-Otto Mühleisen zu einem Vortrag nach Konstanz gekommen.

„Ich stelle mich restlos hinter das Neue Reich!“

Da sind einerseits die Vorwürfe, Gröber habe von Anfang an mit dem Regime kooperiert. Schon 1933 formulierte er in einer Rede: „Ja, ich stelle mich restlos hinter das Neue Reich!“ Und er sei auch Mitglied in der SS gewesen. Mühleisen ist um Differenzierung bemüht:

- Ja, das Zitat gebe es, aber es gehe weiter. Die Zustimmung zum NS-Staat, so Gröber, sei für ihn gebunden an die Einhaltung des Konkordates, des Staatsvertrages, den das Reich mit dem Vatikan 1933 schloss.

- Und nein, er sei nur Fördermitglied im Umkreis der SS gewesen, habe fünf Monate Beiträge gezahlt. Später sei er sogar von NS-Offiziellen aufgefordert worden, auszutreten, was er aber nicht tat. Dass er das Regime zunächst öffentlich unterstützte, ließe sich so erklären, dass er die Priester, die Kirche, die Gläubigen und allgemein die Wahrheit der christlichen Lehre schützen wollte.

Zudem sind da Gröbers Äußerungen im Konradsblatt von 1933, wo er sich entschieden gegen Euthanasie und Zwangsterilisation wendet, und Aussagen in Hirtenbriefen, die 1941 den Reichsminister für kirchliche Angelegenheiten veranlassten, in einem Brief zu schreiben, Gröber sei „ein verbissener Gegner von Staat und Partei“.

Mühleisen charakterisiert Gröbers Verhalten als durchgängigen Versuch, Kompromisse einzugehen, die aber letztlich missglückten. So wies er seine Pfarrer schon im Oktober 1933 an, „alles zu vermeiden, was als Kritik der leitenden Persönlichkeiten in Staat und Gemeinde oder der von ihnen vertretenen staatspolitischen Anschauungen ausgelegt werden könnte“.

Sinngemäß habe er seinen Priestern geraten, dass sie aus der christlichen Lehre einfach das betonen sollten, was auch den Nazis gefalle. Das klingt schwer nach Opportunismus. Denn dass er es, wie ein Zuhörer in der Diskussion nach dem Vortrag anmerkte, mit Verbrechern zu tun hatte, muss ihm ja irgendwann aufgegangen sein.

Religionsunterricht beginnt mit dem „Deutschen Gruß“

Für beide Seiten seiner Persönlichkeit lassen sich weitere unzählige Belege finden: Den schon am 19. August 1933 angeordneten Erlass, dass im Religionsunterricht der „Deutsche Gruß“ am Anfang zu stehen habe, setzte Gröber sofort um, nicht ohne aber anzuordnen, dass direkt danach die Schüler ein „Gelobt sei Jesus Christus“ zu sprechen hätten.

Doch da sind seine antijüdischen Äußerungen, so in einer Karfreitagspredigt, in der er ganz der damaligen katholischen Tradition folgte, die Juden als Gottesmörder hinzustellen: „Sie entpuppten sich immer mehr als Christi Erz- und Todfeinde, ihre Augen waren verblendet von ihrer jüdischen Weltbeherrschungsbegier… Alles Mitgefühl der Juden ist in der barbarischen Rohheit erstickt.“ Und so fort.

Wenn man bedenkt, dass Gröber in Freiburg Gertrude Luckner, die bei der Caritas arbeitete, dabei unterstützt hat, Juden bei der Ausreise zu helfen, dann wird das Bild noch komplizierter. Im Dezember 1941 erteilte er zu ihrem Schutz einen Dienstauftrag, dass sie „mit der Durchführung notwendiger Aufgaben der außerordentlichen Seelsorge“ betraut sei. Sodass die Gestapo vermutete, Luckner betreibe mit Gröber eine geheime Nachrichtenzentrale ins Ausland.

Zu welchem Fazit kommt Hans-Otto Mühleisen?

Öffentlich über Juden hetzen und ihnen „im Stillen“ helfen? Wie passt das zusammen? Historisch verbürgt: Gröber war ein charismatischer Prediger, das Münster in Freiburg meist proppenvoll, und hinten drin schrieb die Gestapo eifrig mit. Mühleisen kommt zum Fazit: „Es gab Überschneidungen mit dem NS-Regime, eine Identifizierung aber nie!“

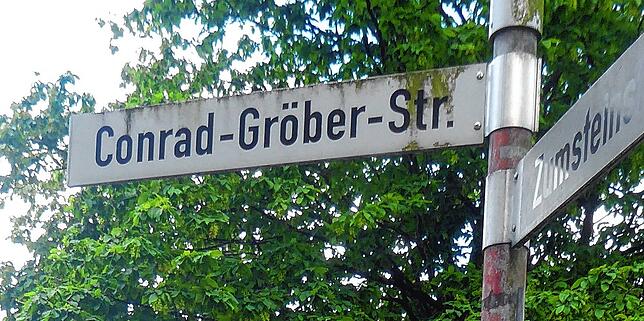

Reicht das, ihm eine Straße wegzunehmen? Freiburg hat 2019 entschieden: Der Straßenname bleibt, mit erklärendem Schild, aber die Ehrenbürgerschaft entfällt. In Meßkirch erledigte sich das Problem von selbst, da das Conrad-Gröber-Haus abgerissen wurde. Nun muss Konstanz entscheiden.

Was sagen die Anwohner zur möglichen Umbenennung?

Die Conrad-Gröber-Straße läuft parallel zur Rheinbrücke Richtung Seestraße, nur wenige Häuser stehen hier. Die Anwohner sehen das Problem eher pragmatisch. Rupert Hildenbrand in der Nummer 4 wohnt 30 Jahre dort, und er möchte nicht überall die Adresse ändern müssen, dieser Aufwand, nein.

Dem stimmt auch Edith Matern in Nummer 8 zu. Wenn sie an die ganzen Versicherungen denke, die Mitgliedschaften in Vereinen, Personalausweis, Führerschein... Das schrecke ab. Hildenbrand würde deshalb akzeptieren, wenn der Name bleibt, aber auch eine Änderung mittragen.

Cornelia Windmüller ist mit ihrer Mutter Gisela, auch Nummer 8, sogar extra zum Vortrag mitgekommen, um sich zu informieren. Die Mutter, Jahrgang 1934, aufgewachsen in Hinterpommern, hat als Kind „so halb bewusst“ die NS-Zeit miterlebt. Bei ihren Eltern zuhause habe sie eine distanzierte Haltung gegenüber dem Regime gespürt.

Ihr Vater sei dann noch spät gezwungen worden, in die Partei einzutreten. Aber dieses Sich-Nicht-Vereinnahmen-Lassen mache sie heute noch stolz. Deshalb könne sie das Verhalten Gröbers nicht akzeptieren: „Dieses Lavieren und Kooperieren, dieses Sich-Anbiedern und Anpassen!“

Alternativen für eine Umbenennung gäbe es: So finden sich hier Stolpersteine für die Familie Picard, die 1940 in die USA floh, Josef Picard bekam schon 1933 Berufsverbot. Und da ist auch noch der jüdische Dichter Jacob Picard, der 1903 sein Abitur in Konstanz ablegte.

Cornelia Windmüller hat bei der Bürgerbefragung auch einen Vorschlag gemacht, der auf die Lage am See anspielt: „Zum Trichter“. Dieser Name hätte zumindest die Chance, die nächsten 100 Jahre ohne politische Debatte zu überstehen.