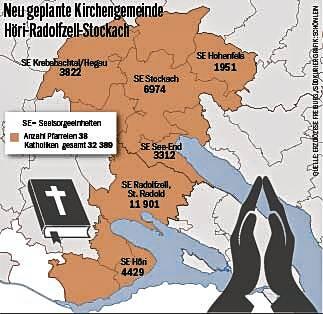

Die katholische Kirche plant in der Erzdiözese Freiburg eine Revolution. Nein, noch sollen Frauen nicht Priester werden können. Diese Entscheidung kann wohl nur Rom treffen. Doch dem überkommenen Bild von Pfarreien und den Seelsorgeeinheiten aus etwas neueren Zeiten will Erzbischof Stephan Burger mit dem Kirchenentwicklungsplan „Pastorale 2030“ ein Ende setzen. Damit läuft die Zeit der großen Pfarreien wie Münsterpfarrei in Radolfzell und St. Oswald in Stockach ab, auch die Seelsorgeeinheiten wie die auf der Höri oder das Krebsbachtal soll es nicht mehr geben. Im Plan ist die Groß-Kirchengemeinde Höri-Radolfzell-Stockach mit knapp 32.400 Katholiken. Künftig soll dieses neue Gebilde aus sechs Seelsorgeeinheiten und 38 Pfarreien nicht mehr Kirchengemeinde, sondern Pfarrei heißen, der Zweitname als Unterscheidungsmerkmal steht noch nicht fest.

Die „alten Pfarreien“ wie die Münsterpfarrei oder St. Oswald werden dann als „Gemeinden“ in der Kirchenbürokratie geführt. In Radolfzell ist Heinz Vogel der „Stadtpfarrer“. Diesen Begriff gibt es eigentlich nicht, doch er drückt ziemlich genau das aus, was Vogel ist: Der Pfarrer aller Katholiken in der Stadt Radolfzell. Wie Michael Lienhard das in Stockach ist. Es wird auch keine Rivalität zwischen diesen beiden um die Stelle „des“ Pfarrers als Leiter der neuen Pfarrei geben. Michael Lienhard übernimmt im Herbst die Seelsorgeeinheit in Haslach, Vogel ist noch Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Radolt. Vogel fühlt sich im Moment in mehrfacher Hinsicht auf einer Baustelle. Das Radolfzeller Münster wird gerade grundlegend saniert und in der kirchlichen Verwaltungsstruktur bleibt vielleicht kein Stein auf dem anderen.

Die Pfarrei als geografischer Raum

Eine Konkurrenz der alten Pfarrer um die neue Chef-Stelle hält Vogel für absurd: „Von uns streitet sich niemand um Posten.“ Der Radolfzeller Pfarrer sieht die Entwicklung und das Programm ohnehin reichlich entspannt, ja fast neugierig und erwartungsfroh: „Wir dürfen in den alten Begrifflichkeiten nicht weiterdenken.“ Der Münsterpfarrer, Stadtpfarrer und Pfarrer der Seelsorgeeinheit St. Radolt verweist auf seinen Erzbischof in Freiburg. Stephan Burger sagt, das Ideal der herkömmlichen Pfarrei trage nicht mehr. Er stellt sich das anders vor: „Die Pfarrei ist künftig als ein geografischer Raum zu verstehen, in dessen Gebiet Pastoral (seelsorgerische Aufgaben) und Verwaltung koordiniert und organisiert werden.“ Dazu soll für jede neue Pfarrei eine hauptberufliche Geschäftsführerin oder ein Geschäftsführer berufen werden, der für die laufende Verwaltung verantwortlich ist. Dabei sieht der Leitfaden vor, dass Mitgliedern der Seelsorge- oder Gemeindeteams für Teilbereiche Leitungsverantwortung übertragen wird.

Seelsorger Vogel verspricht sich von dieser Vorgabe eine Abkehr von der bisher auch in der katholischen Kirche erlebten strengen Hierarchie: „Es ist doch so, dass in der Vergangenheit immer mehr zentralisiert worden ist. Jetzt ist es an der Zeit, dass das Pendel in die andere Richtung ausschlägt.“ Das Erzbistum will die Kirche von unten und holt das „Subsidiaritätsprinzip“ auf die Bühne. Dieses Prinzip besagt nichts anderes, als dass höhere kirchliche Stellen nur dann regelnd eingreifen sollten, wenn die Möglichkeiten des Einzelnen oder einer kleineren Gruppe nicht ausreichen, eine Aufgabe zu lösen.

Der Druck der Zahlen

Das Erzbistum macht diese Reform nicht ganz freiwillig. Der Druck der Zahlen ist enorm. Die Zahl der Priester nimmt ab, die Zahl der Katholiken auch. In einer Bestandsanalyse listet das Ordinariat für das Erzbistum im Jahr 2017 noch knapp 1100 Priester, Diakone, Pastoralreferenten und Gemeindereferenten auf. Nach einer „optimistischen“ Hochrechnung sollen das im Jahr 2031 noch 900 Männer und Frauen sein. Im günstigsten Fall werden dann 62 Prozent, im schlechtesten Fall 73 Prozent aller Priester über 60 Jahre sein, die Zahl der Priester sei dann von jetzt knapp 400 auf etwa 240 gesunken. Nach der Seelsorgerstudie hätten davon voraussichtlich 70 bis 80 Priester die nötigen Eigenschaften, um eine „herausfordernde Leitungsaufgabe“ zu übernehmen.

Das Erzbistum Freiburg verzeichnet aktuell im Durchschnitt einen Schwund von 17.000 Katholiken pro Jahr. 2030 sollen es noch 1,64 Millionen Katholiken im Bistum sein. Nur noch rund 165.000 Katholiken besuchen den sonntäglichen Gottesdienst. Das sind deutlich weniger, als die 318.000 Frauen und Männer, die sich ehrenamtlich unter dem Dach der Kirche engagieren. Dagegen nehme die Zahl derjenigen zu, die nur noch zu besonderen Gelegenheiten wie Weihnachten, Ostern, großen Festen wie das Hausherrenfest oder familiäre Feiern wie Taufe und Hochzeit zum Gottesdienst kommen.

Wenn Heinz Vogel diese Zahlen studiert, kommt er zur Überlegung: „Das ist die Frage, ob es immer und überall einen Pfarrer braucht.“ Das Christentum habe nicht in einer Massenbewegung begonnen, es habe immer Phasen gegeben, „in denen es schwierig war“. Er sei überzeugt, „dass diese Botschaft, die wir verkünden, eine Bereicherung für die Menschen und das Leben ist.“ Vogel hofft durch die Möglichkeiten einer neuen Organisation auf ein neues Selbstverständnis und Selbstbewusstsein aller Katholiken: „Dass immer mehr aufstehen und sagen, ich lasse mir diese Kirche nicht kaputt machen.“