Die große Klosterzeit der Insel Reichenau im Mittelalter ist schon umfassend erforscht. Um das, was danach geschah, kümmert sich seit einigen Jahren der Historiker Gert Zang: die bürgerliche Geschichte von Mitte des 18. bis Mitte des 20. Jahrhunderts.

„Das Projekt soll einen Zeitabschnitt erhellen, der bisher im dunklen Schatten der Klostergeschichte lag. In dem waren die Reichenauer nicht mehr Untertanen, sondern wurden zu Bürgern.“ 200 Jahre, die mit herausragenden Episoden verbunden sind.

1. Mönche im Sitzstreik

Der Fürstbischof von Konstanz hatte sich schon Mitte des 16. Jahrhunderts das einst bedeutende Kloster Reichenau untertan gemacht – mit Zustimmung des Kaisers und des Papstes, berichtet Zang. „Von da ab war er der Herr der Reichenau.“

Doch Mitte des 18. Jahrhunderts gab es Streit. Die damals noch rund ein Dutzend Reichenauer Mönche wollten alte Klosterzeiten wieder aufleben lassen und autonom werden. Im Jahr 1757 ließ daher der Fürstbischof den aufmüpfigen Klosterbrüdern verkünden, dass der Konvent komplett geschlossen werde, und schickte Männer zur Vollstreckung.

„Da haben sich die Mönche untergehakt und vielleicht den ersten Sitzstreik der Weltgeschichte gestartet“, sagt Zang mit einem Schmunzeln. Sie seien dann aber gewaltsam auseinander gerissen, einzeln in bereitstehende Fuhrwerke gesperrt und auf diverse Klöster verteilt worden.

„Das endgültige Ende des Klosters war dramatisch, aber nicht für die Reichenauer Bevölkerung“, so Zang. Es gebe jedenfalls keinen Hinweis, dass sich jemand dem Abtransport der Mönche in den Weg gestellt hätte.

2. Dauerbaustelle Inseldamm

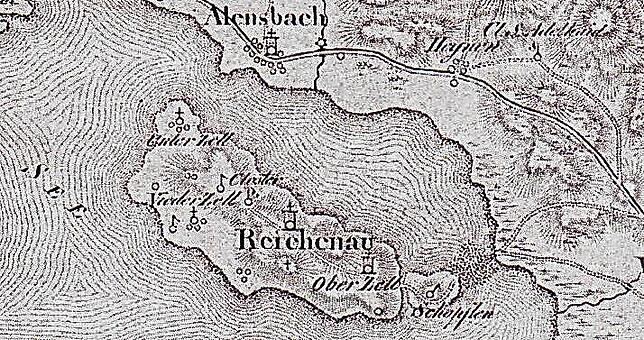

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts war die Insel Reichenau nur mit Booten erreichbar. Oder bei sehr niedrigem Wasserstand auch zu Fuß oder im Fuhrwerk. Etwa dort, wo heute der Inseldamm ist, gab es eine Furt, so Zang.

Dieser Damm sei aber nicht im Jahr 1838 errichtet worden, wie es mitunter heiße. Vielmehr kam bereits 1810 die Idee auf, besagte Furt durch Aufschüttungen zu erhöhen. Doch lange Zeit sei von der zuständigen Wasser- und Straßenbauinspektion ein untaugliches und von der Gemeinde ein unbezahlbares Konzept verfolgt worden.

Die Behörde ließ zunächst einen Damm mit recht steiler Böschung bauen, mit Kies als Grundlage. Dagegen wollte die Gemeinde das Ganze mit Steinen belegen lassen – ähnlich wie in der Konstanzer Seestraße, was aber auf Grund der Länge zu teuer war.

Das habe schließlich in den Jahren 1852 und 1853 gleich zweimal zur Zerstörung des Damms geführt, berichtet der Historiker. Denn bei sehr hohem Wasserstand und Sturm hielt die zu steile Konstruktion dem Druck nicht stand.

Erst danach habe man die Lösung mit einer breiten, abgeflachten Böschung gewählt, bei der der Wasserdruck verteilt werde. „Die lag schon länger auf dem Tisch, wurde aber weder von der Gemeinde noch von der Behörde geschätzt.“ 1856 sei der Damm dann so entstanden.

3. Zoll-Niemandsland

Anfang des 19. Jahrhunderts hatten die deutschen Kleinstaaten einen Zollverein gegründet – vergleichbar etwa mit der heutigen EU. Das Land Baden trat diesem 1835 bei, und damit gehörte zunächst auch die Reichenau zum gemeinsamen Zollgebiet. Doch bereits im Jahr 1836 habe das Land dessen Grenze ans Nordufer des Gnadensees verlegt und die Reichenau ausgeschlossen, so Zang.

„Der Grund war sicher die schwierige und teure Kontrolle des Bootsverkehrs im Umfeld der Insel.“ Das hatte zur Folge, dass die Reichenauer alle Waren, die sie aufs deutsche Festland bringen wollten, verzollen mussten. Und selbst Inselbewohner, die auf dem Festland in Landwirtschaft oder Wald arbeiteten, bekamen vom Zoll vorgeschrieben, was sie an Essen und Trinken für den Eigenbedarf frei mitnehmen durften.

Im Gegenzug hatten die Reichenauer aber einen zollfreien Warenverkehr mit der Schweiz. Und so hätten für viele Inselbewohner wohl die Vorteile überwogen, berichtet Zang. Deshalb hätten sie diesen Status gern behalten. Doch 1885 sei die Reichenau dann in den Zollverband – mittlerweile des deutschen Reiches – einbezogen worden.

Zur Kontrolle der neuen Zoll-Außengrenze auf der Insel wurden dort mehrere Zöllner stationiert und Zollwege am Inselrand angelegt. Teile davon bilden heute den Uferweg.

4. Eine ungewollte Institution

Das Zentrum für Psychiatrie Reichenau ist heute ein wichtiger Partner der Gemeinde. Doch als das Land vor rund 110 Jahren den Bau einer Heil- und Pflegeanstalt in dieser Region beschloss, hatten sich die Reichenauer gar nicht als Standort beworben – im Gegensatz zu Konstanz, Radolfzell und Singen, berichtet Zang.

Das Reichenauer Festland sei wohl als Kompromiss gewählt worden, weil es stadtnah war, eine Bahnstation gab und vor allem, weil damals dort noch keine Wohnbebauung existierte. „Denn diese Anstalten waren damals schlicht und einfach laut“, erklärt Zang.

Von 1910 bis 1914 wurde die Einrichtung schließlich gebaut. Manche Reichenauer hätten dadurch Wiesen verloren, andere fanden einen neuen Absatzmarkt für den Gemüseanbau, der in der damaligen Zeit zunahm, nachdem es im zuvor dominierenden Weinbau immer wieder zu Missernten gekommen war.

Es habe dann sogar Pläne des Landes gegeben, noch eine Straßenbahn von der Anstalt nach Konstanz zu bauen. Und die Reichenauer hatten Interesse, diese auf die Insel zu verlängern. Doch aus dieser Besonderheit wurde nichts. „Der Plan fiel dem Ersten Weltkrieg zum Opfer. Danach war kein Geld mehr vorhanden für so etwas“, erklärt Zang.

Die Reichenauer Anstalt sei schon in den frühen Jahren eine fortschrittliche Psychiatrie gewesen, die auf Arbeitstherapie für die Kranken setzte. Bis dann 1934 ein Nazi-Direktor eingesetzt wurde. In den folgenden Jahren wurden 448 Patienten deportiert und bei Grafeneck mit Gas ermordet.

1941 machten die Nazis eine Nationalpolitische Lehranstalt (Napola) aus der Einrichtung, also ein Internat als Kaderschmiede für ausgewählte Kinder. Erst 1949 kam es zur Neugründung als Psychiatrisches Landeskrankenhaus.

5. Das 1201-Jahr-Jubiläum

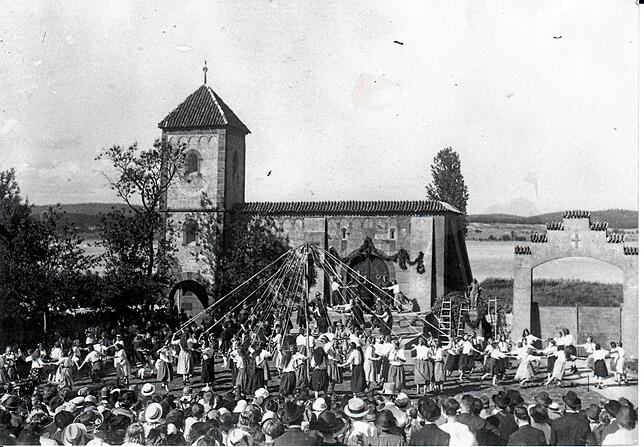

Im Jahr 2024 will die Gemeinde das 1300-Jahr-Jubiläum feiern – basierend auf der Klostergründung, die fürs Jahr 724 überliefert ist. Solche großen Jubiläen feierten die Reichenauer auch früher schon. Etwa das 1200-Jährige im Jahr 1925. Was ein Jahr zu spät war, wie man beim Nachrechnen merkt.

Als Grund kursiert laut Zang mitunter das Gerücht, dass 1924 schlicht die Festschrift noch nicht fertig gewesen sei. In Wahrheit habe es aber an einem Disput zwischen den Reichenauern und dem Erzbischof gelegen. Denn 1922 war der Insel-Pfarrer Neßler gestorben. Und gegen den vom Erzbischof benannten Nachfolger habe es auf der Reichenau einen Sturm der Entrüstung gegeben.

Der von oben erwählte Geisinger Stadtpfarrer Weber sei bekannt gewesen als ein Mann, der Konflikte und Unruhe schüre, erklärt Zang. Er sei sogar als „Kampfhahn“ bezeichnet worden. Weber habe dann angesichts des Widerstands verzichtet, und der Erzbischof machte sich erneut auf die Suche. Das habe aber alles viel Zeit gekostet.

„So kam der neue Pfarrer Hörner erst im Mai 1924 auf die Insel. Damit war es zeitlich völlig aussichtslos, die 1200-Jahr-Feier noch im selben Jahr über die Bühne zu bringen. Was aber insofern nicht so schlimm war, weil 724 als Jahr der Klostergründung ohnehin nicht gesichert ist“, erklärt Zang. „Die Gründungsurkunde ist eine Fälschung.“ Das hätten Historiker nachgewiesen.

Aber keine Sorge: Untersuchungen von Holzpfahlresten des Ur-Klosters haben laut Gert Zang ergeben, dass es tatsächlich zumindest um diese Zeit herum gegründet worden sein muss.