Was so einfach gehen sollte, hat beim Ehepaar Winter aus Radolfzell einfach nicht klappen wollen. Nach der Hochzeit setzte Tamara Winter die Pille ab – „und dann ist nichts passiert“, erinnert sich die 35-Jährige. Der Kinderwunsch erfüllte sich erstmal nicht. Erst über drei Jahre später halten die beiden ihren Sohn Finn in den Händen – nach vielen aufreibenden Monaten und dank professioneller Hilfe. „Das ist nichts, wofür man sich schämen sollte“, sagt der 37 Jahre alte Manuel Winter.

Das bestätigt der Arzt, der den beiden geholfen hat. Andreas Heine behandelt seit zehn Jahren in Singen Menschen mit Kinderwunsch und weiß: „Inzwischen ist nicht mehr jedes zehnte Paar betroffen, wie es noch vor einigen Jahren war, sondern jedes siebte.“ Und gerade in Corona-Zeiten würden sich mehr Paare helfen lassen als sonst: Die Nachfrage sei um neun Prozent gestiegen. Dabei ist dem Arzt wichtig: „Ein Designerkind geht für mich gar nicht. Wir spielen nicht Gott, sondern helfen.“

Für Tamara und Manuel Winter fehlte nur noch ein Kind, um das Glück perfekt zu machen. Bald feiern die beiden ihren elften Jahrestag, auch der vierte Hochzeitstag kündigt sich an. In den ersten Jahren seien sie viel gereist, sagt Manuel Winter. Da seien Kinder noch kein großes Thema gewesen. Doch mit der Hochzeit sei der Wunsch immer stärker geworden, sagt seine Frau. „Wir haben ja alles: Zwei gute Jobs, ein Haus, ein tolles Umfeld. Da war ein Kind das i-Tüpfelchen, das noch gefehlt hat.“

Heute quakt das sogenannte i-Tüpfelchen immer wieder ins Videogespräch und fordert Aufmerksamkeit: Sohn Finn ist acht Monate alt. „Mit Kind ist es ein ganz, ganz anderes Leben. Da ist auf einmal ein kleines Wesen, das auf einen angewiesen ist“, sagt Tamara Winter. Das sei jede Mühe wert, sind sich die beiden einig.

Biologie und Lebensplanung passen immer schlechter zusammen

Andreas Heine erlebt den Leidensdruck von Paaren täglich in seiner Praxis. „Es ist wichtig, nicht zu spät zu kommen“, sagt er. Wenn eine Frau nach einem Jahr des Probierens nicht schwanger sei, sollten Paare einen Experten zu Rate ziehen. Denn je älter ein Paar werde, desto schwieriger werde es. „Die Fruchtbarkeit sinkt bei einer Frau ab dem 35. Lebensjahr stetig und das Risiko für eine Fehlgeburt steigt“, sagt der 52-Jährige. Krankenkassen würden sich daher an den Kosten nur beteiligen, bis eine Frau 40 Jahre alt ist. „Mit 45 Jahren ist die Chance, schwanger zu werden, nur noch sehr gering. Im Gegenzug steigt das Risiko einer Fehlgeburt auf 75 Prozent, das Risiko einer Behinderung liegt bei 1 zu 10“, sagt Andreas Heine.

Biologie und Lebensalltag klaffen da immer weiter auseinander: Biologisch sei es optimal, mit 20 oder 25 Jahren ein Kind zu bekommen. Aber das passe heute oft nicht in die Lebensplanung. „Frauen realisieren ihren Kinderwunsch immer später“, sagt Andreas Heine. Besonders Frauen würden sich daher unter Druck setzen.

Dabei liegen die Ursachen einer Kinderlosigkeit nach seiner Erfahrung zu gleichen Teilen bei Mann und Frau. Übergewicht, Rauchen, Alkohol und Stress können die Fruchtbarkeit beispielsweise belasten. Mit etwas Hilfe würden 80 Prozent seiner Paare schwanger, schätzt Andreas Heine. Manche würden die Behandlung aber auch abbrechen, weil sie psychisch belastend sei.

Ehepaar erlebt monatelang zermürbendes Gefühls-Chaos

Auch das Ehepaar Winter berichtet von zermürbenden Jahren. Ihr Frauenarzt riet Tamara Winter, die Kinderwunschpraxis von Andreas Heine zu besuchen. Er ist der Experte dafür in der weiteren Umgebung, seine Kundschaft reicht nach eigenen Angaben vom Hochrhein über den Schwarzwald bis um den Bodensee gen Friedrichshafen. Was für das Ehepaar Winter folgte, war ein Wechselbad der Gefühle. Erst entschlossen sie sich zu einer sogenannten Insemination, bei der die Spermien des Mannes auf den richtigen Weg zur Eizelle geschickt werden. „Das hat sofort geklappt, obwohl die Chance nur bei zehn Prozent liegt“, erinnert sich die 35-Jährige. Doch nach elf Wochen verlor sie das Kind.

Nach einigen weiteren erfolglosen Versuchen entschieden sie sich für eine künstliche Befruchtung: Dabei werden Eizellen erst entnommen, dann befruchtet und wieder eingesetzt. Doch auch das führte nicht zu einer Schwangerschaft, denn die Zellen entwickelten sich nicht.

Ständig drehte sich alles um den Kinderwunsch

„Das war schon echt bitter“, sagt Tamara Winter. Heute wirkt die Frau mit schulterlangen blonden Haaren sehr fröhlich, doch damals hätten sie schwere Zeiten durchlebt. Ständig habe man im Zwei-Wochen-Takt gelebt zwischen Befruchtung, Einsetzen und der Hoffnung auf ein Einnisten der Eizelle. Alles habe sich nur noch um den Kinderwunsch gedreht. Wobei sie das besser verkraftet habe als er, sagt Manuel Winter: Er sei zu schwangeren Freunden auf Distanz gegangen, weil er sich nicht wirklich mitfreuen konnte. „So bin ich eigentlich gar nicht, ich fand mich selbst komisch. Doch das macht was mit einem“, sagt er heute.

Deshalb machten sie zwischendurch eine Pause. Nach Untersuchungen war klar, dass ihr Immunsystem zu fleißig war und ein Einnisten der Eizelle erschwerte. Also wurde es medizinisch heruntergefahren. Neun Monate später kam Finn auf die Welt.

Was nicht geht: „Wir spielen nicht Gott“

Dass bei einer künstlichen Befruchtung häufig Zwillinge entstehen, ist übrigens kein Klischee, bestätigt Andreas Heine. 160 der Kinder, denen er auf die Welt geholfen hat, waren Zwillinge. Einige auch Drillinge. Denn bei einer künstlichen Befruchtung werden häufig zwei oder drei befruchtete Eizellen eingesetzt, um die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft zu erhöhen.

Doch die Möglichkeiten eines Kinderwunsch-Arztes seien begrenzt, sowohl gesetzlich als auch moralisch. Es sei beispielsweise auch gesetzlich verboten, gezielt ein Mädchen oder einen Jungen zu entwickeln. Für ihn sei sein Beruf eine Berufung, wie er erzählt: Nach seiner ersten Berührung mit dem Thema habe es ihn nicht mehr losgelassen. Deshalb spezialisierte sich der promovierte Gynäkologe auf Reproduktionsmedizin und wagte vor zehn Jahren den großen Schritt einer eigenen Praxis. Das habe sich gelohnt: „Für viele ist es das größte Glück auf Erden.“ Andreas Heine hat selbst drei Kinder und weiß, wovon er da spricht.

Betroffene sind für einen offeneren Umgang mit Tabuthema

Das Ehepaar Winter will andere ermutigen, ihren Kinderwunsch nicht aufzugeben: „Es lohnt sich, dran zu bleiben“, sagen Tamara und Manuel Winter aus eigener Erfahrung. Die beiden finden es schade, dass so wenige Menschen über ihre Nachwuchssorgen sprechen. Sie seien offen damit im Freundeskreis umgegangen, auch die Chefs hätten sie über die Arzttermine informiert. Ob sie sich noch ein zweites Mal behandeln wollen, wissen sie nicht. Tamara Winter blickt auf ihren Sohn, der zunehmend nach seinem Abendessen quakt, und sagt: „Wir sind erstmal glücklich mit ihm.“

Voraussetzungen und Kosten für eine Kinderwunsch-Behandlung

- Die Patienten im Singener Kinderwunschzentrum sind laut Andreas Heine durchschnittlich 36 Jahre alt. Nach einem Erstgespräch können beispielsweise eine Blutabnahme, ein Spermiogramm und Untersuchung der Eileiter aufzeigen, weshalb es mit dem Kinderwunsch nicht klappt. Zu einer Fruchtbarkeitsbehandlung gehört laut Andreas Heine auch eine psychologische Betreuung, die beispielsweise Pro Familia übernimmt. Der Arzt behandelt auch lesbische Paare, wenn sie verheiratet sind, und übernimmt den hormonellen Part bei Menschen, die ihr körperliches Geschlecht ändern wollen (transgender).

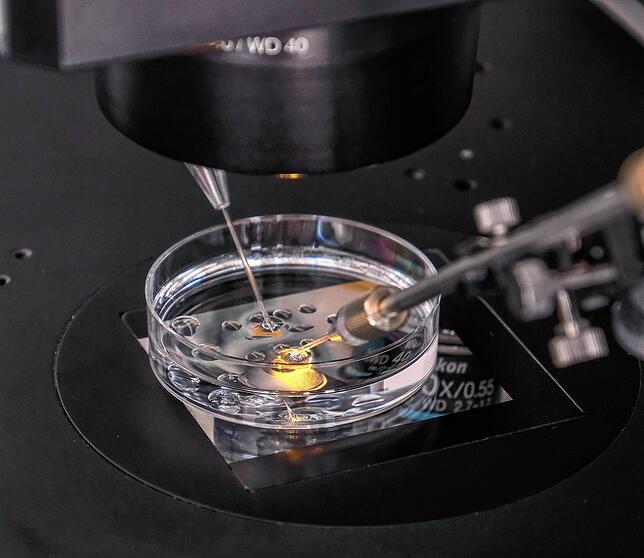

- Mehrere Möglichkeiten haben betroffene Paare: Manchmal genügt eine hormonelle Stimulation, um den Zyklus zu regulieren und natürlich schwanger zu werden. Bei einer Insemination wird Sperma aufbereitet und dann direkt in die Gebärmutterhöhle gespült, um eine natürliche Befruchtung zu unterstützen. Bei einer In-Vitro-Fertilisation werden Eizellen hormonell stimuliert, dann entnommen und mit den aufbereiteten Spermien des Mannes zusammengebracht. Nach einer so unterstützen Befruchtung werden die Eizellen wieder in die Gebärmutterhöhle eingesetzt. Bei der sogenannten Intrazytoplasmatische Spermieninjektion werden entnommene Eizellen unter dem Mikroskop gezielt befruchtet und dann wieder eingesetzt.

- Eizellen einfrieren ist ein immer beliebteres Thema in der Singener Praxis – sowohl von Menschen, deren Lebensplanung noch nicht fixiert ist, als auch von Menschen, die sich beispielsweise einer Krebsbehandlung unterziehen. „Man weiß nie, wie das Leben so spielt und dann hat man Reserven“, sagt Andreas Heine. Auch das Sperma von Männern könne eingefroren werden.

- Die Kosten liegen zwischen 1500 und 2000 Euro für eine künstliche Befruchtung, erklärt Andreas Heine. Das sei der Eigenanteil von 50 Prozent pro Versuch. Krankenkassen übernehmen bei den ersten drei Versuchen die anderen 50 Prozent. Manche Kassen würden allerdings mehr und private Krankenkassen die gesamten Kosten übernehmen. Voraussetzung der Krankenkassen ist, dass die Frau zwischen 25 und 40 Jahre alt ist. Männer müssen zwischen 25 und 50 Jahre alt sein.