In Stockach ist es dunkel und kühl geworden, ab und zu heult der Motor eines Autos auf. Ansonsten ist es still. Selbst der Mond ist wolkenverhangen, die Sterne sind kaum zu sehen. Alexandra Sproll und Lucia Fuchs stehen trotzdem vor der Herz-Jesu Kirche in Zizenhausen und starren ins Dunkle.

„Haben Sie das gesehen?“, ruft Sproll, springt auf und zückt ihren Ultraschalldetektor. „Da drüben!“ Etwas Schmales, Zierliches huscht an ihr vorbei. Eine Zwergfledermaus.

Deswegen ist sie hier. Mit Lucia Fuchs, beide von der Arbeitsgemeinschaft (AG) Fledermausschutz, will Sproll beobachten, wo aus der Kirche die Tiere ausfliegen, welche Wege sie nehmen. Nur leben in der Kirche keine Zwergfledermäuse, sondern Langohren. „Die gehört also nicht dazu“, sagt Sproll. Ein wenig enttäuscht.

Aber Fledermausbeobachtungen brauchen eben Zeit.

Umweltanalysen für den Artenschutz

Seit Ende der 90er Jahre ist Sproll als Fledermausexpertin im Landkreis unterwegs, erfasst die Quartiere der Tiere, pflegt verletzte, meist junge Fledermäuse und beobachtet sie bei Nacht – erst ehrenamtlich, inzwischen vor allem hauptberuflich.

Denn: Wenn Sanierungsarbeiten oder Bauvorhaben anstehen, wird die Fledermausexpertin beauftragt, Umweltanalysen – und dazu gehören auch Fledermauskartierungen – zu erstellen, um den Artenschutz zu berücksichtigen. Lucia Fuchs stieß vor zwei Jahren zur AG Fledermausschutz dazu.

Warum Fledermauserfassungen echte Detektivarbeiten sind...

Beide sagen, sie lieben, was sie tun, weil es wahre Detektivarbeit sei. „Man hat so viele Puzzleteile, die man zusammenfügt, um sich ein Bild vom Leben der Fledermäuse zu machen“, sagt Fuchs. Weil sie nachtaktiv sind, weil sie lautlos fliegen und sie sich tagsüber in Ritzen und Spalten verkriechen, nehme man sie nie richtig wahr. „Wir müssen uns ihnen anders nähern.“

...und was Fledermauskot verrät

Man müsse Indizien wie kleine Puzzleteile sammeln. Der Kot etwa, und besonders die Form des Kots, sei ein solches Indiz. Er lässt Rückschlüsse auf die Fledermausart zu – deswegen weiß Sproll, dass Langohren in der Kirche ihre Jungen großziehen.

Ihre Liebe zu den Fledermäusen entdeckte Sproll, als sie 1998 nach Radolfzell an die Vogelwarte kam, um an ihrer Diplomarbeit zu schreiben. „Damals waren es Vögel, die ich beobachtete. Fledermäuse fand ich aber auch faszinierend.“

„Das kommt jemand“

Ein Forschungskollege habe sie damals mitgenommen auf eine Tour quer um den Bodensee herum, durch Höhlen und alte Eiskeller aus der Zeit vor 1900. Alles Orte, an denen es von Fledermäusen nur so wimmelt. Und als Sproll eine schlafend sah, war es um sie geschehen. Die Fledermaus schien ihr so vertraut – und doch so fremd.

„Das hat die Neugierde geweckt“, sagt sie – und wird von ihrem Detektor unterbrochen. Zu hören ist ein leiser, trommelnder Ton. „Da kommt jemand“, sagt Sproll aufgeregt. „Ein bisschen nach rechts!“, rät sie, sucht mit ihrem Detektor die Dunkelheit ab und geht im Kirchgarten unter einem Baum hindurch.

Doch als sich die Augen an die tiefschwarze Nacht gewöhnen, ist die Fledermaus schon wieder weg. Zurück bleiben nur die vom Detektor aufgezeichneten Jagdrufe.

Von Ultraschall und Echo

Ultraschallrufe, die Menschen eigentlich nicht hören können, die der Detektor aber auf hörbare Frequenzen umrechnet. Der aufgezeichnete Ruf klingt dann ein wenig wie das Klopfen eines Spechts. Und ein wenig wie das Fiepen eines Vogels. „Es war wieder eine Zwergfledermaus“, sagt Fuchs und lächelt.

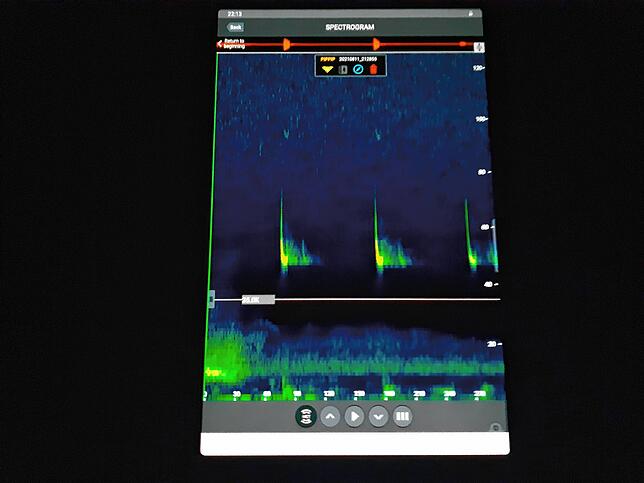

Sie hat ihren Detektor an ein Tablet angeschlossen, das Spektrogramme aufzeichnet – also den zeitlichen Verlauf der Ultraschallrufe in seinem Frequenzspektrum.

Das Besondere am Ruf der Zwergfledermäuse: Er erscheint im Spektrogramm als Graph, der mit etwas Fantasie aussieht wie ein umgedrehter Gehstock. „Erst eine gerade Linie, dann unten ein Haken, wie ein Griff“, sagt Fuchs und fährt mit den Händen die Linie auf ihrem Tablet nach.

„Ist das nicht wie Magie!“, flüstert sie. Und meint damit nicht nur den Graphen, sondern auch den stillen Schrei der Fledermäuse.

Permanent stoßen sie Ultraschallwellen aus. Trifft eine davon auf einen Gegenstand, einen Baum oder ein Insekt zum Beispiel, wird sie als Echo zurückgeworfen. Die Fledermaus fängt das Echo ein – „und kann in einem Sekundenbruchteil auswerten, wie weit etwas von ihr entfernt ist oder in welche Richtung es sich bewegt“.

Warum Fledermäuse noch immer zu den bedrohten Tierarten zählen

Alexandra Sproll ist inzwischen um die Kirche herumgegangen. Man solle nach Regenrinnen Ausschau halten, sagt sie, nach krummen Ziegeln oder dem Kirchturm. „Irgendwo da müssten die Langohren ausfliegen.“ Auch für Sproll ist der Abend ein Experiment.

Zwar weiß sie um die Fledermäuse in der Kirche seit dem Ende der 90er Jahre – als ihr Mann, damals zusammen mit anderen Umweltschützern, die Kirchen im Landkreis auf Fledermäuse hin kartierte. Aber ausfliegen sehen hat Sproll die scheuen Tiere in der Herz-Jesu Kirche noch nie. Dabei sei es wichtig, zu wissen, welche Wege sie nutzen – „um sie im Falle einer Sanierung zu erhalten“.

Denn: Fledermäuse gehören noch immer zu den bedrohten Tierarten. Das habe zum einen mit den populären Holzschutzmitteln der 60er bis 80er Jahre zu tun, deren giftige Mischung die Flattertiere fast ausrottete. Zum anderen aber auch mit dem Insektenschwund. Denn Insekten sind die Hauptnahrung der Fledermäuse.

Im Winter sind „sie dem Tod wirklich nahe“

Und ein wenig auch mit harten Wintern der vergangenen Jahre. Und mit den Katzen und Mardern, ihren natürlichen Fressfeinden. Denn im Winter – wenn sie Atmung und Herzschlag verlangsamen und ihre Köpertemperatur senken – „sind sie dem Tod wirklich nahe“, sagt Fuchs.

So nahe, dass manch eine Fledermaus den Frühling gar nicht erlebt. Weil sie erfriert oder Katzenpfoten sie erwischen. In diesem Jahr hat Sproll noch etwas anderes beobachtet. Weil es so kalt war, hätten die Tiere ihre Trächtigkeit über einen verlängerten Winterschlaf nach hinten verschoben.

Im Kirchgarten ist es spät geworden. 22.45 Uhr sagt das Tablet. Ein paar Heuschrecken zirpen im Gras, doch von der Langohr-Fledermaus keine Spur. „Wenn wir nur wüssten, wo sie ausfliegen.“ Dann gebe es ein weiteres Indiz, ein Puzzleteil mehr für ihre Detektivarbeit.

Wie es mit dem Fledermaus-Bestand im Landkreis aussieht?

Denn: Noch immer weiß Sproll vieles nicht. Sie wisse nicht, wie hoch der Fledermaus-Bestand in Stockach sei – weil man die Flattertiere in der Natur oder auf Privatgrundstücken kaum zählen könne. Und selbst bei den bekannten Quartieren wie den Kirchen müsse man höllisch aufpassen, die Tiere nicht doppelt und dreifach zu zählen. Weil sie ab und zu die Quartiere wechselten.

Was sie weiß: „In der Herz-Jesu Kirche sind 20 bis 30 Fledermäuse.“ Das sehe man am Kot. Und sie fliegen jedes Jahr im April bis September zur Aufzucht ihrer Jungen wieder ein. Was Sproll nicht weiß: Wo sie den Winter verbringen. Sie tippt auf die Tropfstein-Höhlen in der schwäbischen Alb.

„Da wäre es dunkel und warm genug, dass sie nicht erfrieren. Und so feucht, dass ihre Flügel nicht vertrocknen.“ Da Fledermäuse im Winterschlaf nämlich kaum trinken, müssen sie Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnehmen.

Am Ende des Abends gibt es dann doch noch eine Fledermaus zu sehen. Keine Langohren. Und auch keine an der Herz-Jesu Kirche, sondern ein „Findelkind“, das Lucia Fuchs wochenlang aufgepäppelt hat und zur Freilassung an Sproll übergibt.

Ein flauschiges Wesen ist es, das einen erst gleichgültig, dann verwundert anschaut – und bald seine Flügel ausbreiten und von der Dunkelheit verschluckt werden wird.