Zum ersten Mal liegt jetzt ein Patient auf der Corona-Station des Schwarzwald-Baar-Kreises, der vollständig geimpft ist. Der SÜDKURIER sprach dazu mit dem Chefarzt der Abteilung, Hinrich Bremer. Er lässt dabei auch seinen geschulten Blick schweifen auf andere Themen schweifen: Kommt die vierte Welle, welche Empfehlungen gibt er ab für den Schutz vor Ansteckung und wenn es dennoch passiert, dann ist da noch die Behandlungsmöglichkeit, die schon dem bisherigen US-Präsidenten Donald Trump wieder auf die Beine geholfen haben soll.

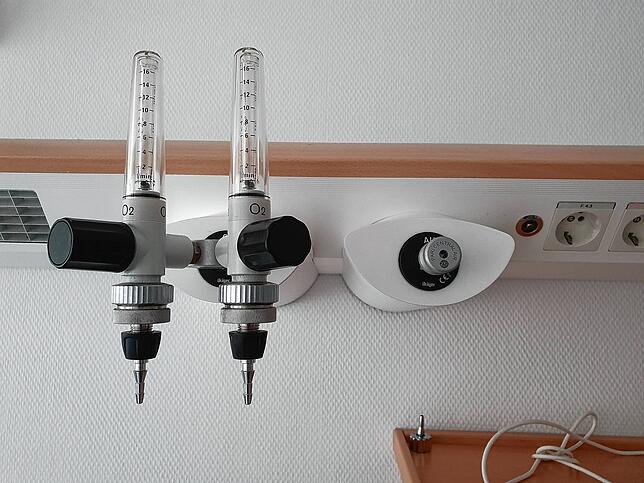

Hinrich Bremer zieht den Kopf ein. Der lang aufgeschossene Arzt leitet am Schwarzwald-Baar-Klinikum die Lungenabteilung. Gerade eben durchquert er eine Sicherheitsschleuse. Deshalb muss er sich ducken. Seit März 2020 steht die Abteilung im Sturm der Viruskrise. Bremer geht immer noch aufrecht. Sein Blick schweift durch die Gänge und Zimmer. Er deutet in eine Kammer, wo sich Geräte stapeln, die aussehen wie alte Fax-Apparate mit Schläuchen dran. „Das sind die Beatmungsapparaturen“, erklärt er.

Seine Abteilung habe gerade etwas Zeit zum Durchatmen. Es liegt eine gespannte Ruhe hier im Obergeschoss des Donaueschinger Hauses des Klinikums. Im Stationszimmer kauern Ärzte und Pfleger vor zwei Bildschirmen. In dieser Abteilung haben Landkreis und Stadt Villingen-Schwenningen zusammen mit dem Klinikum die Corona-Intensivstation platzieren können, abseits vom restlichen Klinikum. Ein Segen, für die Sicherheit aller Beteiligten.

Wie es das Personal trifft

„Einige von uns wurden auch krank“, entfährt es dem Mediziner im Gespräch. Ärzte wie Pflegekräfte hätte das Virus auch ereilt. Angesteckt im Klinikum? Bei der Arbeit, der großen Herausforderung? „Wir wissen es nicht“, sagt er. Bremers Stimme ist während 90 Minuten emotionsfrei. Durchgängig. Kein Zweifel: Er versucht sachlich und analytisch zu bleiben, so gut es geht, wenn ein ganzes Geschwader in weißen Kitteln gegen etwas ankämpfen, was in Umrissen erkennbar, aber längst nicht durchforscht ist.

Der zweite Sommer mit dem Corona-Virus bricht an. Drei Patienten sind aktuell auf der Station. Der Höchststand war bei 105 Menschen, die hier versorgt werden mussten. Überraschenderweise war das nicht im März 2021, eine Zeit, die als bisheriger Höhepunkt der Krise gilt. Am 13. und 14. Dezember kämpfte das Klinikumteam um so viele Menschen.

Wenige Betten belegt – alles gut?

Nur drei Patienten auf der Coronastation – das wäre die falsche Betrachtungsweise. Eine Person, die jetzt im Juli hier versorgt wird, erregt auch bei den Fachleuten des 1000-Betten-Hauses alle Aufmerksamkeit. Hinrich Bremer: „Dieser Patient ist vollständig geimpft.“ Im Klartext: Das Virus hat den Impfschutz durchschlagen.

Wie das? Hinrich Bremer spricht weiter ruhig. „Es ist so“, holt er aus: „Wir müssen immer wieder daran erinnern, dass es auch bei geimpften Menschen keinen Virusschutz gibt, der 100-prozentig ist.“ „Auch nicht bei jungen Menschen“, ergänzt er dann. Grundsätzlich, so der Experte weiter, gelte diese Regel: Wer eine geschwächte Immunabwehr hat, wer Leukämie, Diabetes oder immer einen hohen Blutdruck hat, der sei zwar mit einer Impfversorgung „erheblich besser“ auf den Virusangriff auf die menschlichen Zellen geschützt, die Abwehrmöglichkeiten seien aber reduziert, wenn der Körper ohnehin schon belastet sei, führt er weiter aus. Bremer versucht, Sorgen zu zerstreuen. „Es ist ja eigentlich gut, dass so ein Fall erst jetzt auftritt.“ Schon seit Ende Januar wird im Landkreis geimpft.

Geschwächt durch Vorerkrankungen

Bremer bestätigt es erst auf Nachfrage. Ja, der besondere Patient leide an Vorerkrankungen. Zudem sei die betroffene Person im betagten Alter. Das Lebensalter müsse generell als weiterer Risikofaktor betrachtet werden. „Über 60 Jahre“, sagt der Lungenfacharzt.

Was bedeutet ein Klinikaufenthalt mit Corona?

Wer einen Angehörigen auf dieser Station versorgen lassen muss, der braucht nicht grundsätzlich zu verzweifeln. Bremer erklärt, weshalb das so ist. „Wir haben hier alles erlebt. Manche gehen nach ein paar Tagen hier wieder selbstständig hinaus und brauchen keinen Sauerstoff.“ Andere, so fasst er zusammen, seien „acht Wochen hier auf Station, ob die Behandlungen angeschlagen ist in schweren Verläufen oft lange offen.“ Wer lange Liegezeiten hatte, beatmet wurde, der müsse zur Anschlug-Rehabilitation. Beeinträchtigt ist dann meist die Muskulatur, die sich zurückgebildet hat, neurologische Folgen sind dann nicht selten. Wir entlassen auch Menschen, die noch Sauerstoff benötigen, meist erfolgt dies dann in Pflegeeinrichtungen“.

Entlassen mit Sauerstoffversorgung – muss das sein?

Bremer strafft sich. Und antwortet: „Wir haben hier einen Versorgungsauftrag und wir haben auf die Menschen geschaut“, sagt er zur Nachfrage, ob versucht werde, die Liegezeiten nach einigermaßen geklärter Lage pro Patient knapp zu halten.

Viel Patienten sind von zuhause zu uns eingeliefert worden, schildert Bremer. Und vor seinem nächsten Satz betont er, niemand solle sich direkt „auf den Schlips getreten fühlen“. Sagen möchte er aber dennoch, dass „manchmal eine frühere Einlieferung besser gewesen wäre“.

Der Hintergrund zu dieser besonderen Empfehlung

Hinrich Bremer ist von der Antikörpertherapie überzeugt. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen mit unseren Patienten gemacht“ sagt er. Und „ja, das ist das, was auch Donald Trump verabreicht wurde.“ Trump soll im Oktober 2020 mit dem Coronavirus infiziert worden sein. Seine Symptome seien unter anderem mit monoklonalen Antikörpern behandelt worden, erklärten seine Ärzte später. Die Antikörpertherapie greift regulierend in das Immunsystem ein und zielt außerdem darauf ab, die Teilungs- und Ausbreitungsfähigkeit der Viren herabzusetzen. Die Anwendung klingt banal: „Nach einer Stunde gehen Sie wieder nach Hause“, schildert Bremer salopp. Die einmalige, intravenöse Anwendung ist vom Bundesgesundheitsministerium für eine Verabreichung ausschließlich an Kliniken freigegeben.

Was können pflegende Angehörige tun, wenn zuhause Corona-Alarm herrscht?

Bremer kennt die Problematik: Wohin wende ich mich? Er empfiehlt die Schwerpunktpraxen, die in der Corona-Krise definiert wurden. „Wir haben alle Hausärzte angeschrieben aber nicht sehr viel in der Folge gespürt“, sagt er noch. Bremer beruhigt: „Alle Kassen decken das ab.“ Was er nicht sagt: In der EU ist die Anwendung noch nicht freigegeben.

Ärzte unterstützen sich per Computer-Konferenz

Die schweren Fälle werden im Klinikum nicht allein von den Lungen-Spezialisten behandelt. „Da sind wir interdisziplinär zugange“, schildert Bremer. Das Klinikum nutzt dabei auch Telemedizin. Zugeschaltet aus Villingen-Schwenningen sind einmal täglich Infektiologen und Onkologen sowie bei Bedarf andere Disziplinen. Pneumologe Bremer bestätigt: „Ja, das ist immer ganz klar eine Erkrankung des ganzen Körpers.“

Was kommt im Herbst auf die Region zu?

Ende Juli steigt die Wochen-Inzidenz an. Viele befürchten die vierte Welle. Muss man sich jetzt, da die Infektionszahlen weit unten sind, überhaupt schützen? Für dieses eine Mal haut Bremer einen raus. „Was ich nicht machen würde, wäre, im Fußballstadion die Maske runterzuziehen, um etwas zu essen.“ Soll heißen: Auch im Freien kann es ohne Abstand gefährlich sein. Auch jetzt, im Sommer des Jahres 2021.

Was geschieht, wenn die Station voller wird?

„Wir haben einen Stufenplan“, sagt der Leiter der Lungenabteilung. Wir können damit schrittweise den Personalstand hochfahren. Im Donaueschinger Klinikum wäre sehr viel Platz. Bremer: „Die Obergrenzen sind durch unsere personellen Möglichkeiten definiert, nicht räumlich.“ Er lobt das Gesamtteam im Haus: „Wir haben da sehr viel Solidarität erfahren“, sagt er. Wer traut sich die Arbeit in der Anstreckungszone zu, nur die ganz Mutigen? Bremer schüttelt den Kopf: „Das sind Menschen hier mit einem hohen Verantwortungsbewusstsein.“ Während der Coronawelle eins und zwei wurden am VS-Haus Plakate aufgehängt mit dem Dank an die Helden vom Klinikum. Mittlerweile hat das Klinikum für 2020 und 2021 eine Corona-Zulage auszahlen können. Zuletzt hieß es, die Mitarbeiter der Corona-Station seien dabei besonders bedacht worden.

Was bleibt, ist die Hoffnung – und impfen

Auch Hinrich Bremer weiß nicht, was Herbst und Winter bringen. Er setzt aber auf eine „weitgehend durchgekämpfte Gesellschaft, vielleicht bleiben 20 Prozent ungeimpft?“ meinte er jetzt im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Nach 1300 Patienten in dieser Abteilung seit März 2020 sagt der 51-Jährige: Vielleicht haben wir Glück und es gibt nur weniger schwere Verläufe.“

Das ist die Antikörpertherapie

Monoklonale Antikörper (MAK) gelten in bestimmten Fällen alserfolgsversprechendes Arzneimittel gegen einen schweren Krankheitsverlauf bei einer Infektion mit dem Coronavirus. Das Bundesministerium für Gesundheit hat diese zusätzliche Behandlungsoption frühzeitig zugänglich gemacht. Im Juki 2021 hat die EU die Anwendung noch nicht freigegeben. Monoklonale Antikörper gegen das Coronavirus sind Eiweiße des Immunsystems, die biotechnologisch nachgebildet wurden, um an bestimmte Oberflächenstrukturen des Coronavirus anzudocken. Die künstlich hergestellten Antikörper binden Strukturen auf dem Coronavirus oder blockieren Rezeptoren auf menschlichen Zellen, sodass der Eintritt von Corona-Viren in die menschliche Zelle verhindert wird. MAK-haltige Arzneimittel können auch Kombinationen von mehreren monoklonalen Antikörpern enthalten. Diese Arzneimittel werden in Deutschland unter bestimmten Voraussetzungen bei Covid-Patienten, die von einer solchen Therapie profitieren könnten, zur Verfügung gestellt. Aktuell stehen Bamlanivimab und die Antikörperkombination Casirivimab/Imdevimab für eine Behandlung in Deutschland als mögliche Therapieoption von zur Verfügung. Infrage für die Anwendung kommen Patienten, die leichte und moderate Corona-Symptome aufweisen sowie über Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der Krankheit verfügen, etwa Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Die Behandlung mit monoklonalen Antikörpern findet ausschließlich in Kliniken statt. Die Behandlung mit MAK-haltigen Arzneimitteln erfolgt nicht zum Schutz vor Corona-Ansteckung. Es geht vielmehr darum, die Viruslast im Körper von Infizierten zu reduzieren und so einer Verschlimmerung der Erkrankung und der Symptome entgegenzuwirken. Die Verabreichung erfolg einmalig intravenös, also über eine Kanüle, im Regelfall in die Armbeuge. (Quelle: Bundesgesundheitsministerium).