Wussten Sie, dass die Erstbesteiger des Mount Everest nicht etwa Edmund Hillary und Tenzing Norgay waren, sondern etwa 450 Millionen Jahre alte Armfüßer (muschelähnliche Meerestiere) aus dem Ordovizium? Da sie weder reden noch schreiben konnten, konnten sie mit dieser Erstbesteigung nicht angeben. Beim Alpstein in der Nordostschweiz ist das nicht anders.

Am höchsten Alpstein-Gipfel, dem Säntis (2501 Meter), wurde ein etwa 100 Millionen Jahre alter Ammonit gefunden. Eine ganze Reihe von Aspekten macht diesen Fund bemerkenswert: Der Ammonit ist mit über einem halben Meter Durchmesser erstaunlich groß. Er zählt zu den Puzosien, zu denen auch der größte derzeit bekannte Ammonit gehört. Diese Parapuzosia seppenradense stammt aus dem Münsterland, hatte ein schneckenähnliches Gehäuse mit über zwei Metern Durchmesser und wog zu Lebzeiten wohl etwa eine halbe Tonne.

Doch damit nicht genug: Diese Riesenammoniten lebten zu einer Zeit, als bedingt durch hohe Temperaturen und etwas flachere Ozeane der globale Meeresspiegel über 200 Meter über dem heutigen lag. Das erklärt natürlich nicht, wie der Riesenammonit (und viele andere versteinerte Tierreste) auf den 2500 Meter hohen Berg gelangten. Um dies zu verstehen, reisen wir also etwa 130 Millionen Jahre zurück in die frühe Kreidezeit.

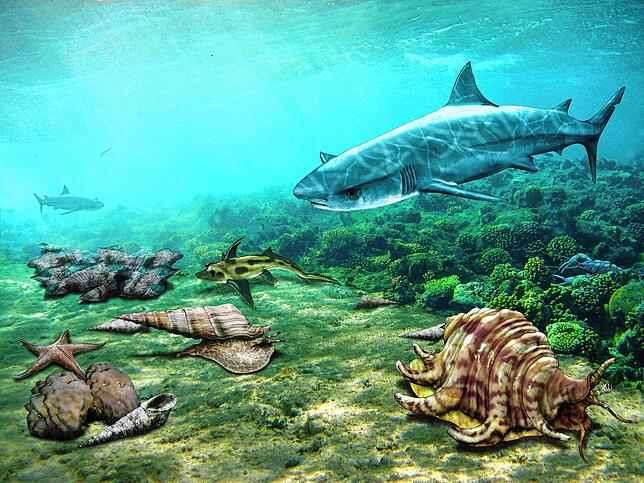

Während der Kreidezeit lag die Alpsteinregion etwa 40 Grad nördlich des Äquators, auf Höhe der heutigen Türkei. Ein mehrere Zehnermeter tiefes Meer bedeckte sie, in ihm fühlten sich unter anderem zahlreiche Ammoniten und großen Austern unterschiedlicher Arten wohl.

Vor etwa 121 Millionen Jahren begann sich eine Karbonatplattform zu bilden. Karbonatplattformen bestehen aus Kalksteinen, die im lichtdurchfluteten Wasser von wenigen Metern Wassertiefe entstehen. Dabei handelt es sich oft um Riff-artige Körper, die von Korallen, besonderen Muscheln oder anderen kalkschaligen Lebewesen gebildet werden. Heutige Beispiele finden sich in den Bahamas, Yucatan oder den australischen Barriereriffen.

Die Karbonatplattform des Alpsteins besteht hauptsächlich aus dem Schrattenkalk. Die Schrattenkalk-Formation erstreckt sich in den nördlichen Alpen von Österreich über Süddeutschland und die Schweiz bis nach Ostfrankreich. Der Name stammt von dem Berg Schrattenfluh (2093 Meter) im Kanton Luzern. Dessen Oberfläche besteht aus den stark verkarsteten Kalken dieser Formation.

Zu den Karstphänomenen dort gehören die scharfkantigen Schratten, auch Karren genannt, die ganz ähnlich auch vielerorts im Alpstein anzutreffen sind. Gebildet wurden diese Kalke durch eine Reihe verschiedener Organismen. So finden sich neben großen Korallenstöcken auch Rudisten in großen Mengen.

Warum sollten Sie sich für Rudisten interessieren? Nun, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie auf einer Autofahrt bereits einmal Benzin verbrannt haben, das vor langer Zeit einmal in einem Rudisten abgelagert wurde. Wie das? Und was sind überhaupt Rudisten?

Rudisten sind riesige Muscheln, die ab dem späten Jura vor 161 Millionen Jahren bis zum Aussterben der Dinosaurier vor 66 Millionen Jahren warme Flachmeere besiedelt haben. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Muscheln wie Miesmuscheln oder Herzmuscheln haben Rudisten sehr unterschiedlich ausgebildete Klappen. Während die eine Klappe meist einer dicken Rübe ähnelt, bildete die andere Klappe eine poröse, deckelartige Struktur. Beide Klappen bestehen aus vielen Kalkschichten, sodass das ganze Skelett eine recht große Menge Kalk enthielt.

Derart dicke Kalkskelette werden oft in Gemeinschaft mit symbiontischen Algen gebildet. Bei den Rudisten saßen die Algen wohl in der porösen Deckelklappe. Ähnlich wie Korallen waren Rudisten also auf lichtdurchflutetes Wasser angewiesen.

Ein anderes berühmtes Beispiel ist die Riesenmuschel Tridacna. Ihre Arten sind heute in den tropischen Riffen weltweit anzutreffen. Das schwerste gemessene Exemplar wog 330 Kilogramm, wovon nur 30 kg Weichkörper war und der Rest Schale. Bei den Rudisten war das wohl ähnlich; manche Arten wurden über einen Meter lang.

Erdöl aus Muscheln

Wie kam das Erdöl in die Muscheln? Rudisten bildeten nicht nur im Alpstein ausgedehnte Rasen und sogar Riffe. Die entsprechenden Gesteine zeichnen sich durch zahlreiche Hohlräume aus. Befinden sich unter einem solchen Riffkörper erdölliefernde Gesteine und darüber Gesteine, die für Erdöl undurchlässig sind, so kann sich eine Erdöllagerstätte bilden. Im arabischen Raum treten solche Lagerstätten in großem Umfang auf, der Region haben sie zu Reichtum verholfen.

Wo flaches Wasser war, in dem sich Korallen, Rudisten und Algen wohlfühlten, dort sind tropische Inseln meist nicht fern. Mitten im Schrattenkalk finden sich tatsächlich Hinweise auf nahes Land. Die Gesteine des Rawil-Members enthalten nicht nur Sand, sondern auch versteinertes Holz.

Zwischen Tierwis und der zweiten Stütze der Luftseilbahn führt streckenweise der Wanderweg durch diese gelblichen Sedimente. Einzelne Dinosaurierknochen belegen ebenso die Landnähe. Vor 120 bis etwa 100 Millionen Jahren muss es rund um den Alpstein also ausgesehen haben wie heute an beliebten tropischen Reisezielen.

Die blaue Lagune am Alpstein

Ein Meeresspiegel-Anstieg beendete diese lange Phase tropischer Romantik. Im etwas tieferen Wasser fühlten sich vor allem Kopffüßer sehr wohl. In den oft grünlichen, sandigen, aber auch kalkigen Gesteinen dieser Zeit, der Garschella Formation, kann man die Reste vieler Ammoniten-Arten finden.

Aber auch Reste anderer Lebewesen wie verschiedene Haie, Belemniten (auch als Donnerkeile oder Teufelsfinger bekannt), Muscheln, Schnecken oder Seeigel kommen in diesen Schichten vor. Über den Schichten findet sich dann der Seewenkalk. Am Übergang zwischen diesen beiden Schichtgliedern wurde der riesige Ammonit vom Säntis-Gipfel gefunden.

Heute schwimmen keine Ammoniten mehr durch unsere Landschaft. Zum einen brachte der Kometeneinschlag vor 66 Millionen Jahren im heutigen Yukatan vielen Tiergruppen wie den Dinosauriern, Flugsauriern, Ammoniten und Belemniten den Tod. Zum anderen drifteten die Südkontinente, damals noch als Gondwana vereint, nach Norden.

Dabei kollidierte es mit anderen Kontinenten und die Gebirgsketten der Alpen und des Himalayas bildeten sich. Damals wurden sowohl die Armfüßer des Mount Everest als auch die Ammoniten des Alpsteins zu unfreiwilligen Bergsteigern. Obwohl sie Meerestiere waren, erreichten sie die größten Höhen.