Hätten wir keine Sinnesorgane, wären die letzten großen Rätsel des Universums schon gelöst. Der Philosoph Anaximander zum Beispiel hatte bereits im sechsten Jahrhundert vor Christus durch logisches Denken die Erde als freischwebende Kugel enttarnt – sich dann aber von seinen Sinneseindrücken vom korrekten Ergebnis wieder abbringen lassen. Statt einer Kugel müsse es wohl eine freischwebende Trommel sein, mutmaßte er: „Wir gehen auf der einen ihrer Grundflächen.“ Dass sich die Kugelform dem menschlichen Auge allein wegen ihrer Größe nicht so leicht zu erkennen gibt, kam ihm nicht in den Sinn.

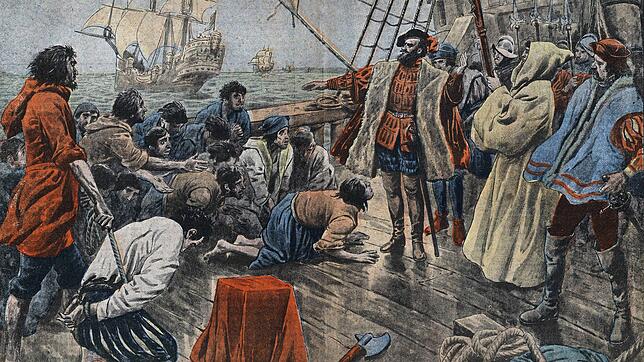

Im 16. Jahrhundert war die Kugelgestalt der Erde längst allgemein bekannt. Nur deshalb konnte der große Seefahrer Ferdinand Magellan vollenden, woran Christoph Kolumbus wegen eines unerwartet aufgetauchten Kontinents gescheitert war: einen Seeweg gen Westen nach Indien zu finden.

Andere unerklärliche Naturphänomene aber stellten die Menschen an der Schwelle zur sogenannten Neuzeit vor eine gewaltige Herausforderung: Sollten sie die Erklärung im Glauben suchen oder in der Wissenschaft? Und was, wenn das eine wie das andere ihren Sinneseindrücken widersprach?

Raoul Schrott erkundet das Denken des Volkes in dieser Epoche am Beispiel eines deutschen Kanoniers, der auf Magellans legendärem Schiff Victoria an Bord war: einer von 18 Männern, denen die erste Weltumrundung aller Zeiten geglückt war. Die Existenz des Mannes gilt als verbürgt, alles andere in diesem Buch ist Spekulation. Eine Spekulation freilich, die dem Leser schon allein durch die für Schrott typische Strategie der historischen Inszenierung sehr bald als reinste Wahrheit erscheinen will.

Denn „Eine Geschichte des Windes“, das ist ein Erlebnisbericht in barocker Sprache mit Wörtern wie „itzo“, „mannigfach“ und „darob“. Statt Seitenzahlen gibt es bloß Kapitelnummern. Und sogar die optische und haptische Aufmachung des Buches mit seinem groben Einband und wilden Seitenschnitt vermittelt das Gefühl, ein Original aus dem Bestand einer alten Klosterbibliothek in Händen zu halten.

Es gilt ja auch, von einer ganzen Menge an Unwahrscheinlichkeiten abzulenken: etwa, dass ein einfacher Kanonier überhaupt des Schreibens fähig gewesen wäre, und mehr noch, dass er in so reflektierter Weise über die großen wissenschaftlichen Fragen seiner Zeit hätte nachdenken können. Wie entsteht Wind? Und warum scheint er auf der Nordhalbkugel immer von einer anderen Richtung zu kommen als auf der Südhalbkugel?

Solche Fragen kommen einem Mann in den Sinn, der in einer Zeit lebt, die das Wissen als Alternative zum Glauben entdeckt. Und der auf seiner Expedition erkennt, wie dieses Wissen mit Macht einhergeht: Die Expansionsmächte Spanien und Portugal haben die Welt erobert und unter sich aufgeteilt, eine vom Papst gezogene Demarkationslinie kann den Streit um Handelswege und Grenzverläufe kaum entschärfen.

Spanien gehört, was westlich dieser Linie liegt (zum Beispiel Argentinien und Chile), alles östlich davon (etwa Brasilien), zählt zu Portugal. Ohne diese Linie wäre Magellan nicht losgezogen, um die ostasiatischen Gewürzinseln über den Pazifik anzusteuern. Ohne Magellans Expedition hätte Hannes nie die merkwürdigen See-Wölfe und Pinguine im bitterkalten Südatlantik gesehen, hätte nicht seltsame neue Völker gesehen und nie bemerkt, dass beim Segeln um die Welt im Kalender ein ganzer Tag verloren geht.

Auf viele Fragen findet er Antworten, auf die drängendsten aber nicht: und zwar erkennbar deshalb, weil er statt dem Denken noch zu sehr dem Sehen vertraut. Wenn der Erdball um sich selber kreisen würde, erkennt er einmal, so ergäbe zum Beispiel das Wunder des verlorenen Tages einen Sinn. Doch dem ist ja nicht so: „Jeder sieht doch, dass es der Himmel ist, der sich dreht.“

Altertümliche Girlanden

Mag auch sein Duktus mit all den altertümlichen Girlanden und nicht enden wollenden Sätzen nicht immer leichtgängig sein, folgen wir den Abenteuern und Reflexionen des Kanoniers Hannes doch über weite Strecken mit Interesse, weil sich in ihnen eine Wendezeit im menschlichen Denken und Fühlen offenbart. Wenn er etwa den Sinn seiner vielen Entbehrungen auf hoher See damit beschreibt, dass ihm das Abenteuer gezeigt habe, was er kann und wer er ist, so zeigt sich ein erstes Verständnis von moderner Selbsterfüllung.

Leider aber ist der Kanonier nicht nur einmal, sondern noch ein zweites und drittes Mal um die Welt gereist – weshalb Schrott auch die beiden weiteren Reisen spekulierend nacherzählt. Obgleich er für den Leser dabei ein durchaus raffiniert komponiertes Ende bereithält, wird es bis dahin dann doch langatmig.

Newton kam weiter

Der Sache mit den Winden kommt der Mann aus deutschen Landen ohnehin nicht mehr auf die Spur: Der Mann, dem der entscheidende Erkenntnisschritt zur Erklärung dieses Phänomens glückte, hieß Isaac Newton und lebte etwa 150 Jahre später. Es gelang ihm ganz bequem vom heimischen Schreibtisch aus.

Raoul Schrott: Eine Geschichte des Windes oder Von dem deutschen Kanonier der erstmals die Welt umrundete und dann ein zweites und ein drittes Mal, Carl Hanser Verlag, 304 Seiten, 26 Euro.