Die Ruhe nach dem Waffenstillstand 1945 hielt nicht lange. Bald nach dem Zweiten Weltkrieg wollten Sieger und Besiegte wieder Musik hören und, viel wichtiger noch, selbst Musik spielen. Das war nicht nur in den großen Städten so, wo bald neue Funkhäuser entstanden; auch in der Provinz hauten die Menschen nach der Währungsreform 1948 wieder auf den Putz. Eines der musikalischen Nester war der Hegau. In Gasthäusern, Schulen und Festhallen traten einheimische Bands auf und interpretierten die neuesten Titel. Erst Freddy Quinn, dann Frank Sinatra.

Aber wie hießen die Bands nochmal, und wie ihre Musiker? Bevor diese lokalen Berühmtheiten von damals in die Vergessenheit rutschen, hält sie Uwe Ladwig, 59, nochmals fest. Er hat eine originelle Chronik geschrieben. Darin notiert er alle Bands samt deren Mitglieder, die sich im Kreis Konstanz mit U-Musik beschäftigt haben. Den Schwerpunkt bildet die Tanzmusik.

Das Publikum war dankbar für den Schwof

Ladwig hat sich damit Verdienste erworben. Er hat die Namen aller Akteure, auch der Nachrücker und Einspringer, aufgespürt und gesammelt. Und er schreibt auf, wo die jeweilige Band aufgetreten ist. Vom Kolpinghaus bis zur schulischen Aula – die Musiker nutzten jedes Podium. Sie trafen auf ein dankbares Publikum, das froh war für den Schwof – und dass wieder etwas los war im Dorf. Neue Musikstile entwickeln sich. Ladwig referiert, welcher Richtung die Bands um Stockach, im Hegau oder am Bodensee verpflichtet waren. Von der „Die Fischerin vom Bodensee“ (1956) bis zur Coverversion eines Titels von Uriah Heep führt ein langer Weg. Die Provinz war nie hinterher, hier wurde gespielt, was das Zeug hält.

Doch woher kam dieser Hunger nach flotter Musik? Einer der frühen Akteure beschreibt es so: „Nach dem Krieg wollten die französischen Besatzer feiern. Dafür brauchten sie Musik“, sagt der langjährige Schlagzeuger Werner Delisle. In Radolfzell, Villingen oder Konstanz waren französische Kompanien stationiert. Auch auf dem Land wurde gerne getanzt zur Livemusik. In Hilzingen oder Wangen auf der Höri versuchten sich Akkordeonisten am „Caprifischer“. Die Leute wollten wieder Musik machen – vor allem jene Musik, die in der NS-Diktatur verboten war. Und Tanzen war ein weit verbreitetes Bedürfnis. Der Konstanzer Konrad Frommer, der schon als 16-Jähriger in Combos mitspielte und hätte nicht mitspielen dürfen, nennt es „Tanzfreudigkeit.“ Mangels eigener Autos wurde diese im eigenen Dorf ausgelebt und dabei manche Dorfschönheit kontaktiert. So kam die Musik zu den Menschen und nicht umgekehrt.

Das Akkordeon bildete oft den Grundstock

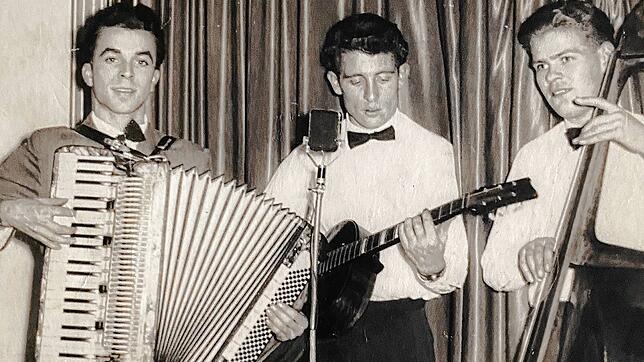

An musikalischen Talenten war kein Mangel. Begabte Trompeter und Klarinettisten, die später auf das verwandte Saxofon umstiegen, kamen aus den Dorfkapellen. Akkordeon war damals ein verbreitetes Instrument, es bildete den Grundstock für manche Formation. Das Keyboard kam erst später, erklärt Uwe Ladwig.

Die Namen der Bands zeigen auch in Südbaden, woher der Wind eigentlich weht: aus den USA. Seit den 60er-Jahren spielten Gruppen wie die „Outlaws“ oder “The Guns“. Eine Rockband nennt sich „Depression“, sie dröhnte programmgemäß nur fünf Jahre. Den Einfluss erst des Rock ‘n‘ Roll, dann von Pop und Rock nehmen die Musiker zwischen Hochrhein, Bodensee und Schwarzwald durstig auf. Da die Noten teuer waren, hörten sie sich Melodie und Akkorde mühsam ab. Dazu benötigt man Geduld und Talent, und beides war offenbar im Übermaß vorhanden.

Am Wochenende spielten Amateure zum Tanz auf

Die meisten dieser Musiker waren begabte Amateure. Neben ihrem Beruf als Landwirt, Elektromeister oder Lehrer tourten sie am Wochenende mit ihren Instrumenten durch die Lande. Wenn sie Glück hatten, engagierte sie das noble Park-Café in der Konstanzer Mainaustraße. Wenige wagten den Sprung in die stets gefährdete Existenz als Berufsmusiker. Einer der wenigen, der das schaffte ist, ist Jürgen Waidele. Bereits im zarten Alter von 14 Jahren stand er mit der Combo „The 4 W‘s“ auf der Bühne des Gasthauses „Löwen“ in Allensbach.

In wechselnden Bands spielte Waidele als Bandleader Keyboards, Gitarre und trat vor allem als Soulsänger auf. Am längsten bestand „Waideles Conversation“ – mehr als 30 Jahre spielte er in dieser großen Formation eine Mischung aus Pop, Jazz und Soul mit ihm als Guru an den Tasten. Waidele, heute 68, zog auch immer gute Leute an seine Seite. Der Saxofonist Arno Haas ist ein Glückstreffer, ebenso Bassist Pele Keller (von Haus aus Metzgermeister).

Die Livemusik im Wirtshaus ist Geschichte

Wo sind diese Bands hin? Die meisten sind Geschichte, ihre Spieler sind hochbetagt oder bereits verstorben. Der live bespielte Wirtshaussaal ist verwaist, auf dem Tresen liegt Staub. Club und Diskothek sind heute angesagt. Dort herrscht ebenso kalte wie perfekte Technik, die Boxen sind vom Feinsten. Die Musiker zum Anhimmeln und Verlieben sind Geschichte.

Umso wichtiger ist es, dass diese Epoche lokalen und künstlerischen Handwerks dokumentiert wird. Uwe Ladwig, selbst ein großer Organisator und Chef einer Bigband, legt hiermit eine ungeheure Fleißarbeit vor. Er hat Dutzende von Ohrenzeugen kontaktiert, um niemand zu vergessen. Die Bands zwischen Blumberg und Konstanz sind ein Stück Landesgeschichte – das akustische Parallelogramm zum Wirtschaftswunder seit den 50er-Jahren.

Das Buch: Uwe Ladwig: „Beat Rock Pop Cover Dance. Kapellen, Combos und Bands im Hegau ab 1950.“ 25 Euro inklusive CD (ab 25.11. bestellbar unter: office@uwe-ladwig.de). Ab 6. Dezember im Buchhandel.