Hans Thoma, der Säulenheilige der Kunst in Baden, war im April 2023 in Verruf geraten – ausgerechnet bei der Verleihung des Hans-Thoma-Preises in Bernau, dem Geburtsort des Künstlers, der höchsten Auszeichnung für Bildende Kunst des Landes Baden-Württemberg. Der designierte Preisträger Marcel van Eeden hatte schwere Vorwürfe gegen den Künstler erhoben. Sie lauteten auf Nähe des Künstlers zu völkischer Gesinnung und Antisemitismus.

Bis heute liegt der Schatten des Verdachts auf dem Künstler – und alle drei Ausstellungen zu dem Künstler sprechen ihn an oder machen ihn zum Thema. Die Sonderschau „Blicke auf Hans Thoma“ sowie die neue Dauerausstellung im Hans-Thoma-Kunstmuseum in Bernau zeigen neben Leihgaben der Kunsthalle Karlsruhe sowie aus Privatbesitz Werke aus der Museumssammlung – darunter die bedeutende Neuerwerbung „Das Kornfeld“ von 1892, ein Bild, das im nahezu van Gogh‘schen Pinselduktus Thomas Aufgeschlossenheit für neue Tendenzen in der Kunst der Zeit belegt. In der kompakten Studioausstellung „Hans Thoma. Ein Maler als Museumsdirektor“ wiederum thematisiert die Kunsthalle Karlsruhe Thomas Wirken als Direktor der Kunsthalle zu Beginn des 20. Jahrhunderts.

Die umfangreichste Präsentation ist im Augustinermuseum in Freiburg zu sehen. Angesichts der Vorwürfe van Eedens hatte das Museum den Rektor der Kunstakademie Karlsruhe zu einer künstlerischen „Intervention“ eingeladen. Die beschließt nun den so abwechslungsreichen wie dichten, von Felix Reuße vorzüglich kuratierten Parcours mit annähernd 200 Exponaten, zu denen sich die 28 Gummidrucke von van Eedens Beitrag gesellen.

Van Eeden wiederholt darin seine Vorwürfe. Doch können auch die aktuellen Belege nur eine Facette in der von ihm angestoßenen Diskussion sein. Jedenfalls sind auch sie ungeeignet, ein abschließendes Urteil zu fällen. Der Stab über Hans Thoma ist mitnichten gebrochen.

Der hatte in einem Brief an Cosima Wagner, die Witwe des erklärten Antisemiten Richard Wagner und Gralshüterin seines Werks, frank und frei erklärt: „Doch ich bin gar kein Antisemit.“ Es bedarf mithin weiterer Forschungen zu diesem Künstler. Und es bedarf einer unvoreingenommenen Wertung sowie sensiblen Gewichtung der Fakten.

Zu einem ausgewogenen Urteil über die Person und das Werk des Künstlers gehört, dass der junge Hans Thoma künstlerisch wie politisch auf der Seite des Fortschritts stand. Thoma sympathisierte mit sozialistischen Ideen, und bereits als junger Künstler – zu einer Zeit, als der Realismus in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte – begeisterte er sich für die Malerei Gustave Courbets, den er während seines Paris-Aufenthalts kennengelernt hatte. Nicht erst „Kornfeld“ von 1892, auch schon Gemälde wie „Auf einer Waldwiese“ (1874) zeugen von der Modernität seiner Malerei in der Zeit.

Stark im Fokus der Schau steht neben zwölf Gemälden Thomas grafisches Werk, ausgespannt zwischen Realismus, Symbolismus und Jugendstil. Zu seinen bekanntesten Werken zählen Landschaftsdarstellungen – nicht nur von seiner Bernauer Heimat und dem Schwarzwald, sondern etwa vom Taunus (aus der Zeit von Thomas gut zwei Jahrzehnten in Frankfurt) oder Oberitalien. Letztere Blätter entstanden auf Thomas zahlreichen Italienreisen.

Auch für seine Genreszenen ist Thoma bekannt. Das Gemälde „Hühnerfütterung“ von 1867 ist eine realistisch gemalte bäuerliche Szene, „Der Sämann“ von 1897 in der feierlichen Statuarik seiner Körperhaltung bereits vom Jugendstil angehaucht. Der „Mondscheingeiger“ aus demselben Jahr genießt die höheren Weihen des Symbolismus, wenn den in den Abendhimmel ragenden Geigenbogen eine Art Heiligenschein umfängt. Wiederkehrend ist das Motiv von Mutter und Kind.

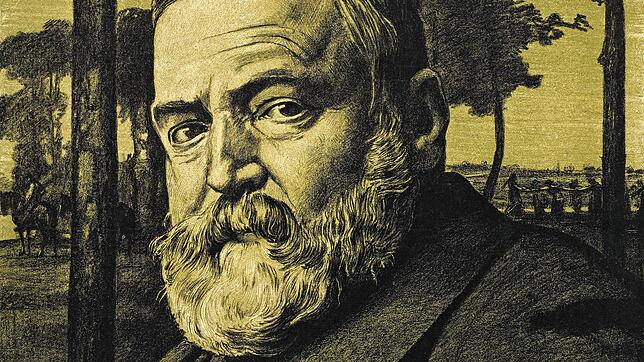

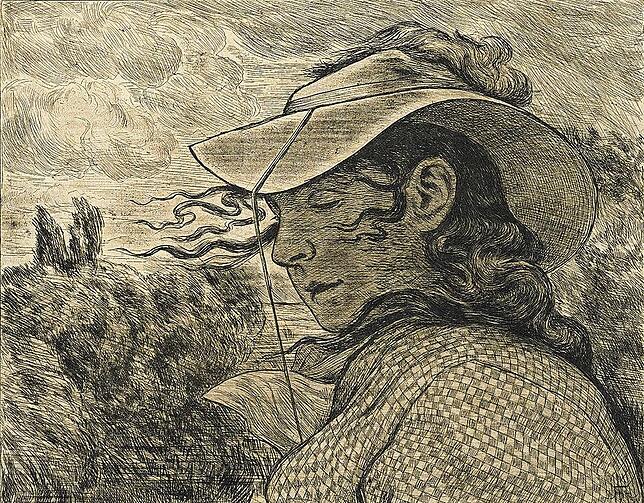

Die junge Frau mit Florentinerhut in einer Radierung von 1898 dürfte wohl Thomas Frau Cella sein. Unzweifelhaft von hoher Qualität sind auch Thomas Porträts und Selbstporträts: die Selbstbildnisse aus unterschiedlichen Lebensphasen und Bildnisse, wie die der Mutter oder seines Förderers, des badischen Großherzogs Friedrich I. Zu den gehaltvollsten Stücken zählen ausdrucksstarke Kompositionen mit Fabelwesen wie – halb Mensch, halb Fisch – das „Meerweib“ oder das „Tritonenpaar“ von 1895.

Augustinermuseum, Augustinerplatz, Freiburg. Bis 30. März 2025, Di. bis So. 10-17 Uhr, Fr. bis 19 Uhr. Infos: www.freiburg.de