Zeiten großer Umbrüche wecken Unbehagen und Angst, erst recht, wenn sich die Welt seit Jahren im Krisenmodus zu befinden scheint. Manchmal hilft ein Blick in die Vergangenheit, um sich zu vergegenwärtigen, dass alles viel, viel schlimmer sein könnte.

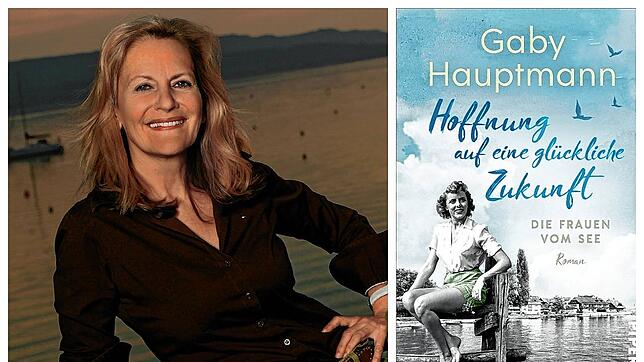

Der neue Roman von Gaby Hauptmann mit dem zuversichtlichen Titel „Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“ spielt zu einer Zeit und in einer Gegend, in der diese Zukunft in weiter Ferne zu liegen scheint – zumindest auf der Bodenseehalbinsel Höri.

Selbstverständlich ist Hauptmanns Hauptfigur eine Frau

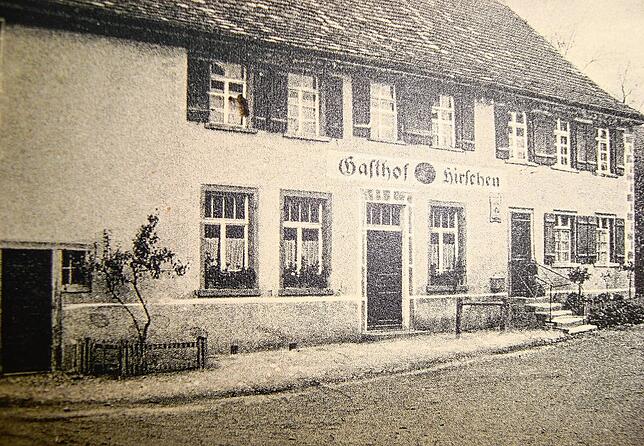

Hier trägt sich vor rund hundert Jahren ein Großteil der Handlung zu: Ein ehrgeiziges junges Ehepaar hat in Horn das Gasthaus „Hirschen“ gekauft, muss aber rasch erkennen, dass im Dorf spätmittelalterliche Zustände herrschen. Und das gilt keineswegs nur für die Infrastruktur.

Selbstverständlich ist die Heldin wie alle Hauptmannschen Hauptfiguren eine Frau, und selbstredend bietet sie allen Widrigkeiten trotzig, mutig und klug die Stirn. Dennoch unterscheidet sich das Buch deutlich vom bisherigen Gesamtwerk:

Es ist der erste Band einer dreiteiligen Jahrhundert-Saga, die Heldin ist authentisch, den „Hirschen“ gab und gibt es tatsächlich. Dass der Auftakt der Trilogie eine Hommage an die zweite Heimat der in Trossingen aufgewachsenen Allensbacher Autorin ist, versteht sich ebenfalls von selbst. Darüber hinaus ist „Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“ im doppelten Sinn ein Entwicklungsroman.

Die Geschichte beginnt 1913 und begleitet nicht nur die 1900 geborene Anna, sondern auch das Jahrhundert beim Älterwerden. Die erste Hälfte spielt allerdings auf der Schweizer Seite des Untersees, denn Anna, als siebtes Kind auf einem Bauernhof bei Mühlheim an der Donau nahe Tuttlingen aufgewachsen, wird mit 13 Jahren nach Steckborn geschickt:

Der Pfarrer hat eine Anstellung in der Gastwirtschaft „Krone“ vermittelt; der Hof der verwitweten Mutter kann nicht alle Kinder ernähren. Die Arbeit ist anstrengend, aber das ist das Mädchen gewohnt, und so macht sie sich im Lauf der Jahre unverzichtbar, bis sie schließlich zur rechten Hand der Chefin wird.

Dann kommt die Liebe ins Spiel: Gemeinsam mit dem Schweizer Kantinenleiter August übernimmt Anna den „Hirschen“. Elektrischen Strom kennt man am äußersten Zipfel der Höri anders als in Steckborn zwar nur vom Hörensagen, aber damit kann das Paar leben.

Weitaus ernüchternder ist die Erkenntnis, dass die Einheimischen allenfalls mal auf einen Schoppen vorbeischauen – die Inflation hat für unerschwingliche Preissteigerungen gesorgt. Am schlimmsten sind jedoch nicht die Umstände, sondern ein mächtiger Gegenspieler, der die Hoffnungen der beiden immer wieder sabotiert. August bessert den spärlichen Umsatz daher als Schmuggler auf. Ein riskantes und schließlich sogar lebensgefährliches Unterfangen.

Hauptmann schildert die Ereignisse konsequent aus Annas Perspektive, sodass sich mit den Jahren auch der Blick verändert. Anfangs ist das Mädchen ein verträumtes Naturkind, zehn Jahre und mehrere Töchter später sind die Träumereien einem freudlosen Pragmatismus gewichen. Nun besteht das Dasein im Grunde nur aus Schlafen und Arbeiten.

Begegnungen mit Hermann Hesse und seinem Freund

Auch ein eigenes Wirtshaus ändert nichts an den gesellschaftlichen Gegebenheiten für Frauen: Die einen haben ein Dienstmädchen, die anderen sind selber eins. Die zuversichtliche Anna ist allerdings nicht nur „eine Frau der Sprache und der Tat“, wie Augusts Schmugglerfreund voller Anerkennung feststellt, sondern auch ein Mensch mit besonderer Ausstrahlung.

Zu den schönsten Momenten der Geschichte gehören die Begegnungen mit Hermann Hesse und seinem Freund, dem Schweizer Maler Hans Sturzenegger. Überdies können selbst die widrigsten Herausforderungen der innigen und vergleichsweise emanzipierten Beziehung des Ehepaars nichts anhaben.

Neben der abwechslungsreichen und mitunter auch mal ziemlich spannenden Handlung erfreut das Buch nicht zuletzt durch die sympathischen und sehr nachvollziehbaren Beschreibungen, wenn Anna bei ihrer Ankunft in der Schweiz vom optischen Reichtum der Stadt Schaffhausen überwältigt oder später von der Schönheit des Bodensees ergriffen wird.

Angesichts der großen Empathie, mit der Hauptmann die Geschichte erzählt, sind die für ihre Romane oftmals typischen stilistischen Fahrlässigkeiten umso bedauerlicher: Wenn sich die Figuren nicht gerade vielsagende oder andere Blicke zuwerfen, dann schenken sie sich ein Lächeln.

Außerdem hat sich vor hundert Jahren garantiert noch niemand der modernen Redewendung „alles gut“ bedient. Die Autorin entschädigt dafür mit Annas Reaktion auf den gescheiterten Putsch der Faschisten im November 1923.

„Sie schreien Parolen und haben keine Lösungen“ – das lässt sich auch als Kommentar zum aktuellen Rechtsextremismus in Deutschland interpretieren. Im Buch ereignet sich die nationale Katastrophe erst zehn Jahre später, die persönliche viel früher.

Als endlich in der Tat „alles gut“ ist, kommt es zur Tragödie, aber ein kleines Wunder sorgt dafür, dass nicht alles verloren ist. Wie schrieb Hesse doch als Widmung auf ein Porträt, das Sturzenegger von Anna gemalt hat: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne.