Als die Überlinger Rebleute 1646 zur Fasnacht ihren traditionellen Schwerttanz aufführen wollten, gab es ein Problem. Der Dreißigjährige Krieg war noch in vollem Gange, gleich gegenüber auf der anderen Seeseite setzten gerade schwedische und französische Truppen zur Erstürmung von Bregenz an. Fröhliche Tänze passten nicht recht in die Zeit.

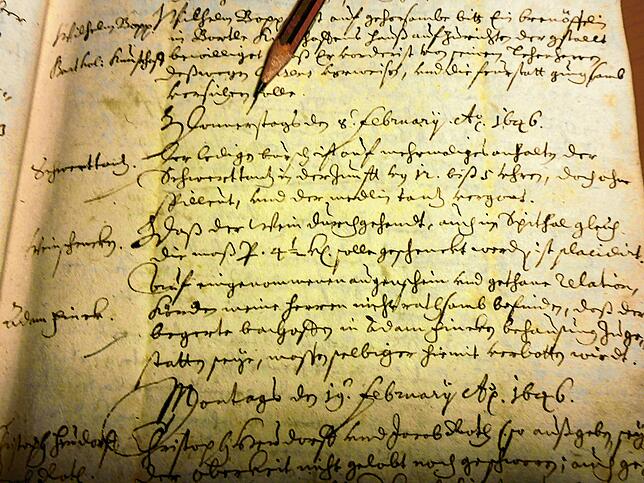

Doch nach eingehender Beratung fand der Magistrat zu einem Kompromiss. „Den ledigen Burschen“, so wurde am 8. Februar verkündet, sei „auf mehrmaliges Anhalten der Schwerttanz in der Zunft von 12 bis 5 Uhr“ gestattet. Allerdings: „ohne Spielleut und den medlintanz!“ Auf Musik und Mädchen also mussten die „Burschen“ verzichten. Nur drei Tage zuvor hatte man das Ansinnen noch komplett abgeschmettert: Angesichts „beschwerlichster Kriegsläufte“ gebe es statt zum Tanzen vielmehr „Ursach zu beten“.

Das Ratsprotokoll gilt heute als ältester Beleg der bis heute erhaltenen Überlinger Tradition. Und die Zusatznotiz mit Bezug zum Kriegsgeschehen (entdeckt erst vor wenigen Monaten von Überlingens Stadtarchivar Walter Liehner) beweist, dass der Fasnacht ein ambivalenter Status schon immer eingeschrieben war. Einerseits soll sie die Zeit des Narren sein, der sich den moralischen Vorschriften seiner Zeit widersetzt. Andererseits sind wirklich gravierende Verstöße gegen Anstand und Sitte unbedingt zu vermeiden.

Der zurückliegende Donnerstag brachte das Dilemma so deutlich zur Geltung wie lange nicht mehr. Während nur 1500 Kilometer entfernt Raketen einschlagen, stießen Menschen in den Gassen von Konstanz, Villingen und Waldshut auf eine glückselige Fasnacht an.

Die Empörung ließ nicht lange auf sich warten. „In der Ukraine tobt ein Krieg und ihr habt nichts besseres im Kopf als so einen Blödsinn!“, „Ich glaube, derzeit gibt es Wichtigeres als Fasnacht!“ Mit solchen Kommentaren machen SÜDKURIER-Leser ihrem Unmut Luft. Zu Recht?

Danach befragt fällt Werner Mezger spontan das Beispiel vom Überlinger Magistratsbeschluss ein. „Die Fasnacht ist eine gewachsene Tradition und immaterielles Weltkulturerbe“, sagt der Kulturanthropologe von der Universität Freiburg. „An einem solchen Erbe auch in schweren Zeiten festzuhalten, zeugt erst einmal nicht von Taktlosigkeit, sondern von Standhaftigkeit.“ Wer im Angesicht der Barbarei seine eigene Kultur aufgebe, der begehe einen großen Fehler.

Und doch kann es angebracht sein, den Charakter des Brauchtums der jeweiligen politischen Lage anzupassen. Die Schwerttänzer mussten einst auf musikalische Begleitung verzichten. Für die heutigen Feierlichkeiten, sagt der Fasnachtsforscher, sei ganz allgemein „Jubel-Trubel-Heiterkeit“ nicht angemessen.

Feiern ohne große Ausgelassenheit, das ist in in der Fasnacht kein Widerspruch, weil sie weit mehr ist als jener „Blödsinn“, den mancher in ihr vermutet. Aus der Glaubenswelt hervorgegangen diente sie dem Menschen zur Bewältigung gewaltiger Transformationsprozesse, wie sie bereits im 15. Jahrhundert zu erleben waren – und wie sie sich heute in Gestalt von Digitalisierung, Globalisierung und nun auch neuen militärischen Bedrohungen fortsetzen. Die ihr zugrunde liegende Hoffnung lautete stets: Wenn wir der Welt ihre eigene Narrheit vorspielen, findet sie vielleicht gerade darüber wieder zur Vernunft zurück.

Auf diese Weise bieten Fasnacht und Karneval bis heute vielen Menschen Orientierung. Ihre Narrengerichtsverhandlungen und Motivwagen zeigen die Welt nicht selten wahrhaftiger als sie uns im Originalzustand erscheint. Und mit ihrer strengen zeitlichen Begrenzung gibt sie in haltloser Zeit dem Leben einen Rhythmus. So rückt das zuverlässige Ende am Aschermittwoch die Endlichkeit ins menschliche Bewusstsein.

„Kein Spaß ohne Ende“

„Löblich ist ein tolles Streben, wenn es kurz ist und mit Sinn“, schrieb Goethe über den Kölner Karneval. Für Mezger bringt dieser Zweiklang von Sinn und Zeit den Wert auf den Punkt: „Fasnacht ist nicht Spaß ohne Ende, sondern ein zeitlich begrenztes Vergnügen. Sie wird nur inszeniert, um wieder unterzugehen.“

Immer Fasnacht feiern, mag die Welt auch dabei zugrunde gehen? Die Geschichte hält dagegen: Im 20. Jahrhundert fiel die Fasnacht 18 Mal aus, in Erinnerung geblieben sind insbesondere die Absagen in Reaktion auf den zweiten Golfkrieg 1991. Gemessen daran, so könnte man den Eindruck gewinnen, hätte es zum Verzicht schon zahlreiche Anlässe gegeben.

Doch die Wahrheit ist, dass der Golfkrieg allein gar nicht ausschlaggebend war. „Es bestand damals die berechtigte Sorge, Raketen aus deutscher Produktion könnten in Israel einschlagen“, sagt Mezger: „Das wird leider immer wieder vergessen.“ Die Absage sei vor diesem Hintergrund richtig gewesen.

Auch ein bedeutsames Kulturerbe wie die traditionelle Fasnacht ist also nicht über alle Weltpolitik erhaben. Wann Standhaftigkeit zur Taktlosigkeit wird, das steht in keinem Regelbuch. Bei strenger Auslegung stünde die Tradition bald auf der Kippe, ist doch an fürchterlichen Ereignissen kein Mangel: Vor dem Coronajahr 2021 sorgten bereits die Fasnachtsveranstaltungen im Zeichen des Terroranschlags von Hanau für Stirnrunzeln.

So gilt es, über Art und Umfang der Fasnacht von Jahr zu Jahr aufs Neue zu entscheiden. Und zwar von Narren, die nie vergessen sollten: Tolles Streben ist zu loben – aber nur, wenn es kurz ist und mit Sinn.