Vom Suchen und Finden des Glücks: ein beliebtes Thema, das in den Ratgeberabteilungen der Buchhandlungen ganze Regale fühlt. Ersetzt man Glück durch Liebe und bezieht noch die Belletristik mit ein, ließe sich mit den entsprechenden Werken leicht eine eigene Bibliothek füllen. Um die Liebe geht es in Gaby Hauptmanns jüngstem Buch allerdings nur am Rande. Es beginnt mit einer Frage: „Was ist Glück?“ Natürlich ist das Spektrum möglicher Antworten gewaltig, zumal sie individuell unterschiedlich ausfallen. Gerade das kleine Glück offenbart sich oft erst im Nachhinein: wenn etwas verloren gegangen ist, was für allzu selbstverständlich gehalten wurde.

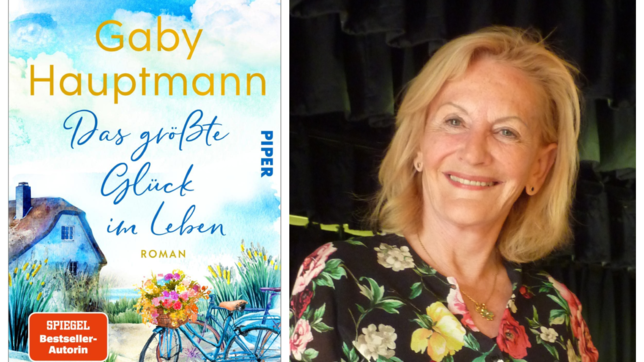

So ergeht es auch Maike, der Heldin dieses Romans, dem die Allensbacher Bestsellerautorin den Titel „Das größte Glück im Leben“ gegeben hat. Er beantwortet zudem die Eingangsfrage: Das Buch ist eine Hommage an die Freundschaft. Maike, Mitte vierzig, lebt in der ostholsteinischen Küstengemeinde Timmendorfer Strand im Butenweg, einer beschaulichen Sackgasse mit einer verschworenen Straßengemeinschaft, die keine Anlässe braucht, um sich zu fröhlichen Abenden mit allerlei Leckereien zusammenzufinden.

Die Töpferin, die der Liebe seit ihrer Scheidung vor einigen Jahren abgeschworen hat, bewohnt ein Knusperhäuschen, das einst ihr Großvater gebaut hat, „ein kleines, verwunschenes Fleckchen Erde“; hier scheint wie im Märchen die Zeit stehen geblieben zu sein. Aber ach: Je größer in Geschichten dieser Art die anfängliche Idylle, desto tiefer ist erfahrungsgemäß der Absturz.

Da Tochter Lilly mittlerweile studiert, hat Maike Muße genug, sich ihrem Kunsthandwerk zu widmen. Ihre Arbeit erschöpft sich jedoch gezwungenermaßen größtenteils in Souvenir-Tassen, weil die sich bei Touristen der größten Beliebtheit erfreuen. Sie selbst könnte davon leben, doch der Ex-Gatte, der das gemütliche Couchleben irgendwann satt hatte, ist ein säumiger Unterhaltszahler, weshalb sie Lillys Studium größtenteils allein finanziert.

Der Schuft hat damals den Umbau des achtzig Jahre alten Häuschens forciert, sich dann aber zu einer Jüngeren aus dem Staub gemacht und Maike auf einem nicht unerheblichen Schuldenberg sitzen gelassen. Als der Butenweg auf Kosten der Anlieger geteert werden soll, drohen Maike neben den monatlichen Kreditzahlungen zusätzliche Kosten, die ihre Einnahmen bei weitem übersteigen würden. Diese Tatsache wiederum macht sich der niederträchtige Filialleiter ihrer Bank zunutze.

Der Mann strebt eine zweite Karriere als Immobilienmakler an und macht Maike für ihr Häuschen ein Angebot, das sie nicht ablehnen kann. Jetzt ist sie zwar Millionärin, doch das Glück ist dahin, und eine Werkstatt hat sie auch nicht mehr. Prompt fühlt sie sich, als sei sie aus dem Leben geplumpst.

Selbstverständlich ist dies nicht das Ende der Geschichte, das wäre ja noch schöner. Im wahren Leben fallen Türen des Öfteren krachend zu, ohne dass sich eine andere öffnet, aber niemand liest Bücher wie dieses, um sich mit der Tristesse des Alltags konfrontieren zu lassen. Dabei geht es durchaus dramatisch zu, denn die Handlung ist multiperspektivisch angelegt. Maike ist zwar die unglückliche Hauptfigur, die sich schließlich zu allem Überfluss auch noch in den gleichen jungen Mann verliebt wie ihre Tochter, aber Hauptmann schildert die Ereignisse immer wieder auch aus anderen Blickwinkeln.

Eine weitere tragische Rolle spielt zum Beispiel Lea Lohmann, die Frau jenes Hamburger Fabrikanten, der Maike Haus erworben hat, um die „armselige Hütte“ umgehend zu Gunsten einer protzigen Villa abzureißen lassen. Lea hat die letzten Jahrzehnte im Schatten dieses großkotzigen polternden Emporkömmlings verbracht und ist dort verkümmert.

Das Böse ist männlich

In dieser größtenteils eher schlichten Rollenverteilung mag, wer will, eine Schwäche des Buches sehen: Das Böse ist männlich, die Opfer sind weiblich. Weil der Banker nicht der einzige ist, der ein Auge auf Maikes Häuschen geworfen hat, entwickelt sich um sie herum (ähnlich wie in Hauptmanns letztjährigem Buch „Unser ganz besonderer Moment“) eine regelrechte maskuline Verschwörung.

Die positiven Männerfiguren lassen sich an einer Hand abzählen, sie sind entweder Liebhaber, schwul oder Nachbar. Ein aufmerksameres Lektorat hätte auch angemerkt, dass die Mitwirkenden geradezu waffenscheinpflichtig oft mit Blicken um sich werfen oder sich in einer Häufigkeit zunicken, die in der Realität womöglich zu Nackenschmerzen führen würde. Aber das sind kleine Unebenheiten, die den Handlungsfluss nicht weiter stören.

Viel entscheidender ist selbstredend die Frage, ob das Glück wieder zu Maike zurückfindet (oder umgekehrt), und nun kommt die Freundschaft ins Spiel: „Wenn man helfen kann, soll man helfen“, lautet die Botschaft des Buches, unmittelbar gefolgt von „Gemeinsam sind wir stark.“ Die Nachbarschaft hat zwar gemeinschaftlich dem Bagger getrotzt, aber ziviler Ungehorsam allein wird das Lohmannsche Bauprojekt nicht stoppen. Wider Erwarten hat ausgerechnet das Objekt der Begierde selbst entscheidenden Anteil daran, dass sich alles zum Guten wendet.