Ein Schockerlebnis gleich zu Beginn. Auf einem Museumssockel im Erdgeschoss des Kunsthauses Bregenz liegen VR-Brille und Kopfhörer: das Besteck für den Horrortrip.

Ahnungslos setzt sich der Besucher von Jordan Wolfsons Ausstellung das Headset zu dem 3D-Video „Real Violence“ auf den Kopf – und wird hineingeworfen in eine Szene unfassbarer Brutalität.

Ein junger Mann kniet auf einer New Yorker Straße am Boden, ein zweiter, mit Wolfsons Zügen und einem Baseballschläger in der Hand, steht hinter ihm – und beginnt urplötzlich, den Knienden mit der Holzkeule zu attackieren. Zertrümmert ihm gleich mit dem ersten Schlag, der ihn niederstreckt, fast den Kopf. Und schlägt wie entfesselt minutenlang weiter auf ihn ein. Zurück bleibt ein blutendes Stück Fleisch.

Eine Hinrichtung, ein Angriff auch auf die Retina des Besuchers, mit dem ihn die Ausstellung empfängt. Auch „House with Face“ ist nicht dafür geschaffen, uns froher zu stimmen. Wir sehen ein zornrotes, wutverzerrtes, giftig-runzliges Gesicht, mit Piercings übersät.

Das Ganze, annähernd drei Meter hoch, dient als reliefartige Außenhaut einer blockhüttenartigen Konstruktion. Hinzu kommt eine Wandinstallation mit nietenbesetzten Rockerjacken und bildlichen Comicfiguren mit Leuchtnasen und Erbrechensszenen.

Amüsant dagegen das Video „Animation, masks“ von 2011, mit der Comicfigur eines hageren, bärtigen orthodoxen Juden mit Kippa, der mit heiterer Miene und schiefen Zähnen in der „Vogue“ blättert und dazu wort- und gestenreiche Kommentare abgibt. Welten prallen da aufeinander. Jordan Wolfson entstammt selbst einer säkularen jüdischen Familie.

Blickkontakt zum Betrachter

International bekannt wurde Wolfson 2014 mit der computeranimierten Skulptur „Female Figure“ von 2014. Zu Discomusik vollführt eine schlanke junge Frau eine Art Tabledance. Die Figur ist hyperrealistisch gestaltet, mit blondiertem Haar und bis über die Knie reichenden Stiefeln.

Lediglich die offen liegenden künstlichen Schultergelenke entlarven sie als Puppe. Mit ihrer giftgrünen Pestmaske mit Hakennase mutiert sie gleichzeitig zur Greisin. Die Besonderheit der Skulptur: Dank Bewegungsmelder und Gesichtserkennungssoftware hält die halbseidene Dame steten Blickkontakt zum Betrachter.

Auch „Female Figure“ ist in dieser dritten Ausstellung im Jubiläumsjahr des Kunsthauses zu sehen: Vor 25 Jahren nahm die international renommierte Ausstellungsstätte ihren Betrieb auf. Der US-Amerikaner verwendet in seinen VR-Installationen und Skulpturen gern Motive aus Computerspiel, Internet und Comicfilmen.

Mit schwarzem Humor und einer an der Ästhetik der Werbebranche geschulten Bildsprache thematisiert Wolfson Phänomene wie Sexismus, Rassismus und Gewalt. Wer in seinen in Bregenz ausgestellten Werken freilich nach einem handfesten, bündig formulierbaren Sinn sucht, steht vermutlich auf verlorenem Posten.

So zielt das Schockvideo am Beginn nicht auf eine reflexive Wahrnehmung des Betrachters, sondern, so Wolfson, seine körperhafte Reaktion. Und Werke wie „Animation, masks“ sind in der willkürlichen, beliebig anmutenden szenischen Abfolge der Bilder womöglich als Spiegel unserer schnipselartigen Wahrnehmung der Welt durch Social Media konzipiert.

Vergleichbares ließe sich von der knapp 14-minütigen Einkanal-Videoanimation „Raspberry Poser“ sagen. In einer Einkaufstraße in Soho schwebt zu einer melancholisch singenden Frauenstimme ein Kondom in der Luft, aus dem kleine rote Herzen entweichen. Oder es verwandelt sich das Anarchiezeichen, gebildet aus Tausenden kleinen Pillen, in eine Herzform – und gleich darauf in die beiden Geschlechtszeichen für Mann und Frau.

Streckenweise bewegt sich die Kamera durch ein Möbelhaus. In dem hüpft auf einem Bett wie auf einem Trampolin, ungute Assoziationen weckend, ein animiertes kugelförmiges, stacheliges Etwas. Doch handelt das Video aus dem Jahr 2012 nicht von Corona, sondern – unter anderem – von Wolfsons Angst vor Aids.

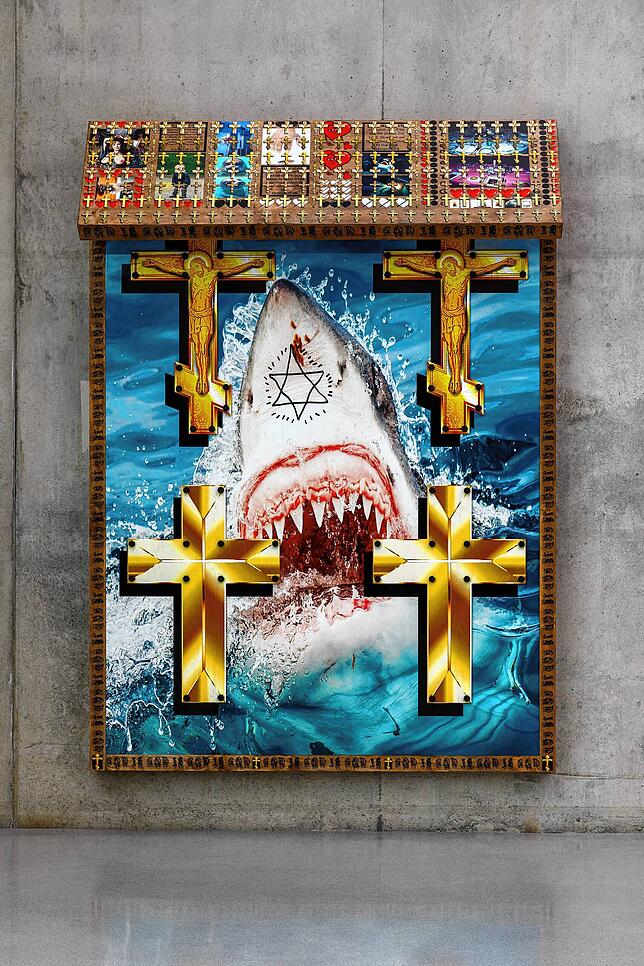

Erklärtermaßen Tabubrüche sind die Wandarbeiten im zweiten Obergeschoss. Eine am Boden kniende Japanerin im Kimono hält ein Stück Pizza in der Hand. Der Davidstern spielt eine gewisse Rolle; Aufkleber mit dem Schriftzug „Describing how a dog was slaughtered“ stehen für den Verlust von Unschuld und Mitgefühl.

Die visuelle Collage „Artists Friends Racists“ aus dem Jahr 2020 wechselt dann ohne stringente erzählerische Linie von Emojis zu Davidsternen zu Comic-Häschen, die mit roten Herzchen spielen, und Porträts bekannter Künstler, darunter Wolfson – oder zu selbstzufriedenen Weißen. Darf man Wolfson Glauben schenken, ist die Arbeit nicht zuletzt eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Rassismus.

Kunsthaus Bregenz, Karl-Tizian-Platz. Bis 9. Oktober, Di bis So 10-18 Uhr, Do bis 20 Uhr (bis 31. August), Di bis So 10-18 Uhr, Do bis 20 Uhr (1. September bis 9. Oktober). Weitere Informationen finden Sie unter:

http://www.kunsthaus-bregenz.at