Jeder hat eine Mutter, manche sogar zwei: die genetische und dazu noch eine Leihmutter. Nicht nur diese vergleichsweise junge Arbeitsteilung hat den ursprünglich rein biologischen Vorgang von Schwangerschaft und Geburt verändert. Auch sonst funken Wissenschaft und Technik dazwischen. So kann das Geschlecht des Kindes schon im Mutterleib bestimmt werden – und die werdenden Eltern sich emotional schon mal auf den Nachwuchs einstellen. Ungeahnte Möglichkeiten eröffnet die Genetik: für Wunschkinder, nach ausgewählten Eigenschaften sozusagen am Reißbrett designt.

Wie die Schwangerschaft unterliegt auch das Verhältnis von Mutter und Kind dem Wandel der Zeit. Eine Ausstellung der Kunsthalle Mannheim beleuchtet es von der Urgeschichte bis zur Gegenwart. Sie trägt den schlichtestmöglichen Titel: „Mutter!“ Doch was klingt in dieser Überschrift nicht alles an. Das Werben um Zuwendung. Die Bitte um Hilfe. Die dringende Forderung, gehört zu werden – oder, im Gegenteil: empörte Zurechtweisung, Abgrenzung, Distanzierung.

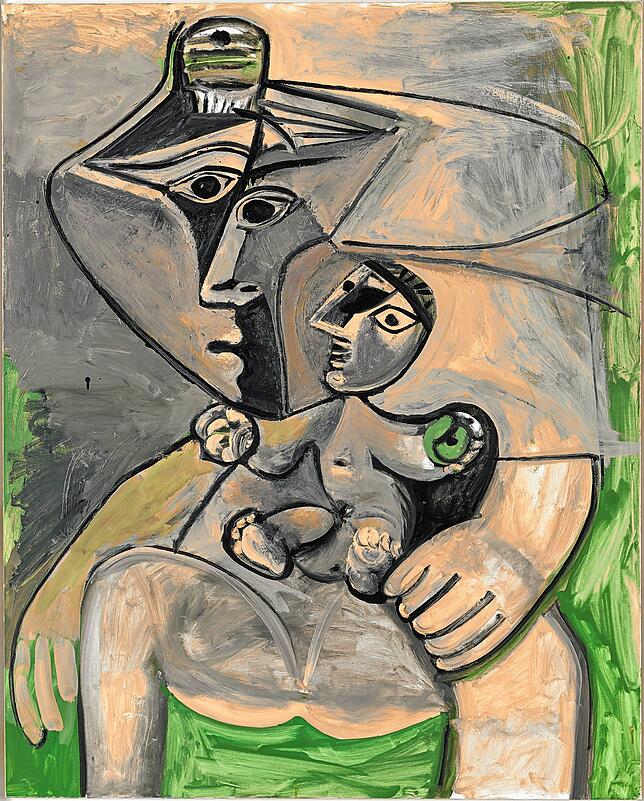

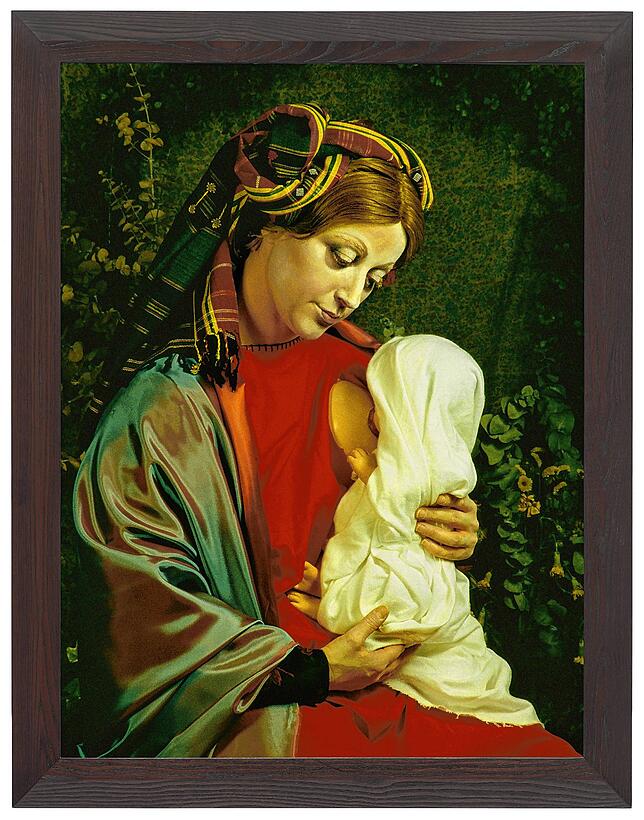

Einst waren Mutterfiguren Sinnbilder der Fruchtbarkeit; so das über 4000 Jahre alte jungsteinzeitliche Kykladenidol, auch die thronende Terrakottafigur mit Vierlingen aus dem antiken Rom. Seit dem Mittelalter wird das Bild der Mutter in der westlichen Zivilisation dann stark von Madonnendarstellungen geprägt – bis hin zur künstlerischen Moderne, ja, zur Gegenwart.

Ein Beispiel für die Anziehungs- und Prägekraft des Motivs ist das wunderbare, nach 1454 entstandene Madonnenbild des niederländischen Renaissancemalers Dieric Bouts. In der liebevollen Zuwendung der Gottesmutter zu dem nackten Jesusknäblein in ihren Armen konnte die biblische Szene von jeder Mutter als wortloser und dafür bildmächtiger Appell verstanden werden. Stillschweigend ist der christliche Bildtypus noch in einem 2017 von der Pop-Ikone Beyoncé auf Instagram geposteten Porträtfoto des Künstlers Mason Poole präsent: Mit ihren neugeborenen Zwillingen auf dem Arm stilisiert sie sich zu einer Art Madonna im Rosenhag.

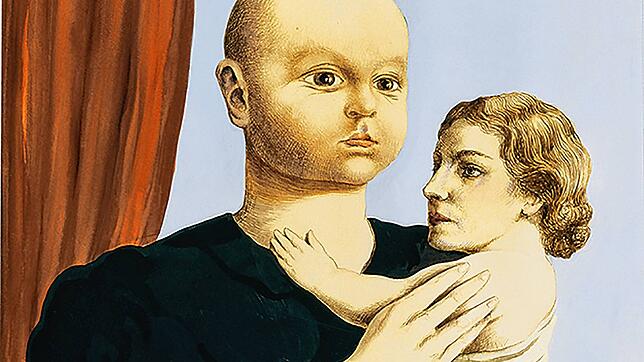

Die Mutter als Heilige – näher an der Wirklichkeit erscheinen da Mutter-Kind-Szenen der Moderne. Otto Dix‘ Gemälde „Die Schwangere“ von 1931 verzichtet im strikten Realismus auf jede Überhöhung von Mutterschaft. Während impressionistische Gemälde von Suzanne Valadon und Mary Cassatt den Mutter-Kind-Bezug emotional vertiefen. In Käthe Kollwitz‘ ausdrucksstarker, lebensgroßer Bronzeskulptur schirmt eine Mutter zwei Kleinkinder gegen eine feindselige Welt ab. Und in dem schönen Gemälde „Mutter und Kind, Halbfigur“ von Paula Modersohn-Becker verschmelzen die beiden Leiber beinahe zu einem einzigen.

Nicht immer erscheint das Mutter-Kind-Verhältnis in der Kunst derart harmonisch. Im Fortgang des Jahrhunderts legen sich auch dunkle Schatten darauf. In Meret Oppenheims „Votivbild (Würgeengel)“ etwa wird die Mutter gegenüber ihrem Kind handgreiflich. Und in dem Video „Me and My Mother“ lässt der Isländer Ragnar Kjartansson periodische Spuckattacken seiner Mutter über sich ergehen. In Tala Madanis animiertem Ein-Kanal-Video „The Womb“ von 2019 wiederum schießt das Kind zurück. Gegen die Zumutungen draußen hantiert ein Fötus mit einem Revolver.

Ein Perspektivwechsel vollzieht sich in Mary Kellys Werkzyklen „Ante-Partum“ und „Post-Partum“: Die Künstlerin schildert als (werdende) Mutter ihre Schwanger- und Mutterschaft. Auch Manjari Sharma und Irina Rozovsky dokumentieren in „To See Your Face“ von 2016/17 die Zeit bis zur Geburt in einem Smartphone-Dialog. Es gibt aber auch die enttäuschte – oder überzeugte – künstlerische Absage an Mutterschaft. So bei Tracey Emin oder, augenzwinkernd, bei Valie Export, die als Kind-Ersatz einen Staubsauger liebkost. Elina Brotherus führt nach frustrierend erfolglosen Versuchen, schwanger zu werden, gegen glücklichere Mütter ihren Dackel ins Feld („My Dog Is Cuter Than Your Ugly Baby“, 2013).

In diesen und weiteren Werken wird deutlich, dass Mutterschaft alles andere als eine feste anthropologische Konstante ist. Vielmehr ist sie kulturell geprägt und unterliegt dem geschichtlichen Wandel. Wer aber „Mutter!“ sagt, sollte auch „Vater!“ sagen. Die Kunsthalle Mannheim schuldet uns noch eine – hoffentlich ähnlich Horizont erweiternde, anrührende – Schau.