„Nach Innen geht der Weg. In uns und nirgends sonst ist die Ewigkeit, die Vergangenheit und die Zukunft.“ Wer hätte gedacht, dass der verstaubte Romantiker Novalis wirklich einmal hilfreich sein kann. Mehr noch, er scheint auch nach zwei Jahrhunderten aktueller denn je.

Zumindest hilft mir das repetitive Rezitieren dieses romantischen Schlüsselsatzes zur Bewältigung der ersten 120 Meter Wegstrecke am Donauufer. Umgerechnet heißt das: gerade einmal eine Stunde, die mir wirklich wie eine Ewigkeit vorkommt, ist bei der „geführten Entschleunigung“ absolviert. Für einen Anfänger ist es also höchste Zeit für eine Pause und ein Gespräch mit meinem Lehrmeister Daniel Beerstecher, der im Rahmen des Skulpturenprojekts „Donaugalerie 2019“ in extremer Langsamkeit quasi als lebendige Skulptur 60 Tage lang der Donau entlang wandelte.

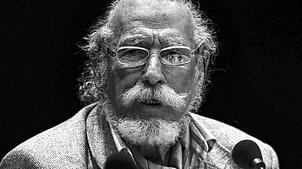

Zunächst dreht sich das Gespräch um das spektakuläre Projekt „Walk in time“. Der Stuttgarter Künstler war sechs Tage in der Woche jeweils sechs Stunden täglich unterwegs. Startpunkt war am Donaueschinger Museum Art.Plus. Dem Lauf der jungen Donau folgend, über das Geröll der Donauversickerung, entlang vorbei rauschender Autos und Züge, vorbei an staunenden, irritierten Passanten, über den belebten Tuttlinger Wochenmarkt, im Schneckentempo über von der Verkehrspolizei gesperrte Zebrastreifen endete der meditative Marathon der Langsamkeit schließlich auf der Startbahn des Flugplatzes in Neuhausen ob Eck.

Beim Betrachten der Fotos vom Zieleinlauf ist auch Daniel Beerstecher wieder gerührt und zugleich begeistert: „Was für ein starker, symbolträchtiger Moment voller Gegensätze“. Ausgerechnet an einem Ort, der für Durchstarten und Höchstgeschwindigkeit steht, wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 Metern pro Stunde in höchstem Maße das Innehalten, die Achtsamkeit und somit die Besinnung auf das Wesentliche zelebriert.

Als lebendige Skulptur verkörpert Beerstecher das Wesentliche im Leben und der Kunst gleichermaßen. Er veranschaulicht und personifiziert, was für ein Kunstwerk, ob es sich nun um Malerei, eine Skulptur oder eine Performance handelt, immer gilt: Die Lebenszeit des Künstlers ist in ihm verwoben.

Der 1979 in Schwäbisch Hall geborene Künstler hat schon früh während seines Studiums an der Staatlichen Kunstakademie Stuttgart und als Gaststudent in Japan und in Brasilien die Wanderschaft zum Inhalt seiner Kunst gemacht, wie man es aktuell in der Galerie der Stadt Tuttlingen eindrucksvoll nachvollziehen kann. Beerstechers Werk berührt auch immer die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Daseins. Als ein Eroberer des Unmöglichen und scheinbar Unnützen machte der Künstler 2005 eine Tour zu Fuß im Business-Anzug durch die Landschaft Lapplands und war in Patagonien mit einem Segelboot auf Rädern unterwegs.

Im Internet (www.danielbeerstecher.de) kann man Daniel Beerstecher bei seinem Langsamlauf immer noch auf Schritt und Tritt verfolgen. Man sieht dabei nur seine verschränkten Hände sowie seine Füße, wie sie sich in Zeitlupe auf wechselndem Untergrund fortbewegen. Schon das reine Zuschauen wird bereits zu einer Meditationsübung. Sie dient als theoretische Vorbereitung für den praktischen Teil, der geführten Entschleunigung und dem achtsamen Wandern im Donautal. Diese besonders intensive Form der bewussten Entschleunigung sei eine Antwort auf einen hektischen, tempobestimmten Alltag, so sagt er.

Indem sich Beerstecher jedoch selbst medial überwacht, verortet er sich doch zugleich in eben jener Welt, aus der er auszubrechen versucht. Er kennt diesen Widerspruch und kann sich damit arrangieren. Letztlich stellt er auf diesem Weg nur selbstkritische Fragen zu aktuellen gesellschaftlichen Themen. Antworten auf den Drang zum selbstoptimierenden Individuum und dem Zwang, permanent mit der technischen Entwicklung Schritt halten zu müssen, müssen sich die Zuschauer schon selber geben. Zurück, weit weg von der digitalen Welt zum praktischen Teil, ins Donautal zu Beerstechers Gehmeditation, die ihren Ursprung im Zen-Buddhismus hat. Beerstecher: „Es geht darum, dass man sich auf das Gehen selbst fokussiert. Man muss sich auf jeden einzelnen Abschnitt eines Schrittes konzentrieren“. Das heißt: Anheben, Nach-vorne-Setzen, Absetzen, Verwurzeln.

Es gibt dabei bis zu sechs Abschnitte, in die ein Schritt unterteilt werden kann. Der Ratschlag vom Profi: „Je mehr man sich auf das Gehen konzentriert, desto langsamer wird man.“ Aufbrechen und sich in eine unbekannte Gegend zu begeben, ist ein wesentliches Prinzip in Daniel Beerstechers Arbeit. Dabei muss es nicht immer die weite Welt sein. Die meditative Wanderschaft führt ihn und jeden, der sich darauf einlassen kann, zur inneren Einkehr und zur Entschleunigung, mit oder ohne Novalis‘ Hilfe.