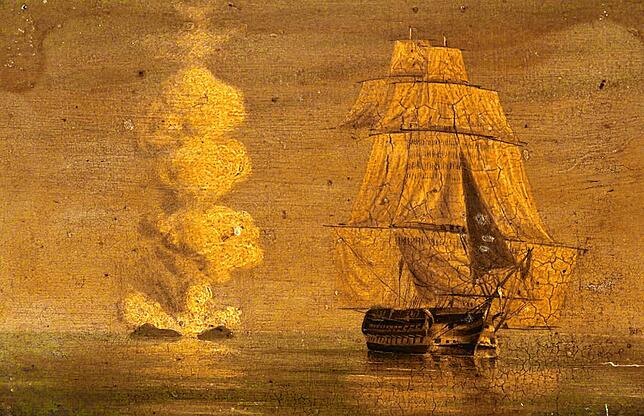

Der Meeresgrund zwischen der afrikanischen und eurasischen Platte im Mittelmeer ist eine geologisch unruhige Zone. Es gibt darin einen Unterwasservulkan, der so groß ist wie der Ätna, aber mit seinen höchsten Erhebungen nur sieben bis acht Meter unter der Wasseroberfläche erreicht. Die Spitze dieses Vulkans tauchte vor 190 Jahren einmal aus der Tiefe auf.

Im Juli 1831 erregte das Erscheinen dieser neuen Insel bei Seefahrern und den Bewohnern der rund 60 Kilometern entfernten Stadt Sciacca einiges Aufsehen: bei Geologen, Künstlern, Reisenden – und nicht zuletzt bei Machthabern. Mehrere Staaten beanspruchten das unverhofft erschienene Eiland für sich.

Da war zum einen das Königreich beider Sizilien mit seinem damaligen Herrscher Ferdinand II., zweitens Großbritannien unter Premierminister Earl Grey und schließlich als dritte Partei Frankreich, das seinen Einfluss unter dem Bürgerkönig Louis-Philippe bis an die nordafrikanische Küste ausdehnen wollte.

Plötzlich verschwand sie wieder

So erhielt die neue Insel auch unterschiedliche Namen. Die Italiener nannten sie „Ferdinandea“ nach dem herrschenden König, die Franzosen „Giulia“ nach dem Monat ihres Erscheinens. Und für die Engländer handelte es sich um „Graham Island“. Fünf Monate hatten die Spannungen zwischen den um das neue Land streitenden Mächten Bestand, ehe es im Dezember 1831 so plötzlich wieder im Meer verschwand, wie es zuvor aufgetaucht war. Bis heute ist es nur noch als Untiefe wenige Meter unter der Wasseroberfläche bemerkbar.

Die Geschichte von der auf- und wieder abgetauchten Insel ist ein wunderbarer Romanstoff: Nicht umsonst hatte bereits Jules Verne die temporäre Erscheinung in einem seiner Abenteuerromane erwähnt. Nun wendet sich der Germanist und Publizist Armin Stromeyr dem Thema wieder zu und holt weit aus.

Er bettet die Handlung in aktuelle Geschehnisse ein: so etwa die Bombardierung der unter Wasser liegenden Inselreste durch US-amerikanische Militärflugzeuge im April 1986 (die Piloten hielten sie für ein libysches U-Boot). Oder auch die Anbringung einer Tafel im Jahr 2002 auf dem Gestein durch Sizilianer mit dem Anspruch, dass die Insel zu Sizilien gehöre.

Das politische Umfeld sind die damaligen Staaten, miteinander verbunden in spät absolutistischem Gebaren, aber in Konfrontation gegeneinander wegen Machtansprüchen. Die Repräsentanten der Vormärzregimes werden in Strohmeyrs Darstellung karikiert: der formell zuständige König beider Sizilien Ferdinand II. stellt Schlachten mit Bleisoldaten nach, der preußische König Friedrich Wilhelm III. scheint Alkoholiker zu sein, der britische Premier Earl Grey wird vor allem mit der Teemischung in Verbindung gebracht, die den Namen seiner Familie trägt, und der „Bürgerkönig“ Louis-Philippe von Frankreich ist offenkundig mehr an der zeitgenössischen Musik und Mode interessiert als an Politik.

Auch Alexander von Humboldt interessiert sich

Auf der zweiten Ebene bezieht Strohmeyr Geistesmenschen der Zeit ins Geschehen mit ein, zum Teil reale wie den schottischen Romancier Walter Scott, die Geologen Friedrich Hoffmann aus Deutschland und Constant Prévost aus Paris, die sich vor Ort befanden, oder im Hintergrund den alternden Goethe in Weimar und den weltberühmten Naturforscher Alexander von Humboldt in Berlin.

Freier ist er natürlich bei der Charakterisierung des fiktiven Personals. Das lebenslustige Publikum in der Hafenstadt Sciacca bereichert sich an den plötzlich anreisenden Fremden, der Postmeister schreibt hinausgehende Briefe um und richtet mit diesen „Fake News“ allerlei Verwirrungen an, und schließlich sind da natürlich noch die Touristen aus ganz Europa, auf der Suche nach vermeintlichen und tatsächlichen Naturwundern.

„Symbol unserer Zeit“

Die fantastischen und realen Elemente verrührt Strohmeyr gekonnt zu einem unterhaltsamen Geschichtsschmöker. Der Geologe Friedrich Hoffmann bringt das Grundmotiv des Romans auf den Punkt. „Vielleicht ist die Insel ja ein Symbol unserer Zeit“, sagt er und fügt hinzu: „Wir wissen immer mehr, wissen es aber nicht mehr zu verbinden!“

Die steinerne Besitzurkunde, die von italienischen Tauchern 2002 auf dem Gipfel des Vulkans angebracht wurde und die Unterwasserinsel als zu Sizilien gehörig markierte, soll inzwischen in zwölf Stücke zerbrochen sein. Und es scheint nur eine Frage der Zeit, bis der erste Kapitän eines Kreuzfahrt- oder Containerschiffes aus Neugier oder Unachtsamkeit die Reste von Ferdinandea rammt. Der Tiefgang der großen Kreuzfahrtschiffe mit 8 bis 9,30 Metern und der großen Containerschiffe bis 15 Metern reicht dafür aus. Wer dann der Stärkere sein wird, bleibt abzuwarten: der Vulkan oder das Schiff.