Wer sich bei Schauspielern, Musikern oder bildenden Künstlern umhört, muss den Eindruck gewinnen, die Kulturszene sei Motor und Stütze der aktuellen Antirassismusbewegung. Forderungen nach Maßnahmen gegen Diskriminierung und für mehr Diversität sind hier so populär wie in kaum einem anderen Bereich des öffentlichen Lebens. Die Wahrheit ist jedoch: Mindestens so groß wie die Appelle gegen Rassismus ist auch die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit im eigenen Betrieb.

„Erase this shit!“

Das gilt insbesondere für die USA, wo sich schwarze Künstler jetzt mit Vehemenz gegen aus ihrer Sicht verlogene Solidaritätsbekundungen aus Museen, Theatern und Opernhäusern wehren. Die New Yorker Metropolitan Opera etwa sieht sich zurzeit dem Vorwurf ausgesetzt, in ihrer 136-jährigen Geschichte noch nie Musik von schwarzen Komponisten aufgeführt zu haben.

Und als das berühmte Guggenheim-Museum sein Mitgefühl mit den Opfern des Rassismus zum Ausdruck brachte, forderte die schwarze Kuratorin Chaédria LaBouvier umgehend die Löschung dieser Erklärung auf. „Erase this shit!“, twitterte sie. 80 Jahre habe es gedauert, bis endlich eine Schwarze Kuratorin in diesem Haus arbeiten durfte. Sie meinte sich selbst.

In den USA ist das Missverhältnis zwischen einer ethnisch vielfältigen Gesellschaft einerseits und einer ganz überwiegend weißen Kulturszene andererseits besonders auffällig. Eine Hauptursache dafür ist im traditionellen Finanzierungsmodell zu finden: Anders als etwa in Deutschland ist Amerikas Kulturbetrieb auf Sponsoring angewiesen, das benötigte Geld aber sitzt meist bei weißen, männlichen Geschäftsleuten.

Kein Grund für Selbstzufriedenheit

Es mag diesem Umstand geschuldet sein, dass die Diskrepanz hierzulande zwar weniger krass ausfällt – einen Grund für Selbstzufriedenheit gibt es aber bei Weitem nicht. Noch immer finden afrikanische oder fernöstliche Künstler in deutsche Ausstellungshäuser vor allem dann Eingang, wenn ihre Ästhetik den europäischen Markt bedient.

In den Spielplänen der meisten Orchester sind fremde Einflüsse abseits des gewohnten abendländischen Kanons von Bach und Schönberg kaum zu finden. Und dann wären da noch die Besetzungslisten der deutschsprachigen Theater: In ein gewöhnliches Stadttheater-Ensemble aufgenommen zu werden, das ist für schwarze Akteure schwerer als für ihre weißen Kollegen.

Bessere Aussichten gibt es auf kurzfristige Engagements im Film, wo Klischeerollen als Asylbewerber, Drogendealer oder exotischer Stammeshäuptling auf sie warten. Aber das Gretchen spielen oder den Hamlet? Diese Rollen sind in den allermeisten Fällen Weißen vorbehalten.

Sogar Othello spielten Weiße

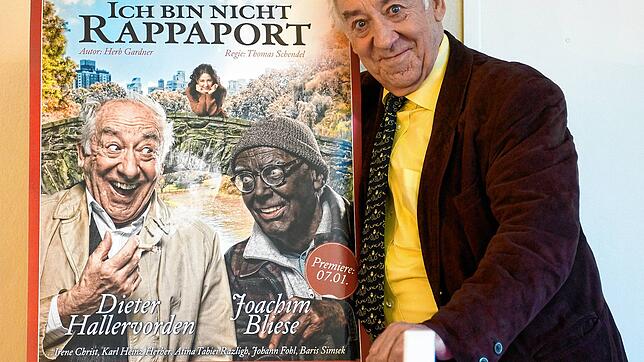

Bis vor einigen Jahren wurden sogar schwarze Figuren wie Shakespeares Othello von weißen interpretiert – in manchen Fällen unter Gebrauch des unseligen „Blackfacings“, also dem Umschminken in eine andere Hautfarbe. Diese Praxis mag manchem Weißen harmlos erscheinen. Tatsächlich geht sie auf eine lange Tradition rassistischer Herabwürdigung auf der Bühne zurück. Als der Komiker und Kabarettist Dieter Hallervorden 2011 eine solche Produktion präsentierte, bekam er deshalb die geballte Wut afrodeutscher Schauspieler zu spüren. „Blackfacing“ ist seither auf deutschen Bühnen kaum ein Thema mehr.

Den im Verhältnis zur gesamten Gesellschaft unterproportionalen Migrantenanteil indes rechtfertigen viele Regisseure mit einem Grundproblem der darstellenden Künste. Denn tatsächlich ist dem Theater eine rassistische Struktur von jeher eingeschrieben. Ein arabischstämmiger Faust oder ein schwarzes Gretchen, so lautet die zunächst nicht ganz abwegige Sorge, könnte vom Publikum als bewusste Setzung missverstanden werden – als gelte es, Goethes Drama als Stück über Migration zu interpretieren.

Gefahr der Fehlinterpretation

Wer so argumentiert, lässt allerdings außer Acht, dass die Gefahr der Fehlinterpretation allein aus mangelnder Gewöhnung des Publikums resultiert. Ethnische Vielfalt gehört längst zur Wirklichkeit der deutschen Gesellschaft. Ein Theater, das diese Wirklichkeit weiterhin abbilden will, muss sich deshalb zwangsläufig von Rollenklischees verabschieden.

Immerhin: Seit einigen Jahren ist diese Absicht durchaus erkennbar. Waren Schauspieler mit Migrationshintergrund vor zehn Jahren noch die große Ausnahme im Ensemble eines städtischen Theaters, so hat ihr Anteil inzwischen zugenommen. Und mit höherer Diversität im Ensemble geht auch ein Rückgang stereotyper Besetzungen einher. Bis die Bühnenwirklichkeit mit der in unserer Gesellschaft gleichzieht, ist es gleichwohl noch ein weiter Weg.

Vor einem ganz anderen Problem steht die Orchesterlandschaft. Zwar sind Musiker mit Migrationshintergrund hier längst in jedem größeren Ensemble zu finden. Dabei handelt es sich jedoch meist nicht um Kinder aus klassischen Einwandererfamilien.

Silbersee in den Sälen

In Japan und Südkorea gilt eine Karriere im Land Ludwig van Beethovens als höchstes Ziel jedes Nachwuchsgeigers. Alljährlich melden sich deshalb zahlreiche begabte Interpreten zu den Aufnahmeprüfungen an deutschen Musikhochschulen an, viele absolvieren später auch erfolgreich Probespiele. Doch dieser hohe Anteil an jungen Migranten im Klangkörper steht im krassen Widerspruch zum Erscheinungsbild auf dem Parkett. Deutsch, weiß, grauhaarig: Von einem „Silbersee in den Konzertsälen“ ist vielerorts die Rede.

Das liegt auch an einem klassischen Kanon, der sich noch immer auf Haydn, Mozart, Beethoven beschränkt. Die Grenze der Zumutung ist für viele bereits bei mitteleuropäischer Musik des 20. Jahrhunderts erreicht – daran, ihr Publikum mit Klangsprachen aus anderen Kulturkreisen zu verstören, wagen viele Intendanten kaum zu denken.

Ausnahme Fazil Say

Dabei gibt es auch eine türkische Kunstmusik mit langer Tradition. Sogar Haydn, Mozart und Beethoven haben sich von ihr inspirieren lassen. Doch in den Konzertplänen ist davon wenig zu sehen: Allenfalls der Pianist und Komponist Fazil Say findet als Grenzgänger zwischen Orient und Okzident hierzulande Beachtung.

Ist doch egal? Nicht ganz. Der Geschäftsführer der Deutschen Orchestervereinigung (DOV), Gerald Mertens, zeigte bereits vor zehn Jahren auf, was dem klassischen Konzertbetrieb blüht, wenn er es weiterhin versäumt, Menschen mit Migrantshintergrund für sich zu gewinnen.

Dabei gehe es in einer verstärkt von Migration geprägten Gesellschaft nicht nur um die schwindende Reichweite von Kultur- und Musikangeboten ingesamt. Zu erwarten sei auch ein wachsender Einfluss von Migrantengruppen auf die Kommunalpolitik und damit auf Finanzierungsentscheidungen für Theater und Orchester: „Warum sollte hier noch zu Gunsten der sogenannten ‚Hochkultur‘ entschieden werden, wenn es auf der anderen Seite vielleicht um die Finanzierung sozio- oder multikultureller Stadtteilzentren geht, die von Migranten tatsächlich frequentiert werden?“

Themen wie Rassismus und Diversität gehen die Kulturszene vielleicht mehr an, als viele Künstler selbst ahnen. Wer glaubt, Solidaritätsadressen und moralische Appelle seien ausreichend, übersieht das eigentliche Problem: Es geht um das eigene Publikum von morgen.