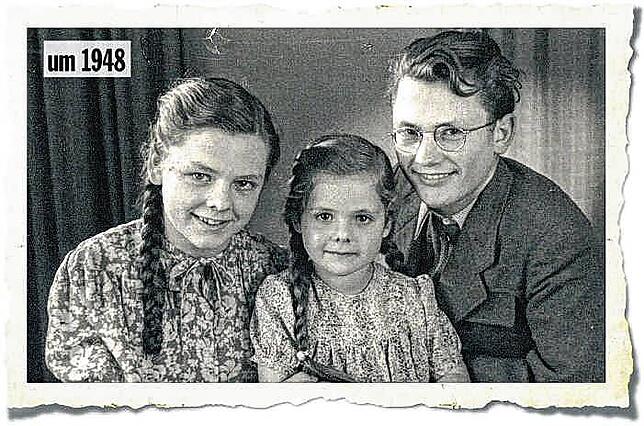

Je älter er wurde, desto mehr erzählte Bruno Epple von seiner Kindheit und von seinen Eltern. Da er ein kunstvoller Erzähler war, hörte man ihm gerne zu, wie er die frühen Jahre in Rielasingen ausmalte, wo seine Eltern ein Café betrieben und der kleine Bruno von den Damen, die dort im Café saßen, gerne auf den Schoss genommen wurde.

Mit wenigen Sätzen skizzierte er die prägenden Jahre seiner Kindheit, die in die Zeit des Dritten Reiches fielen. Er war dankbar für alles; das Leben hatte es gut mit ihm gemeint, wie er einmal sagte. Nun ist er mit 92 Jahren gestorben nach einem vollen und ausgeschöpften Leben.

Er starb am Freitag, 11. August, in der Schmieder Klinik in Allensbach, bestätigte sein engster Freundeskreis. Nach einem Sturz im Juni war der Künstler stationär aufgenommen werden, er konnte nicht mehr in sein geliebtes Haus in Wangen auf der Höri zurückkehren, das er zusammen mit seiner Frau Doris gebaut hatte.

Der Menschenfreund Epple hat seinen Abschied genau vorbereitet. Ruhig und ohne seelischen Schmerz hatte er die letzten Tage verbracht, bis zuletzt bei klarem Bewusstsein. Er hatte Anordnungen getroffen, wie er sich seine Beerdigung vorstellt und dass ein Trommler die Zeremonie untermalen soll.

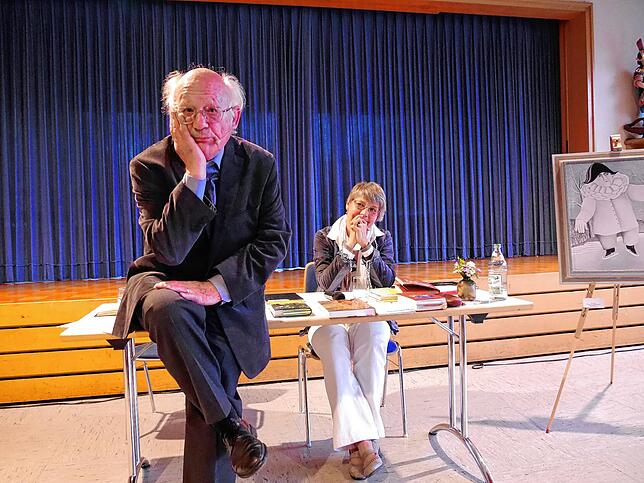

Von Haus aus war Epple Gymnasiallehrer. Auf der Schule hatte er es weit gebracht, am Ende seiner Laufbahn durfte er den Titel Gymnasialprofessor vor seinen Namen schreiben, womit er gerne kokettierte. Ehemalige Schüler erinnern sich bis heute schmunzelnd an seinen Unterricht in Deutsch, Französisch und Geschichte.

Der Pauker da vorne glänzte auch im Unterricht als großer Fabulierer und Vorleser, der seine Schüler für die Literatur, ein schönes Gedicht oder eine historische Figur begeistern wollte. Bei Bedarf nahm er sich die die Freiheit heraus und ignorierte den Lehrplan. Epple war gerne Lehrer, er überstand auch die sich jagenden pädagogischen Reformen der 70er- und an der 80er-Jahre unbeschadet.

Er wollte nur noch malen

Im Alter von 58 Jahren hängte er den Schulmeister an den Nagel. Epple hatte sich entschieden, ganz seinen beiden musischen Talenten zu leben und auch: davon zu leben. Vor allem die Malerei sicherte ihm eine solide Existenz, seine Bilder waren begehrt. Gerne merkte er an, dass in seinem Haus in Wangen (Höri) höchstens ein Dutzend seiner Bilder hängen.

Alle anderen hat er verkaufen können, und das immer zu respektablen Preisen. Manches wurde ihm von der Staffelei weggekauft, als es noch nicht fertig war. Denn das war bis zuletzt seine Furcht: dass sein malerisches Werk vergessen, auf Dachböden verstauben oder in grauen Magazinen dämmern würde.

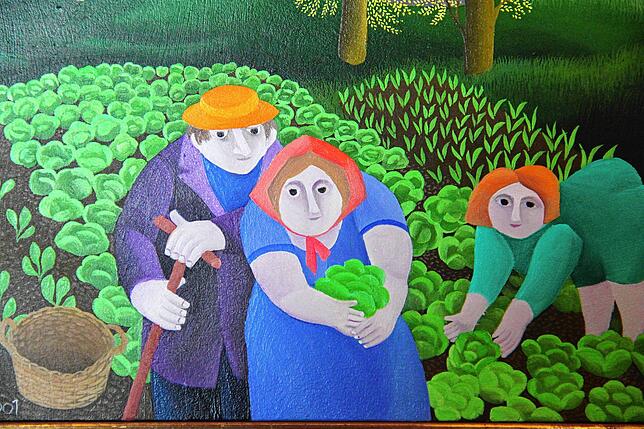

Schon als Kind begann er zu zeichnen. Als Student kritzelte er noch futuristisch mit vielen Strichen. Dann entdeckte er die naive Kunst und schuf sich einen persönlichen Stil, der dem Aufbruch seiner Generation ins Abstrakte oder ins Happening widerstand. Wo seine Kollegen die Leinwand mit Farbbeuteln bewarfen oder monochromatisch einfärbten, hatte sich der Amateur Epple fürs konventionelle Malen entschieden: Er malte Öl auf Leinwand und tat das kaum anders als die Alten Meister vor 500 Jahren.

Seine Bildsprache war einfach, kindlich, strotzend vor klaren Farben und klar. Der Betrachter wird angesprochen und nicht von einer plakativen Ansage davongejagt. Wer genau hinsieht, entdeckt immer wieder Details, die zeigen, wie hochgradig reflektiert seine Kabinettstücke sind. Er malte selbstgenügsam und musste nicht nach Tahiti fahren, um ein Motiv zu finden. Die Heimat reichte – der Hegau, die Landwirte in den Obstgärten und immer wieder der See in unendlichen Variationen.

Gemalt hat er bis zuletzt. Dann saß er in seinem unscheinbaren Atelier, das den Charme einer Abstellkammer hatte. Der schmale Raum genügte ihm völlig. Seine Bilder hatte er im Kopf, bevor er sie Strich um Strich mit minimalistischer Sorgfalt auf die Leinwand warf.

Seine Bilder sind gegenständlich

Kunstfreunde lieben seine Bilder, weil sie gegenständlich sind und etwas erzählen. Sie werden ihn überleben und weiterhin in Wohnzimmern hängen. „Ein Glück, dass es ihn gibt“, schrieb der Journalist Siegmund Kopitzki als ein Wegbegleiter einmal über diesen naiven Maler. Der Satz bleibt gültig auch über den Tod hinaus.

Mit Sätzen hatte er es neben den Bildern immer zu tun gehabt. Epple war ein doppeltes Talent, er konnte mit Farbe und Pinsel umgehen und mit der deutschen Sprache. Besonders die regionale Variante, der Dialekt, hat es ihm angetan, sie hat er in meist reimlose Sinngedichte gepackt.

Seine Mundartverse trug er bei unzähligen Lesungen im süddeutschen Raum vor, oft ohne ein Honorar zu verlangen. Obwohl von manchen belächelt, hielt er den Dialekt hoch. Er räsonierte über die Heuernte ebenso wie über die Schafe, die zeitweilig lange Jahre auf der Wiesen hinter seinem Haus standen oder die Perlhühner seiner Frau Doris.

Den Tod fürchtete er nicht. Die chronischen Schmerzen der letzten Lebensjahre steckte er tapfer weg; er war nicht der Mensch, der vor Besuchern die eigene Krankheitsakte referiert. Den Tod seiner Frau Doris im Herbst 2020 verfolgte er mit gespannter Aufmerksamkeit, niemals klagend. Vor einem christlichen Hintergrund ging sie gelassen in den Tod. Er sagte damals: „Sie starb wie eine Heilige.“

„Hoch auf dem gelben Wagen“ am Aschermittwoch

In seinen Bildern und Texten ist der Tod gegenwärtig, wenn man nur genau hineinhört. Als das Stadttheater Konstanz ein Stück bei ihm bestellte, liefert er. Sein „Konstanzer Totentanz“ von 1979 ist ein „Leichenlamento im Dialekt“, so der Untertitel. Das Stück kommt aber gar nicht behäbig daher, dafür geht es in dem hiesigen Frisörladen, in dem es spielt, viel zu turbulent zu.

Und noch ein Memento Mori auf Art des Bruno Epple: Am Aschermittwoch versammelte er einen interessierten Kreis in der Autobahnkapelle. Am Ende der besinnlichen Stunde stimmte er stets „Hoch auf dem gelben Wagen“ an. Das Lied, das so überschwänglich beginnt, endet als Betrachtung über die Vergänglichkeit. Als Meditation zur beginnenden Fastenzeit schien ihm dieser Text genau richtig.

Das Erbe geht an die Stiftung

Vor seinem Tod hat er in Übereinstimmung mit seiner Frau das Wichtigste geregelt. Da das Paar keine Kinder hinterlässt, musste über das Haus in wertvoller Hanglage und Blick auf den Untersee entschieden werden.

Der Idee eines Künstlermuseums und Epple-Hauses verwarf er; stattdessen gehen Haus und Grund an die Doris-Epple-Stiftung, die mehrere Suppenküchen und soziale Einrichtungen in Russland betreibt. Suppe statt literarischer Nachruhm, so disponierte es das Ehepaar. Auch dafür erhielt er das Bundesverdienstkreuz.

Sein künstlerisches Erbe hat er schon vor Jahren nach Salem gegeben. Das Kreisarchiv des Bodenseekreises, das im ehemaligen Kloster sitzt, wird seine Schriften, Entwürfe und Skizzen aufnehmen. Vor allem die Dutzende an Heften, in die er seit Schulzeiten als Tagebücher benutzt hat und sie mit seiner penibel geführten der Schrift gefüllt hat. Denn das sei das Schlimmste, sagte er häufig im Gespräch: Dass einer vergessen wird.