Frau Hauptmann, wie schreibt man eigentlich einen Bestseller?

Wenn ich das wüsste. (lacht) Ich wollte ja gar keinen Bestseller schreiben. Damals habe ich Fernsehen gemacht und war voll in Fernsehproduktionen von HR und SWR involviert. Das Buch „Suche impotenten Mann fürs Leben“ habe ich da eigentlich geschrieben, weil es mir gerade auf dem Herzen lag, und weil ich mich über bestimmte Dinge im Leben von Frauen geärgert habe.

Anschließend wollte ich wieder Fernsehen machen. Aber der Verlag, bei dem ich diesen Titel entworfen habe, wollte natürlich, dass ich einen zweiten schreibe, er hatte mit dem ersten gut verdient. Mit „Nur ein toter Mann ist ein guter Mann“ dachte ich dann, dass meine Karriere beendet sei...

...aber auch dieses Buch wurde ein internationaler Bestseller. Was raten Sie also angehenden Autorinnen und Autoren?

Mein Tipp für jeden, der schreiben will, ist: Dass man es nicht so ernst nehmen sollte. Das ist wie mit den Männern. Wenn du klammerst, dann laufen sie dir weg oder sträuben sich. Wenn du denen aber die lange Leine lässt, nach dem Motto „Ich will die ja gar nicht“, dann hast du sie. Mit meinen Büchern war es ähnlich. Ich habe mich nie verkünstelt. Ich habe mich nie nach den Modetrends erkundet, sondern einfach das gemacht, was mich selbst interessiert hat.

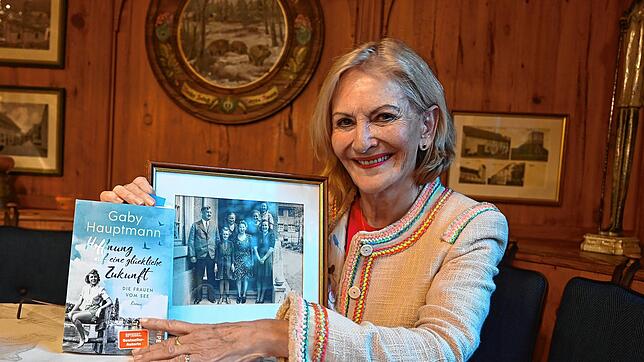

Sind Sie denn bei Ihrem neuen Roman „Hoffnung auf eine glückliche Zukunft“ auch so vorgegangen?

Hier gibt es eine Vorgeschichte. Karl Amann, der Wirt vom Gasthaus Hirschen in Horn, ist wie ich ein Alefanz, das ist eine besondere närrische Auszeichnung. Während der Pandemie rief mich der Karle dann an und fragte, du Gaby, hättest du Zeit, der Hirschen würde 200 Jahre alt werden, ob ich dafür ein Flyerle oder ein Büchle schreiben könnte. Und ich habe Ja gesagt.

Dafür musste ich mich in die Chronik der Familie einlesen, eine verzweigte Geschichte. Am Ende wurde es ein gebundenes Buch, für das ich viele Interviews geführt habe. Bei dem Ganzen ist mir dann die Anna aufgefallen: Von vielen der Familie wusste man einiges, von ihr nur vier Eckdaten. Das fand ich spannend.

Was wusste man über Anna, Ihre Protagonistin?

Man wusste von ihr, dass sie im Oberschwäbischen geboren war. Dass sie dann nach Steckborn in die Schweiz ging. Dass sie dort ihren August kennengelernt hat und dass die beiden am 1. April 1922 gemeinsam für 60.000 Mark den heruntergekommenen Hirschen in Horn gekauft haben. Mehr wusste man nicht.

Wie haben Sie weiter recherchiert?

Mein Partner und ich sind an einem schönen Sonntag mit den Motorrädern ins Oberschwäbische gefahren. Romantische Sträßchen entlang und durch den Wald, bis wir am Ende beim Kraftstein bei Mühlheim an der Donau herauskamen: eine karge Gegend, Hochplateau. Dort habe ich mir vorgestellt, wie das damals für eine Dreizehnjährige gewesen sein musste, die ihrer Mutter Tschüss sagte und den Hof verließ – und auch gar nicht wusste, was da auf sie zukam.

Anschließend sind wir nach Steckborn gefahren, 70 Kilometer, was mit dem Motorrad leicht war. Aber wie kam Anna dorthin? Ich habe den Bürgermeister von Mühlheim angeschrieben, der mir den Historiker Ludwig Henzler vermittelt hat – witzigerweise kannte der die Bücher meines Vaters, „Burgen einst und jetzt“, damals beim SÜDKURIER erschienen. Er war dann der Erste, der mir die Geschichte Annas erzählt hat.

So begann das also mit Ihrem ersten historischen Roman.

Mein Vater im Himmel würde sich totlachen: Er war Chefgrafiker bei Hohner in Trossingen und leidenschaftlicher Hobby-Historiker und jedes Wochenende waren wir mit ihm zu Fuß auf irgendwelchen Burgruinen unterwegs. Er würde sich heute denken: So, jetzt habe ich die Gaby angesteckt, mit 66, da fängt sie langsam an.

Sie haben Anna dann mit eigener Fantasie gefüllt. Was war Ihnen an der Figur wichtig?

Die Zeiten damals waren schwierig. Dadurch wollte ich aber auch, dass Anna ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Sie ist kein verschüchtertes Mädchen, das hinter der Ofenbank sitzt. Es gibt zum Beispiel eine Szene im Buch, da sitzt sie im Zug nach Schaffhausen und ein gesettelte Herr fährt sie an. Da wehrt sich Anna und sagt, dass sie in ihrem Leben noch nie verhätschelt worden sei. Dieses Selbstbewusstsein nimmt sie mit, je älter sie wird.

...was schon modern wirkt angesichts der damaligen Zeit.

Das glaube ich nicht. Vieles, was wir im Rückblick betrachten, sehen wir meiner Meinung nach oft ein bisschen falsch. Mein Vater war Jahrgang 1907 und hat mir schon immer von selbstbewussten Frauen erzählt. Dass sie auch damals keine verschüchterten Hasen waren, sondern unglaublich taff.

Gerade in den 1920er Jahren sind Frauen auch richtig aufgewacht, haben Gas gegeben, vor allem international in den Großstädten wie New York, London, Paris und Berlin. Aus London kamen die Suffragetten, Frauenrechtlerinnen, die dort das Frauenwahlrecht schon sehr früh angestoßen haben. In Deutschland schafften sie es dann 1918. Diese Frauen waren sehr mutig.

Trotzdem wird Anna in eine Zeit hineingeboren, in der Frauen eine eng definierte gesellschaftliche Rolle übernehmen müssen.

Klar, der Mann hatte das letzte Wort, was auch gesetzlich so geregelt war. Die Frau durften bis 1962 kein eigenes Konto eröffnen, sie durfte nicht arbeiten, wenn der Mann nicht zugestimmt hatte – übrigens bis 1977. Sie wurde klein gehalten, ein wunderbarer Schachzug der Männer, die sich darauf bestens ausruhen konnten. Und so war es den Frauen oft nicht vergönnt, ihren Leidenschaften und Träumen nachzugehen.

Einige von den Rollenbildern, die Sie zeichnen, scheinen selbst heute zumindest in Teilen noch aktuell: die Frau als Mutter, der Mann als Versorger. Steckt in Ihrem Roman auch Gesellschaftskritik, die sich auf heute übertragen lässt?

Das habe ich nicht im Auge gehabt, als ich den Roman geschrieben habe. Wenn es aber ein Anstoß ist, wäre es nicht schlecht. Der Boden ist auch heute für Frauen nicht einfach, sie kämpfen mehr als Männer. Was man daraus macht, hängt natürlich immer auch von der Einzelperson ab. Auch ich habe mir schon mal mit Whisky meine Position erkämpfen müssen, da habe ich zwei Kollegen unter den Tisch getrunken. Dann war ich als Frau akzeptiert.

Ihre Erzählung beginnt 1913, war das Datum bewusst gewählt?

Eigentlich ist Anna einige Jahre früher geboren als in dem Buch, nämlich 1893. Für mich war das Jahr 1900 aber erstens einfacher umzurechnen, zweitens hat mir diese Altersstruktur besser gefallen – mit Blick auf das, was im nächsten Teil folgt: die Geschichte von Maria, der Tochter Annas.

Anna trifft im Buch auch auf Hermann Hesse. Wie haben Sie diese Begegnung konstruiert?

Hesse hat in Gaienhofen gelebt, allerdings nur bis 1912. Also brauchte ich einen Kunstgriff, der die beiden trotzdem zusammenbringt. Tatsächlich war es so, dass Hesse häufig nach Gaienhofen gerudert ist, um dort auf dem Markt einzukaufen. Einer meiner vier Historiker, die mich bei der Recherche unterstützt haben, hat mir dann erzählt, dass der Schweizer Maler Hans Sturzenegger zu der Zeit in Schaffhausen gewohnt hat und außerdem mit Hesse befreudet war. Dann war mir klar: Sturzenegger malt und Hesse kommt mit. Und so trafen die beiden auf Anna.

Die Geschichte spielt am Bodensee. Mal abgesehen davon, dass Sie in Allensbach leben: Was verbinden Sie mit der Region?

Die Halbinsel Höri fand ich schon immer schön, auch weil hier praktisch die Bohème am Bodensee lebte. Hier war einiges los. Auch ich habe mir überlegt, auf die Höri zu ziehen – das wäre der ideale Platz für mich, so schön und lieblich, die vielen kleinen netten Dörfer. Nur die Verkehrslage war schwierig. So ist es dann doch Allensbach geworden.

Es steckt auch sehr viel Schweiz in Ihrem Frauenroman. War es Ihnen wichtig, die Grenzregion herauszuarbeiten?

Karl Amann vom Hirschen ist immer noch Schweizer. Die Familie hat das nie aufgegeben, denn August, der Großvater, kam damals mit Anna von dort, um auf deutscher Seite das Gasthaus zu kaufen. Nach dem Krieg dachten viele Schweizer, dass ihre Goldmark hier viel wert sei, was auch so war. Die Inflation hatte in Deutschland alles weggaloppieren lassen.

Es war kaum genug da, weder für Schuhe noch für Brot. Auf der anderen Seite gab es mit der Grenzregion diese Möglichkeit des Schmuggels. Immer wieder sind Tabakwaren das Wasser heruntergeflossen. Im Buch sind es unter anderem Nähmaschinen, die ihren Weg aus der Schweiz nach Deutschland finden. Schmuggel war damals normal, und alles, was die Menschen am Leben erhalten hat.

Die Beziehung zwischen dem Paar, zwischen Anna und August, beschreiben Sie sehr liebevoll – was damals auch nicht immer üblich war.

Liebe war damals nicht anders als heute, denke ich, und sie hat nicht immer nur unter der Bettdecke stattgefunden. Ich weiß, dass meine Großmutter sich immer damit gebrüstet hat – das habe ich auch ins Buch gebracht – dass sie ihren Mann nie nackt gesehen hat und er sie auch nicht. Andererseits: Mein Vater ist 1907 geboren, meine Mutter 1918, sie fallen also durchaus in die Generation von Anna und August.

Meine Eltern sind damals im Badezimmer vor uns Kindern immer nackt herumgelaufen, wir waren schon als kleine Stöpskes auf FFK-Stränden. Von außen betrachtet mag in dieser Zeit vieles prüde wirken und in erzkatholischen Gemeinden gab es bestimmt auch prüde Menschen. Es gab aber auch viele, die anders waren.

In Ihren Büchern greifen Sie das Verhältnis zwischen Mann und Frauen sehr oft auf. Werden sie hin und wieder nach Beziehungstipps gefragt?

Ständig, ich könnte einen Ratgeberpodcast machen. (lacht) Vor allem Frauen melden sich per Mail, per Anruf oder sonstwie und erzählen mir, dass sie in ihrer Beziehung das oder jenes erlebt haben. Dabei merke ich auch, dass Frauen, die eine für sie eher schlimme Beziehung beendet haben, ganz oft wieder in dieses Muster zurückfallen.

Und denen geben Sie Ihre Tipps?

Ja. Meine Mitarbeiterin meinte, ich sollte irgendwann mal Beraterhonorar nehmen. (lacht)

Und ganz nebenbei bringen Sie jedes Jahr noch einen neuen Roman heraus. Woher nehmen Sie all Ihre Ideen?

Ich laufe durch die Straßen. Ich höre zu. Früher nach den Lesungen habe ich mich abends um Mitternacht immer noch im Hotel an die Bar gesetzt und ein Pils gegen den Durst getrunken. Dabei habe ich unglaublich viele Gespräche geführt. Irgendwie war ich immer die Sorgentante, auch für Männer.

Sie suchen die Geschichten also nicht – sie finden Sie?

Ja, die Geschichten finden mich. Picasso sagte das auch, dass er diese Eingebung, was er malt, nicht sucht. Sie kommt einfach. Und so ist es bei mir auch.

Was tun Sie denn, wenn Sie mal nicht schreiben?

Weil ich sehr oft unterwegs bin und im Auto sitze, bin ich ein Hörbuch-Fan. Aber zu Hause liebe ich Bücher. Ein wunderbares Buch ist zum Beispiel „Tage mit Felice“ von Fabio Andina. Eine herrliche Geschichte, in der ein junger Mann sich in einem Bergdorf im Tessin einem alten Mann annähert und dessen Tagesablauf miterlebt, der ganz verrückt teils schon morgens um vier beginnt. Der alte Mann gibt dem jungen auch Rätsel auf. Solche Bücher mit Charakter, die finde ich faszinierend.

Mit Ihrem Roman haben Sie den ersten Teil einer Bodenseesaga veröffentlicht, zwei weitere sollen folgen. Wie geht es für die Familie weiter?

Es passiert natürlich viel. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, nun ist die Nachkriegszeit. Dazu kommt, dass Anna leider früh gestorben ist an Stress und Überarbeitung, da war sie gerade mal 50. Im zweiten Teil rückt deshalb die Tochter Maria in den Fokus, die die Rolle ihrer Mutter übernehmen muss. Gerade bin ich auf Seite 80, im Mai soll ich abgeben. Insgesamt lasse ich es aber auf mich zukommen, so gehe ich alle meine Bücher an: Ich schreibe so, dass es auch für mich spannend bleibt. Es muss mich fesseln. Ich muss in dieser Familie zuhause sein.