17 Quadratmeter mit Seegang. Ein Fenster, das sich nicht öffnen lässt. Ein Raum, den man nicht verlassen darf. Unter gar keinen Umständen. Das ist der aktuelle Alltag von Sabine und Bernd Albrecht. Aus der Traumkreuzfahrt ist eine Odyssee geworden. Dabei war alles ganz anders geplant.

Die 67-Jährige und der 69-Jährige haben eine Kreuzfahrt gebucht. Es sollte von Buenos Aires, Argentinien, nach San Antonio in Chile gehen. Stattdessen sitzen sie nun fest. Auf die Reise hatte sich das Stockacher Paar ein Jahr lang gefreut – und genauso lange gespart.

Keine Reisewarnung vor der Abreise

Die beiden waren zwar verunsichert wegen der aufkommenden Corona-Krise, aber noch gab es keine Reisewarnungen für das Ausland, nur wenige Risikogebiete und Südamerika war weit weg von der sich anbahnenden Epidemie in Europa. Die Albrechts hätten keine Erstattung für ihre Reise bekommen. Und sie entschlossen sie sich, die Reise anzutreten. Mit ihnen 1400 Passagiere, die von 600 Crewmitgliedern versorgt werden.

„Natürlich haben wir in Erwägung gezogen, die Reise abzusagen“, sagt Sabine Albrecht am Telefon. Aber es gab damals keine bekannten Fälle von Corona in Südamerika, sagt sie. Irgendwie habe man sich dort fast sicherer gefühlt als zu Hause, wo das Virus immer näher rückte.

Der SÜDKURIER erreicht sie über WhatsApp, die Verbindung hält erstaunlich gut. Albrecht klingt fröhlich, trotz aller Widrigkeiten. Dabei dürfen die beiden seit dem 22. März ihre Kabine nicht mehr verlassen.

Am 26. März wurde das Virus bei zwei Patienten an Bord festgestellt, zuvor waren keine Testkits vorhanden. Inzwischen sind vier Menschen an Bord gestorben, die Passagiere erfahren das erst Tage später. Die Todesursache ist noch nicht eindeutig geklärt. „Das war natürlich ein Schock“, sagt Albrecht. Ebenso, dass das Virus auf dem Schiff festgestellt wurde.

Essen auf dem Tablett

Sie bekommen das Essen vor die Türe gestellt, morgens um 7 Uhr, mittags um 12 Uhr und abends um 18 Uhr. Sie müssen Masken anlegen, bevor sie die Tür öffnen und das Tablett aufheben. Gegessen wird im Bett, denn die Couch des Zimmers ist kaputt, es gibt nur einen Stuhl. Die Wäsche darf nicht mehr abgegeben werden: „Wir waschen unsere Unterwäsche und Handtücher hier im Zimmer“, erklärt Albrecht. Auch das Zimmer müssen sie selbst sauberhalten. Zu geregelten Zeiten dürfen sie den Abfall und die leeren Tabletts vor die Kabine stellen.

Albrecht nimmt es gelassen. „So ist es jetzt eben“, sagt sie und lacht. Die positive Art der Stockacherin ist erstaunlich. Vergangene Woche durfte das Ehepaar einmal an Deck. Für 30 Minuten. Mit Masken und im Abstand von zwei Metern zu den Vorangehenden. Die Crew nennt das das „Fresh Air Programme“ – das Frischluftprogramm. „Wir waren unglaublich froh darüber“, erzählt Albrecht.

Dabei hatte alles so gut angefangen. „Wir hatten drei sehr schöne Ausflüge in Buenos Aires, Montevideo und den Falkland-Inseln„, berichtete Albrecht. Bis zum letzten Landgang im chilenischen Punta Arenas am 14. März „war die Welt noch in Ordnung“. Dort hatte sie dann das Virus eingeholt – mit all seinen Folgen.

Dabei gelten an Bord strikte Hygieneregeln, überall stehen Desinfektionsmittelspender, wer an Bord geht, muss sich damit die Hände reinigen, ebenso vor dem Betreten des Bordrestaurants. „Wie schade, dass das Virus trotz aller Maßnahmen mit so verheerenden Auswirkungen an Bord gelangen konnte“, sagt Albrecht.

Irrfahrt über 11.000 Kilometer

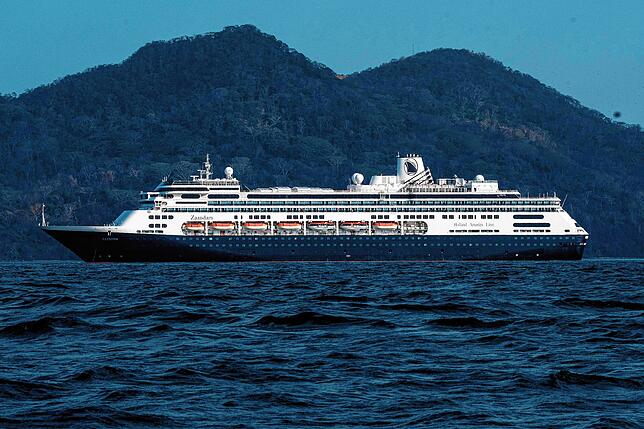

Auf dem Weg ins argentinische Ushuaia schließen Argentinien und Chile ihre Grenzen. Das Kreuzfahrtschiff ist zu diesem Zeitpunkt in der Magellanstraße, versucht nach Punte Arenas umzukehren, darf dort aber nicht mehr anlanden. Die Irrfahrt beginnt. Über 11.000 Kilometer, einmal rund um den südamerikanischen Kontinent. Seit dem 14. März lag das Schiff in der Nähe von Kap Hoorn, aufgrund geschlossener Grenzen durfte die MS Zaandam nirgends mehr anlegen. Schließlich entscheidet sich Kapitän Ane Smit, einfach nach Norden zu fahren – etwas anderes bleibt ihm gar nicht übrig.

Im Hintergrund beginnt das diplomatische Tauziehen. Die ecuadorianischen Behörden erlauben einem Versorgungsflugzeug schließlich, in der Nähe eines kleinen Hafens zu landen. Das Kreuzfahrtschiff darf den Hafen anfahren, um Treibstoff, Lebensmittel und Medikamente an Bord zu nehmen. Unterwegs flankieren immer wieder Versorgungsschiffe das Kreuzfahrtschiff, um den Betrieb und die Versorgung der Menschen an Bord aufrechtzuerhalten.

Rettungsaktion auf dem Ozean

Dann folgt eine „beispiellose Rettungsaktion“, wie Albrecht beeindruckt berichtet. Ein Kreuzfahrtschiff, das vor San Diego lag, wurde mit Medikamenten, medizinischem Personal und einer neuen Crew mit 600 Mitgliedern auf den Weg in den Pazifik geschickt. Die MS Rotterdam begleitet fortan die MS Zaandam.

Über drei Tage hinweg werden Passagiere auf das Nachbarschiff gebracht. Nach Angaben der Reederei ausschließlich jene, die keine Symptome zeigen und zuvor nicht erkrankt waren. 797 Passagiere und 645 Crew-Mitglieder sind nun auf der Rotterdam, auf der Zaandam verbleiben 446 Passagiere und 602 Crew-Mitglieder. Darunter auch die Albrechts.

Fieber überstanden

Gerade haben sie und ihr Mann eine Erkältung mit leichtem Fieber überstanden. Aber sie glauben nicht, dass sie Corona hatten. Doch weil sie Symptome hatten, durfen sie nicht auf das Nachbarschiff wechseln. Das verunsicherte das Ehepaar. Inzwischen, sagt Bernd Albrecht, gehe es ihm wieder „ganz ordentlich“, auch Sabine Albrecht geht es besser.

Sie sind dankbar, dass ihre Kabine wenigstens ein Fenster hat, auch wenn es sich nicht öffnen lässt. Andere Passagiere mit Innenkabine sehen seit Tagen kein Tageslicht mehr. Das Zimmer der Albrechts ist zudem mit 17 Quadratmetern noch eines der geräumigeren, weil es für Rollstuhlfahrer eingerichtet ist. „Aber es ist schon anstrengend, so lange isoliert zu sein“, gesteht Sabine Albrecht ein.

Licht am Horizont

Gerade schöpfen die beiden neue Hoffnung. Die Durchfahrt durch den Panamakanal ist nach langem Ringen endlich genehmigt worden, beide Schiffe konnten am 30. März passieren – mit geschlossenen Vorhängen, aus Angst, die Bevölkerung könnte in Panik geraten, wenn sie erführen, dass ein Schiff mit Corona-Patienten den Kanal durchfährt. Nun steuern sie durch die Karibik auf Florida zu, in Ford Lauderdale liegt der Heimathaften der MS Zaandam. Ob sie dort anlanden dürfen, ist fraglich. Dabei sind viele Passagiere Amerikaner.

Die Webseite MarineTraffic zeigt, wo das Schiff sich gerade befindet. „Wir hoffen, dass sie Ostern zurück sind“, sagt Tochter Franziska Heinzelmann, auch im Namen ihres Bruders. Die Realschullehrerin hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Eltern zu helfen, sich schließlich auch an den Bundestagsabgeordneten Andreas Jung gewandt, um ihn um Hilfe zu bitten.

Diplomatisches Ringen

Das Krisentelefon des Auswärtigen Amts sei wenig hilfreich gewesen, sagt die 33-Jährige. Zumal man ein Land angeben muss, bevor man sich einwählen kann. Welches Land wählt man denn, wenn sich ein Schiff auf internationalem Gewässer befindet? Und was hilft es, wenn die Mitarbeiter einem erst einmal Vorhaltungen machen, warum die Eltern überhaupt die Reise angetreten hätten?

Auf eine Anfrage des SÜDKURIER beim Auswärtigen Amt heißt es, das Amt verfolge „die Entwicklungen um die Kreuzfahrtschiffe Zaandam und Rotterdam genau“. „Dazu stehen wir in laufendem und engem Austausch mit dem Kreuzfahrtveranstalter und über unsere Auslandsvertretungen in Panama, Washington und Miami auch mit den lokalen Behörden.“ Die Reederei stehe in Kontakt mit möglichen Zielhäfen. Auch die Rückflüge werden den Angaben zufolge von der Reederei organisiert.

CDU-Abgeordneter Jung sagt dem SÜDKURIER, das Schicksal der insgesamt etwa 70 deutschen Passagiere sei inzwischen auf der „Leitungsebene des Auswärtigen Amts“ angekommen. „Das ist kein Zustand, dass diese Menschen weiter auf dem Schiff bleiben“, betont er. „Alle Bemühungen richten sich darauf, dass das Schiff in Ford Lauderdale anlegen darf“, ergänzt er.

Über andere Möglichkeiten will er gerade nicht nachdenken – etwa eine Atlantikquerung. Sie wäre lange und mühsam. Und die Zahl der Infizierten könnte weiter steigen.

Alltag in der Krise

Die Albrechts haben sich inzwischen mit der Situation arrangiert. Sie schauen morgens Nachrichten (es gibt nur wenige und ausschließlich englische Kanäle) und lesen den SÜDKURIER online. „Wir sind froh, dass wir so noch mitbekommen, was zu Hause passiert“, sagt Albrecht. Derzeit führten die beiden ein „Lotterleben“, erzählt sie mit hörbarem Schmunzeln.

Statt schicker Klamotten fürs Bordrestaurant tut es nun der bequeme Jogginganzug. Zum Glück, sagt Albrecht, „haben wir uns vor der Abreise ganz viele Bücher auf unseren Kindle geladen. Die lesen wir nun von früh bis spät.“

„Man gewöhnt sich daran“, meint Albrecht. „Es bleibt uns auch gar nichts anderes übrig.“ Die ersten Tage seien am schlimmsten gewesen. „Aber jetzt haben wir Hoffnung, dass wir in Florida von Bord können.“

Zwischen Hoffen und Bangen

An diesem Dienstag scheint sich die Hoffnung jedoch jäh zu zerschlagen. Floridas Gouverneur Ron DeSantis will nicht, dass Menschen gerade jetzt im südlichen Florida „abgeladen werden“, die nicht einmal aus Florida stammten.

Die Verwaltung des Hafens von Fort Lauderdale zeigt sich dann aber doch hilfsbereit. Das Schiff kann möglicherweise doch anlegen. Aber die Reederei müsse aber einen detaillierten Plan vorlegen, wie sie die Passagiere von Bord und nach Hause bringen wolle.

Die Holland America Line müsste auch den Transport und die Versorgung der erkrankten Passagiere sicherstellen, das Gepäck der Gäste desinfizieren und den medizinischen Abfall fachgerecht entsorgen. „Das ist viel arbeit für die Holland America„, schreibt Albrecht über WhatsApp. Aber es „ist ein Hoffnungsschimmer am Horizont“.