Die Aufarbeitung der Kinderverschickung in Deutschland zwischen 1949 und etwa 1980 ist seit etwa fünf Jahren im Gang. Viele ehemalige Kurkinder erzählen und haben sich vernetzt. Wie haben Sie dieses große Interesse am Landesarchiv erlebt, wo das Projekt zur Kinderverschickung nun abgeschlossen ist?

Christian Keitel: Im Landesarchiv gingen sehr viele Nachfragen zum Thema Kinderverschickung ein, auch von Ehemaligen, die selbst verschickt waren. Sie sagen, dass dieses Kapitel noch lange nicht abgeschlossen ist. Während der zweijährigen Projektlaufzeit war das Interesse gleichbleibend groß.

Nora Wohlfarth: Ich habe anfangs geglaubt, die Aufarbeitungswelle werde an den fehlenden personenbezogenen Unterlagen in den Archiven scheitern. Aber die Betroffenen sind drangeblieben und haben sich nicht demotivieren lassen. Darüber bin ich heute sehr froh.

Christian Keitel: Viele ehemalige Verschickungskinder hatten die Befürchtung, dass ihnen in der Öffentlichkeit nicht geglaubt wird. Das ist zum Glück nicht so gekommen. Viele ehemalige Verschickte haben erfahren, dass sie mit ihren leidvollen Erfahrungen nicht alleine waren, sondern dass sie diese heute mit anderen teilen können.

Sie haben diese Erkenntnis ins öffentliche Bewusstsein gerückt?

Corinna Keunecke: Ja, dazu konnten wir durch umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit unseren Teil beitragen. Wir haben regelmäßig Newsletter verschickt, wir haben eine Veranstaltung organisiert, Vorträge gehalten und uns vernetzt mit anderen Forschenden, wir waren bei den Kongressen der Bundesinitiative Verschickungskinder präsent. So konnten wir zeigen, dass das Thema eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat.

Ohne persönliche Unterlagen, die sich ja kaum erhalten haben, weil sie nach einer Aufbewahrungsfrist vernichtet wurden, ist das Thema für Betroffene schwer zu greifen. Viele wissen ja nicht mal mehr, in welchem Heim sie gewesen sind . . .

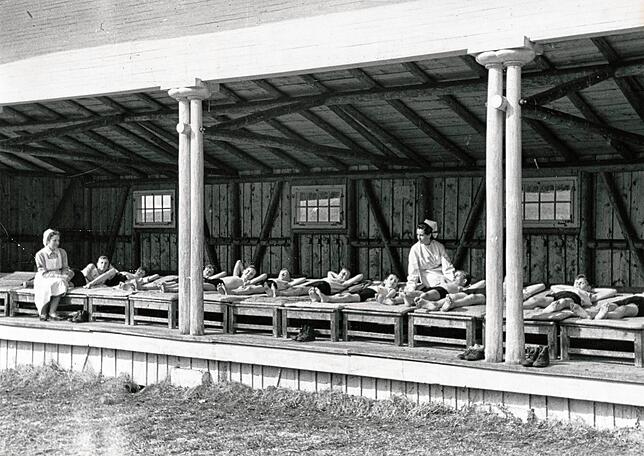

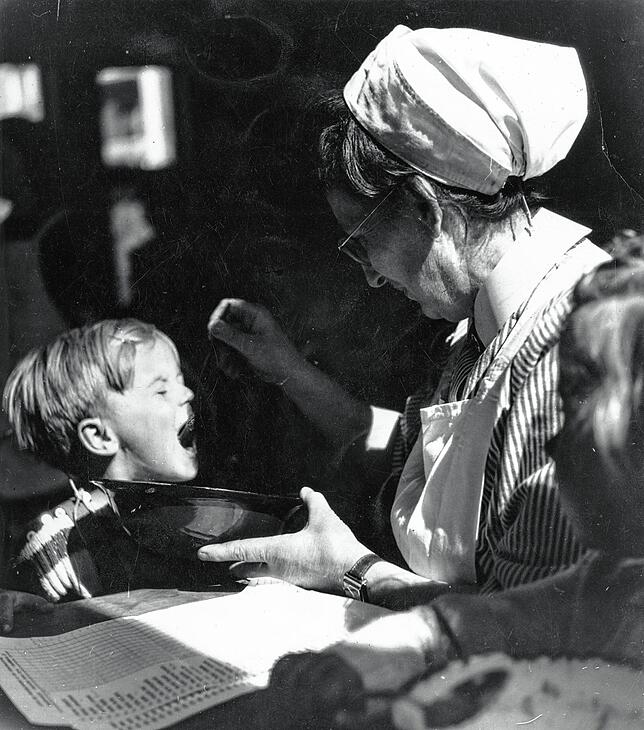

Nora Wohlfarth: Ja, es gibt kaum personenbezogene Akten. Das haben wir versucht auszugleichen, indem wird den Betroffenen Informationen zum Heim verschafft haben. Das kann zeigen: Was Sie erlebt haben, ist nicht im luftleeren Raum passiert. Es ist ja geradezu unheimlich, dass Kinder aus einem normalen Zuhause in eine Einrichtung kamen, in der der Aufenthalt oft furchtbar war. Dann kamen sie zurück, und alles ging weiter wie bisher. Und das, glaube ich, trägt zu dieser Vereinzelung bei. Da stellt sich die Frage: Was ist eigentlich passiert und warum? Dann hilft es, wenn man sagen kann: Sie waren in dem und dem Heim. Das ist eins von zehn Heimen in dem und dem Ort. Das hat von dann bis dann existiert, und der und der hat die Kosten übernommen.

Christian Keitel: Das Landesarchiv hat eine Heimliste erarbeitet, in dem rund 480 Heime verzeichnet sind. Wir haben errechnet, dass wahrscheinlich mehr als eine Million der heute in Baden-Württemberg lebenden Menschen verschickt wurde. Das waren alles Elemente, die im öffentlichen Diskurs dazu beigetragen haben, zu zeigen: das System der Kinderkuren war etwas Großes und vielfach Präsentes in unserer Gesellschaft, in den Verwaltungsstrukturen und im Leben von vielen Menschen. So konnten wir helfen, die Dimension der Gewaltkultur in den Heimen aufzuzeigen und nachweisen, dass es nicht um einzelne Fälle ging, in denen es zu Gewalt kam.

Unterschied sich diese von den Gewaltformen, die die Kinder von ihrer familiären Erziehung gewöhnt waren?

Corinna Keunecke: Je länger die Kinderkureinrichtungen bestanden, desto mehr kam es zu einem Missverhältnis: Denn die Gesellschaft ist in ihren Erziehungsmethoden vorangeschritten, Familien wurden liberaler. Aber in diesen Heimen ist die Zeit stehengeblieben.

Christian Keitel: Wer meint, die Strenge in den Kurheimen sei damals zeitgemäß gewesen, dem muss man sagen: Auch damals gab es schon das Grundgesetz mit dem Artikel 1, der sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Wenn Kinder gezwungen werden, Erbrochenes aufzuessen, dann ist es sehr weit von diesem Artikel weg. Auch die Fälle von sexualisierter Gewalt waren sehr weit entfernt von Artikel 1. Ob die konkreten Gesetze dem damals so gerecht wurden oder nicht, ist irrelevant, denn der Artikel 1 steht über allem. Beim Thema Medikamentenmissbrauch war es damals ganz klar Rechtslage, dass die Eltern gefragt werden und zustimmen mussten. Wir vermuten, dass das oft nicht der Fall war. Nach einigen Jahrzehnten lässt sich das aber oft nur sehr schwer nachweisen.

Geht es den Betroffenen weniger um eine Debatte über Gewalt als um die Langzeitfolgen einer Kinderkur?

Nora Wohlfarth: Auf den Treffen der Ehemaligen wird viel über die psychischen Folgen gesprochen. Die gibt es auch ohne konkrete Erinnerungen. Das ist spannend. Man leidet unter Ängsten – etwa in einer fremden Umgebung nicht auf die Toilette gehen zu können – und stellt Jahrzehnte danach fest, dass dies mit den rigiden Verboten im Heim zusammenhängt.

Wo sehen Sie jetzt weitere Impulse für die Aufarbeitung des Verschickungsthemas?

Christian Keitel: Wir sind in Baden-Württemberg bei der Grundlagenforschung ein gutes Stück vorangekommen, etwa durch die Heimliste. Aber wir sollten mehr Untersuchungen zu einzelnen Heimen haben. Zudem sollte es dann zu Vergleichen kommen. Aber zunächst braucht man eben das Vergleichsmaterial. Wenn wir mehr Studien zu einzelnen Heimen haben, können wir vergleichen innerhalb einzelner, ich sage mal, Sparten, wie kirchliche Heime, Heime von Krankenkassen oder Heime in privater Trägerschaft.

Wie sieht es mit Studien zu Medikamentenversuchen aus?

Christian Keitel: Das ist ein sehr schwierig zu erforschendes Thema, weil es kaum personenbezogene Unterlagen gibt. Auch muss man methodisch unterscheiden in der Frage: Was war eine berechtigte Indikation, und wo wurden Medikamente ohne konkreten Anlass getestet. Das nach bis zu 50 Jahren festzustellen, ist keine leichte Übung. Aber es ist ein dringendes Thema. Wichtig wären auch Studien zu den Menschen, die in den Heimen angestellt waren.

Für wie realistisch halten Sie das nach so langer Zeit?

Christian Keitel: Da gibt es eine Mauer des Schweigens. Viele frühere Beschäftigte sind nicht mehr im Leben. Aber von denen, die am Leben sind, trauen sich auch äußerst wenige, auf uns zuzugehen. Es ist aber ein wichtiges Anliegen, dass man auch deren Seite ausleuchtet.

Lassen sich auch die Kinder in Gruppen oder Schichten gliedern?

Nora Wohlfarth: Ja, da gibt es neben der Aufteilung der Kinder nach Herkunft aus dem ländlichen oder dem städtischen Raum einen weiteren Aspekt: Wir haben uns oft gefragt, ob denn beispielsweise Kinder von Gastarbeiterfamilien oder aus Kinderheimen gezielt verschickt wurden, wo man ja von einem Erholungsbedarf durchaus ausgehen konnte. Dazu wissen wir noch nicht viel und es wäre ein lohnenswertes Forschungsfeld. Auch stelle ich mir vor, dass sehr wohlhabende Familien die Erholung ihrer Kinder eher anders organisiert haben.

Sollte man auch intensiver auf die Ärzteschaft schauen?

Corinna Keunecke: Ja, sicher. Man sollte herausfinden, was Kinderärzte motiviert hat, Eltern eine Kinderverschickung nahezulegen. Was hatten die Mediziner davon? Das sollte in der Berufsbranche aufgearbeitet werden – die eigene Verstrickung in die Kinderverschickung.

Nora Wohlfarth: Die ehemaligen Verschickungskinder haben das Thema der Kontinuitäten zwischen NS-Staat und Bundesrepublik massiv angesprochen. Ich halte es für sehr realistisch, dass frühere Nazis im weitesten Sinne – ob in der Partei, in der SA oder der SS – nach dem Krieg in Kinderheimen präsent waren – wie eben auch sonst in allen Bereichen der Gesellschaft. Wir wissen inzwischen von vielen Einzelpersonen mit mehr oder weniger extremer NS-Vergangenheit, die etwa als Ärzte in Heimen tätig waren.

Hilfe für frühere Verschickungskinder

Es stellt sich auch die Frage: Warum ist das alles erst jetzt ein Thema?

Christian Keitel: Eine wichtige Frage. Meine Deutung: Wenn sich die Zeiten ändern, dann haben wir einen Abstand zu dem, was damals geschehen ist. Und wenn wir mit zeitlichem Abstand darauf schauen, sehen wir, dass da vieles schiefgelaufen ist, was man vorher für selbstverständlich gehalten hat. Umgekehrt liefert uns dieser Abstand eine Folie im Kopf, mit der wir vielleicht die heutigen Missstände schneller erkennen, auch wenn die möglicherweise anders begründet sind als damals.

Wie sollte es nach Ihrer Meinung im Landesarchiv und der Aufarbeitung weitergehen?

Christian Keitel: Wir tun uns sehr schwer damit, dass das Verschickungskinder-Projekt aufhört, ohne einen Anschluss zu haben. Wir haben zwei feste Stellen beantragt, aber es sieht derzeit nicht gut aus. Für uns gehört es aber – so kann man sagen – zur staatlichen Daseinsvorsorge, dass sich der Staat zu den Fehlern positioniert, die seine Bediensteten zu verantworten haben. Die Fehler erscheinen oft erst nach Jahrzehnten, aber dann müssen die Betroffenen des staatlichen Fehlverhaltens vom Staat unterstützt werden, um ihre Biografie aufzuarbeiten.

Eine Frage der Verantwortung für erlittenes Leid in der Kinderkur?

Christian Keitel: Ja gewiss. Ich rede nicht von Banalitäten, sondern von massiven staatlichen Eingriffen in Lebensläufe. Das war nicht nur bei der Kinderverschickung oder Heimerziehung der Fall, sondern auch bei Zwangsarbeit, Berufsverboten oder beim sogenannten Homosexuellen-Paragraf 175.

Es würde unserem demokratischen Gemeinwesen gut anstehen, wenn wir von staatlicher Seite den Betroffenen Möglichkeiten in Form von Unterstützung bei Archiv-Recherchen anbieten können. Das ist unser Impetus – weit über das Thema Kinderverschickung oder Heimerziehung hinaus. Ich bin überzeugt, dass wir beim Landesarchiv Baden-Württemberg versuchen, das weiter voranzubringen. Und wir wären glücklich, wenn es über kurz oder lang möglich wäre, dafür feste Stellen einzurichten.