Eigentlich könnten die Zeppeline auch im Winter fliegen. „Der Erstflug des Goodyear-Luftschiffs in Amerika wurde bei minus 20 Grad absolviert“, erklärt Andrea Fischer, Sprecherin der Zeppelin-Luftschifftechnik (ZLT) und der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) in Friedrichshafen. Trockene Kälte könne den Luftschiffen nichts anhaben – ganz im Gegenteil. „Im Winter haben sie mehr Tragkraft. Im Sommer sinkt sie, weil sich das Helium in der Hülle ausdehnt.“

Bestes Beispiel dafür, dass Zeppeline auch im Winter exzellente „Flieger“ sind, war eine spektakuläre Aktion im Februar 2019. Damals zogen drei Extremsportler mit dem Zeppelin NT von Friedrichshafen aus in die Ostalpen, um sich dort abzuseilen und auf steilem Terrain mit Ski und Snowboard abzufahren. „Noch nie stellte sich ein Luftschiff einem solchen Abenteuer. Als ich unter dem Zeppelin hing, hatte ich das Gefühl, mich von einer Wolke abzuseilen“, war Stefan Ager, einer der drei Protagonisten, absolut begeistert.

Warum keine Rundflüge im Winter?

Doch warum bietet die Zeppelin Reederei dann im Winter keine Rundflüge an? „Die Witterungsbedingungen sind trotzdem schwierig“, erklärt Andrea Fischer. Kälte allein ist zwar kein Problem. Hohe Luftfeuchte, Schnee oder Eis, die sich auf der Luftschiffhülle niederschlagen, sehr wohl. Ein weiterer Grund ist die geringe Anzahl an Touristen, was einen wirtschaftlichen Betrieb im Winter schwierig macht.

Der dritte Grund ist das Personal. Etwa 100 Angestellte sind bei der DZR beschäftigt, um Rundflüge anzubieten. Dazu zählen Piloten, Bodencrew, Passagierservice, Ingenieure und Techniker. Die brauchen auch mal Urlaub.

Nicht zuletzt steht im Winter aber die Wartung der Luftschiffe an. Die Jahresinspektion dauert pro Zeppelin bis zu sechs Wochen. „Da wird alles auf links gedreht, jedes Schräubchen kontrolliert“, sagt Linus Dicomy. Der gelernte Fluggerätemechaniker ist seit Oktober 2021 bei der ZLT und einer der wenigen Menschen, die die Zeppeline auch von innen checken. Dafür wird das Luftschiff zunächst mit Seilen an der Decke des 34 Meter hohen Hangars aufgehängt. Danach wird das Helium aus der Hülle abgesaugt und in gelbe Säcke geleitet, die in den folgenden Wochen unter dem Dach des Hangars schweben. „Dann bauen wir den Catwalk ein“, erklärt Linus Dicomy. Damit ist eine Art Laufgang gemeint. Erst danach kann der Luftfahrttechniker, teils mit Seilen gesichert – er muss dafür Lehrgänge besuchen -, Hülle und Tragstruktur auf Schäden untersuchen.

Selbstverständlich wird auch die gesamte Technik in den Leitwerken, die sechs Motoren oder die Passagiergondel gecheckt. Beim Luftschiff mit dem ZF-Branding auf der Hülle wurde diesmal fast alles komplett abmontiert. Grund dafür ist ein ganz spezielles Projekt. Dafür wurde die Hülle horizontal der Länge nach aufgeschnitten und ein rund 30 Zentimeter breites Folienband nach und nach eingeschweißt. „So gewinnen wir circa 150 Kubikmeter Hüllenvolumen hinzu“, erklärt Richard Geiselmann, der mit seinem Ingenieur-Team der ZLT den Umbau erdacht hat. So passt mehr Helium in den Bauch, was am Ende eine zusätzliche Tragkraft von rund 150 Kilogramm ausmacht. Die braucht der Zeppelin im Sommer, wenn es besonders heiß ist, um 14 Passagiere mitnehmen zu können.

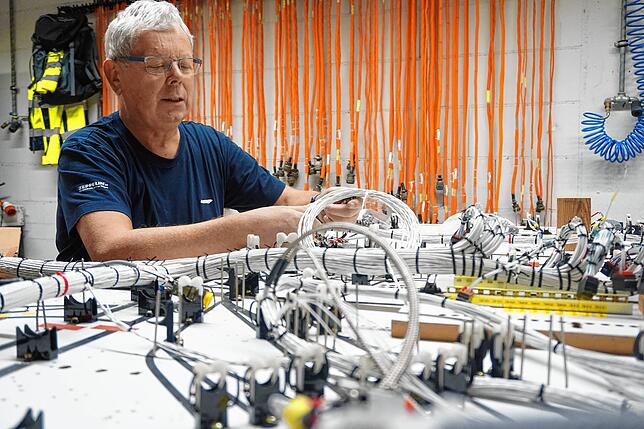

Parallel laufen in den Werkstätten am Hangar schon die Vorbereitungen für den Bau eines dritten Luftschiffs für die Zeppelin-Reederei. Das soll ab 2024 für mehr Kapazitäten bei den Rundflügen sorgen. Avionik-Techniker Thomas Elliott ist gut damit ausgelastet, die Kabelbäume zu bauen. Rund 300 bis 400 Stunden Handarbeit stecken allein in diesem Teil des neuen Luftschiffs.