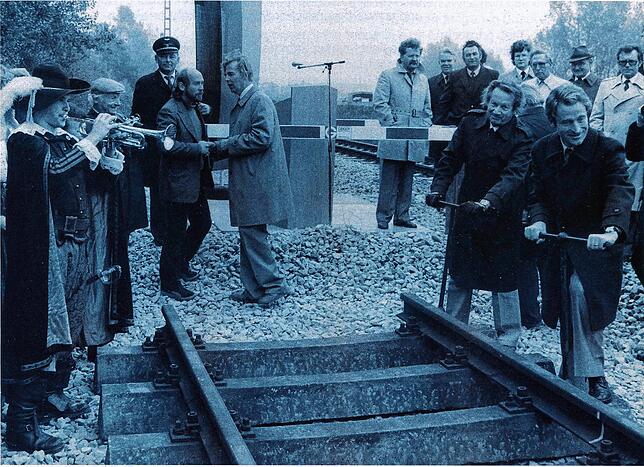

Der 16. Mai 1987 war großer Bahnhof. Ein Sonderzug brachte Innenminister Dietmar Schlee und den Karlsruher Bundesbahndirektionspräsidenten Heinz Bubel samt Landräten, Oberbürgermeistern, Bürgermeistern und anderer Prominenz von Basel nach Waldshut. Schon vor dem Ziel ertönten bei Zwischenstopps Blaskapellen und Grußreden – so auch auf dem Bahnhof Bad Säckingen.

Gefeiert wurde die Inbetriebnahme des zweiten Gleises auf der Hochrheinbahn – auch wenn es zwischen Murg und Laufenburg erst mal noch eingleisig weiterging.

Die Aufnahme des Linienverkehrs auf der zweigleisigen Strecke bedeutete einen Quantensprung für den Schienenverkehr am Hochrhein. „Waren es bisher sechs D-Züge, elf Eilzüge, und acht Nahverkehrszüge, die auf diesem Streckenabschnitt eingesetzt worden sind, so erhöht sich nun das Angebot auf der Schiene ab dem 31. Mai 1987 um das Zweieinhalbfache auf insgesamt 58 Fahrten“, schwärmte damals der Waldshuter Landrat Bernhard Wütz.

Schon 1905 zwei Gleise

Seit der Inbetriebnahme am 4. Februar 1856 von Basel bis Säckingen und am 30. Oktober 1856 bis Waldshut musste sich der Zugverkehr auf der Hochrheinbahn im Wesentlichen über ein Gleis quälen. Zwar war bereits während Planung und Bau an einen möglichen zweiten Schienenstrang gedacht und entsprechend Fläche erworben worden. Doch wurde dies nur auf einzelnen Streckenabschnitten verwirklicht.

Bereits 1903 war zwischen Murg und Laufenburg westlich des Rappensteintunnels ein zweites Gleis gelegt und 1905 in Betrieb genommen worden, zusammen mit der Eröffnung des Badischen Bahnhofs in Basel kam 1913 ein weiterer zweigleisiger Abschnitt von dort bis zum Abzweig Grenzacher Horn hinzu, wie Alt-Regionalverbandsdirektor Franz Schwendemann 2018 in einem Beitrag für unsere Zeitung schrieb.

Doch verhinderten ab 1914 der Erste Weltkrieg und danach 1920 der Übergang der Badischen Staatsbahn an die Reichsbahn die Verwirklichung weiterer Ausbaupläne. In den 1920er Jahren wurde bei Laufenburg das zweite Gleis sogar wieder zurückgebaut, bei Rhina wurde es zum Anschluss des Industriebetriebs Elektro Nitrum an den Bahnhof Murg.

Die eingeleisige Hochrheinstrecke hatte schon in den 1970er Jahren lange ihre Belastungsgrenze erreicht. Das lag vor allem am Güterverkehr. Zahlreiche Unternehmen nutzten damals noch die Hochrheinbahn zur Beförderung. 1980 wurden 135.757 Güterwaggons Ladegleisen zugeführt oder dort abgeholt – durchschnittlich mehr als 370 jeden Tag.

Allein 52.664 Waggons wurden nach Waldshut rangiert, wo die Lonza-Werke saßen. Rheinfelden mit Degussa, Aluminium-Hütte und Dynamit-Nobel zählte 41.761 Waggons, Grenzach mit Hoffmann La Roche und Ciba-Geigy über 14.000, Albbruck mit der Papierfabrik über 10.00 und Murg mit H. C. Starck über 7000 Waggons jährlich. Zwischen Grenzacher Horn und Rheinfelden rollten im Schnitt jeden Werktag 77 Züge, darunter 29 Nahverkehrszüge, 17 Eilzüge, 14 Ferngüterzüge, neun Nahgüterzüge. Auf der eingleisigen Strecke mussten dabei oft auf Überholungs- und Kreuzungsgleisen der Bahnhöfe aufeinander warten. So kam es, dass auf der Hochrheinstrecke bei großer Betriebsdichte Züge mit gerade einmal 37 Stundenkilometern im Bummelzugtempo unterwegs waren.

Geld für Elektrifizierung umgezweigt

Als es 1981 konkrete Planungen für den Ausbau von Basel bis Säckingen gab, drängte der Landkreis Waldshut auf eine Zweigleisigkeit bis zur Kreisstadt. Ein Problem des dann auf 40 Millionen Mark veranschlagten Projekts war die Finanzierung. Weil es sich bei Basel um eine Schweizer Großstadt handelte, war dem Bund, der normalerweise 60 Prozent der Kosten solcher Baumaßnahmen trägt, eine finanzielle Beteiligung nicht möglich.

In die Bresche sprang das Land Baden-Württemberg. Es hatte 25 Millionen Mark für die schon damals als dringlich erachtete Elektrifizierung der Hochrheinbahn im Haushalt eingestellt. Diese Mittel wurden für den zweigleisigen Ausbau umgezweigt. Tatkräftige Hilfe leistete hier der Wirtschaftsminister und regionale Landtagsabgeordnete Rudolf Eberle. Insgesamt sollte das zweite Gleis dann über 48 Millionen Mark kosten. Davon trugen das Land 25 Millionen, die beiden Landkreise Waldshut und Lörrach zusammen 10 Millionen, die Bahn fast 9 Millionen Mark.

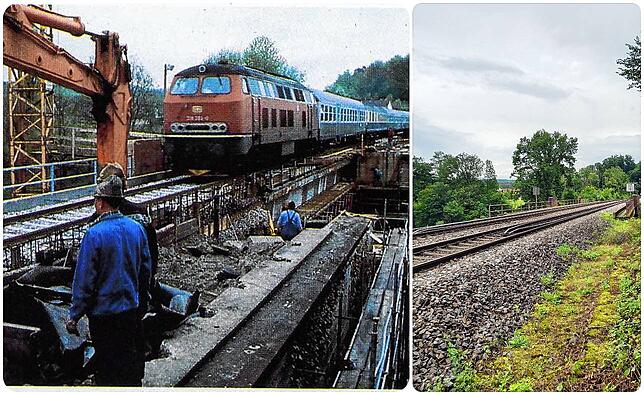

Auf der 52 Kilometer langen Strecke zwischen Basel und Waldshut wurden auf freier Strecke 38 Kilometer Gleis ergänzt. Die Arbeiten erfolgten in Abschnitten und begannen am 4. November 1983 in Bad Säckingen mit der 5,5 Kilometer langen Strecke nach Murg, am 27. Mai 1984 war hier das zweite Gleis verlegt. Es folgten zehn weitere Abschnitte. Zuletzt wurde die 14,5 Kilometer lange Strecke zwischen Dogern und Waldshut am 22. Juni 1986 fertiggestellt. An den 13 Bahnhöfen und an den 27 Brückenbauwerken wurden im Rahmen des Ausbaus zum Teil große Veränderungen vorgenommen. So mussten am Hauensteiner Viadukt die Widerlager um 2,20 Meter verbreitert werden, um das zweite Gleis aufnehmen zu können. Viele Bahnhöfe darunter Brennet, Bad Säckingen, Murg und Laufenburg-Ost erhielten Fußgängerunterführungen.

Klage wegen eines Gartens

Dass die Bauarbeiten noch 1983 im Abschnitt Bad Säckingen-Murg begonnen werden konnten, lag daran, dass es hier keine Einsprüche gegen die Planfeststellung gab. Anders bei den anderen Abschnitten. Unter den Klägern war auch die Stadt Waldshut-Tiengen, weil die Beseitigung des Bahnübergangs am Straßenverkehrsknoten B34/B500 nicht geregelt worden war. Später zog die Stadt ihre Klage aber wieder zurück.

Hartnäckiger war ein Kleingärtner aus Schwörstadt mit seiner Klage gegen den Abschnitt Rheinfelden-Brennet. Der Mann hatte auf dem für das zweite Gleis vorgesehenen Reservegelände mit Duldung der Bahn einen Garten angelegt. Jetzt wollte er diesen behalten und argumentierte, der Bau des zweiten Gleises sei unnötig. Seine Klage wurde schließlich zurückgewiesen, aber die Bauarbeiten in diesem Bereich verzögerten sich um Monate. Erst am 17. Mai 1985 waren alle Abschnitte bestandskräftig.

Problem Rappensteintunnel

Eingleisig blieb zunächst der 3 Kilometer lange Abschnitt zwischen den Bahnhöfen Murg und Laufenburg-Ost. Der Grund dafür war der 342 Meter lange Rappensteintunnel. Der war für ein zweites Gleis zu eng. Die Kosten für eine Aufweitung wurden damals als unverhältnismäßig hoch angesehen. Zehn Jahre später erhielt 1997 aber auch dieser Abschnitt doch ein zweites Gleis. Eingleisig hingegen ist die Hochrheinbahn bis zum heutigen Tag zwischen Waldshut und Erzingen.

Allgemein wurde die Herstellung der Zweigleisigkeit nicht als Abschluss des Ausbaus der Bahninfrastruktur am Hochrhein verstanden, vielmehr als Auftakt für die baldige Elektrisierung. Der Lörracher Landrat Otto Leible erinnerte 1987 daran, dass sein Landkreis sich unter ganz klaren Prämissen beteiligt habe: „Er hat seinen Finanzierungsbeitrag 1982 in der Erwartung beschlossen, dass nach Fertigstellung des zweiten Gleises die Deutsche Bundesbahn den Streckenabschnitt Basel-Waldshut auf elektrischen Zugbetrieb umstellt.“ Der für Verkehr zuständige Innenminister Dietmar Schlee erklärte: „Die Landesregierung hat allerdings nie daran einen Zweifel gelassen, und dies ist auch vertraglich so verankert, dass das zweite Gleis gleichzeitig eine Voraussetzung ist zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke.“

Die letzte „Diesel-Insel“

Doch noch heute ist die Hochrheinbahn jene letzte „Diesel-Insel“ im Dreiländereck Schweiz-Deutschland-Frankreich, als die sie Bahnplaner Dankwart Bergemann 1987 schon bezeichnete. Zum Teil liegt das am selben alten Problem, das bereits in den 1980er Jahren gelöst werden musste: Wer soll die Investitionen an einer deutschen Bahnlinie finanzieren, die auch zwei Schweizer Kantonshauptstädte miteinander verbindet? Erst Anfang 2016 haben sich das Land Baden-Württemberg mit Verkehrsminister Winfried Hermann, die Landkreise Waldshut und Lörrach, der Regionalverband Hochrhein-Bodensee, das Schweizer Bundesamt für Verkehr sowie die Kantone Basel-Stadt und Schaffhausen auf eine Absichtserklärung zur gemeinsamen Finanzierung verständigt. Ende 2020 reichte die Deutsche Bahn AG die Planrechtsunterlagen für das Projekt mit einem geschätzten Investitionsvolumen von rund 290 Millionen Euro ein. Möglichst schon 2025, vielleicht aber auch erst 2027 wird die elektrifizierte Hochrheinbahn endlich Wirklichkeit werden. Das wäre dann 40 Jahre nach dem großen Bahnhof von 1987.

Weitere Artikel rund um die Hochrheinbahn:

- Fahrgastzahlen: Das Fahrgastaufkommen geht im Corona-Jahr 2020 bei den Interregio-Verbindungen am Hochrhein gegenüber dem Vorjahr um 41 Prozent zurück. In die Regionalbahnen steigen 27 Prozent weniger Passagiere ein.

- Diese Frau sorgt dafür, dass die Züge rollen: Peggy Bretfeld ist Diplom-Ingenieurin und bei der DB Netz AG für den Ausbau der Bahnstrecken zwischen Baden-Baden und dem Bodensee zuständig. In den nächsten zehn Jahren betreut die zweifache Mutter Projekte mit einem finanziellen Volumen von drei Milliarden Euro.

- Hochrheinbahn, Autobahn 98, die zweite Rheinbrücke bei Waldshut und die Ortsumfahrung Oberlauchringen: Mehrere große Verkehrsprojekte sollen die Infrastruktur in unserer Region verbessern. Doch was hat sich im Corona-Jahr 2020 bei den Projekten getan und wie soll es 2021 weitergehen? Ein Überblick.

- Der Ausbau der Hochrheinbahn nimmt eine weitere wichtige Hürde.

- Volle Bahnsteige, überfüllte Züge: Im Schüler- und Berufsverkehr kommt es oft zu Engpässen. Was tun Land und Bahn?

- Wann werden die Züge auf der Hochrheinbahn elektrisch fahren: schon 2025 oder erst 2027?