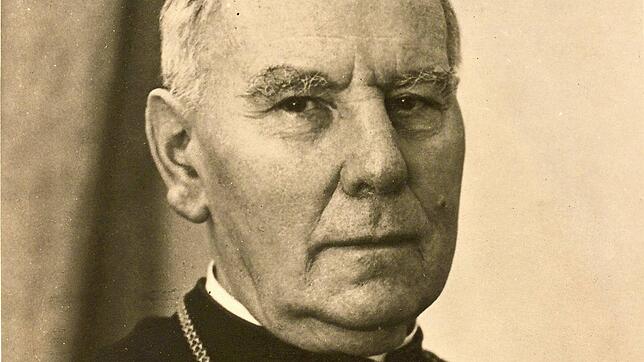

„Der größte Feind der NSDAP und des nationalsozialistischen Staates“ (Kultusminister Schmitthenner 1940). „Ein verbissener Gegner von Staat und Partei“ (Kirchenminister Kerrl 1941). „Der übelste Hetzer gegen das Dritte Reich“ (Heinrich Himmler 1942). Die Rede ist vom Freiburger Erzbischof Conrad Gröber (1872 bis 1948). Er habe mit ausländischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, in Predigten immer wieder das NS-Regime angegriffen.

Schmitthenner warf ihm vor, dass in rund 40 Fällen geistliche Wehrkraftzersetzung durch hetzerische Bemerkungen gegen Staat und Partei betrieben hätten, durch das schlechte Vorbild des Erzbischofs ermutigt. Kerrl verlangte aufgrund eines beschlagnahmten Fastenhirtenbriefs 1941 die Sperrung von Gröbers Gehalt.

Reinhard Heydrich stellte fest: Gröber wolle den Nationalsozialismus überwinden, führe einen offenen Kampf gegen ihn, sei nicht zu Kompromissen bereit. Bereits 1938 musste sich der Erzbischof vom Freiburger Kreisleiter der Partei als „Lumpenbub“ und „Vaterlandsverräter“ bezeichnen lassen, der „Lügenmeldungen in der Auslandspresse“ verbreite.

Schon 1933 von den Nazis verhasst

So war das öffentliche Bild Conrad Gröbers während der NS-Zeit. Bereits vor 1933 war er als Zentrumsmitglied von Seiten der Nazis verhasst: Ein offen nationalsozialistisch agierender Priester (Wilhelm Senn) wurde von ihm zweimal vorübergehend suspendiert. Den Untergang der Republik nahm Gröber hin; doch schrieb er kurz nach der Machtübernahme Hitlers an Nuntius Pacelli, dass er nach einem „erträglichen Modus Vivendi“ mit dem Regime suche – nicht gerade die Worte eines überzeugten Anhängers.

Gröber drängte in Rom auf ein Konkordat, um die Rechte der Kirche angesichts der zunehmenden Bedrängnisse zu sichern. Die Gläubigen ermutigte er in Anfangsnaivität, aktiv im Staat mitzuarbeiten, um einen christlichen Einfluss zu sichern und so das Regime von innen zu bändigen. Er selbst hoffte auf Hitler, dass jener die noch radikaleren Kräfte in der NSDAP mäßige, wurde im März 1934 vorübergehend „förderndes Mitglied“ der SS (diesen Status hatten noch zwei weitere Personen, nach denen Waldshut-Tiengener Straßen benannt sind), unterstützte sie also mit 5 Reichsmark im Monat.

Die SS war Hitler persönlich ergeben und übte damals vor allem eine Polizeifunktion innerhalb der „Bewegung“ aus. Die Episode war seinerzeit weitgehend unbekannt. Pfarrer Ivo Dold richtete 1946 eine Anfrage ans Ordinariat, weil er von diesem „unsinnigen Gerücht“ gehört hatte.

Für 1,5 Millionen Katholiken im Erzbistum verantwortlich, war es für Gröber ausdrücklich oberstes Ziel, die Seelsorge zu gewährleisten. Bald gab er sich bezüglich der Konkordatserfolge desillusioniert. An Pacelli schrieb er im März 1934: Weiterhin sei die katholische Jugend immensem Druck im Schulleben ausgesetzt, sodass viele die kirchlichen Organisationen verließen, um der Hitlerjugend beizutreten. Würden die Jugendverbände indes als Ganze überführt, wäre ihr Überleben gesichert.

Diese Phase der hilflosen Anbiederung an das Regime endete jedoch bald. Einige Positionen Gröbers fordern ohne Zweifel aus heutiger Sicht den Widerspruch geradezu heraus, und auch von menschlichen Schwächen war er sicher nicht frei. Er war „Kind seiner Zeit“, doch trotz mancher Fehler hat er immer wieder beachtlichen Mut zur Kritik seiner Zeitumstände aufgebracht.

Gröber geizt nicht mit politischen Äußerungen

Gröber, der seinen Priestern politische Äußerungen untersagte (als Märtyrer nützten sie niemandem), behielt solche sich selbst vor und geizte ab 1934 nicht damit. Häufig betonte er in seinen Publikationen, dass „Blut, Rasse und Volk nur relative und sehr veränderliche Werte darstellen“ (1934), dass Gott „Schöpfer, Vater und Ziel aller Menschen“, die römische Kirche allumfassend und international sei (1934). Das Erlösungswerk Christi kenne „keine ausschließenden Rassen- und Blutarten, keine Herren- und Sklavenmenschen“ (1938), und „ein Volk, das nichts Höheres kennt als sich selbst, wird an seiner Überheblichkeit verkümmern und sterben“ (1935).

Berühmt ist Gröbers Silvesterpredigt von 1940, in der er die staatliche Euthanasie als Mord bezeichnete. Goebbels persönlich nannte Gröbers Worte „Landesverrat“. Er war der erste, der gegen die Tötung der Geisteskranken protestierte. Auch bei den Alliierten (Gröber hatte in der Tat gute Kontakte ins „feindliche Ausland“, auch zur Auslandspresse, die Briefe von ihm druckte) war er als Gegner der Nazis bekannt – dies ermöglichte nach dem Krieg etwa, dass seine Interventionen Gehör fanden. Seinen Ruf hatte er sich durch lautstarke öffentliche Wortmeldungen erworben, die weithin vernommen wurden.

Diskrete Hilfe für Verfolgte des Regimes

Daneben ließ er Verfolgten des Regimes diskrete Hilfen zukommen. 1940 rief er eine Hilfsstelle für „nichtarische“ Katholiken ins Leben. Caritas-Mitarbeiterin Gertrud Luckner half in seinem persönlichen Auftrag den Verfolgten bei Flucht und Ausreise, besorgte Papiere, Geld, ärztliche Atteste und Sachmittel, kümmerte sich um Aufnahmestellen im Ausland. Sie berichtete später, dass der Erzbischof angesichts des damit verbundenen Risikos äußerte: „Wenn sie mich deswegen holen wollen, dann sollen sie mich holen“ (1941 brachte Gröber Ähnliches in anderem Zusammenhang auch schriftlich gegenüber Schmitthenner zum Ausdruck: als Bischof dürfe er selbst vor der Todesstrafe nicht zurückschrecken).

Gröber verteidigte auch die Juden ausdrücklich als das „auserwählte Volk“, die von den Nazis bekämpfte Bibelstelle „Das Heil kommt von den Juden“ (Joh. 4,22) als „heiliges, unantastbares Offenbarungsgut“. Er war offensichtlich kein Rassenantisemit, und trotz seines zweifellos vorhandenen Antijudaismus kritisierte er 1933 die Aufrufe zum Judenboykott als ungerecht. Gröber blieb im Privatleben Stammkunde eines jüdischen Fotografen, hatte einen jüdischstämmigen Sekretär, und die jahrelangen freundschaftlichen Kontakte zur Jüdin Irene Fuchs mögen auch nicht nur nach ihrem traurigen Ende beurteilt werden; im „Stürmer“ kam es 1936 zu einer diesbezüglichen Kampagne gegen den Erzbischof, dem ein Verstoß gegen das „Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ nachgewiesen werden sollte.

Den Krieg verurteilt Gröber nicht

Den Krieg verurteilte Gröber nicht, sein Hirtenbrief vom 5. September 1939 aber war äußerst zurückhaltend: Er sprach von einer „furchtbare Heimsuchung“ und wünschte für den Verlauf „Gerechtigkeit und Mäßigkeit“. Der Kommunismus jedoch erschien ihm damals als größter Feind der Kirche, der Kampf gegen die Sowjets später grundsätzlich gerecht. Zugleich wurden nun immer mehr Priester inhaftiert; Gröber intervenierte jedes Mal vor Gericht beziehungsweise versuchte, sie über die päpstliche Diplomatie freizubekommen.

Über zehn seiner Geistlichen saßen 1942 in Dachau, der Donaueschinger Pfarrer Heinrich Feurstein kam dort um. In seiner Silvesterpredigt 1942 nannte Gröber ihn einen Mann, „auf den man stolz sein konnte“. Auch setzte er sich für frühere Zentrumspolitiker ein sowie für elsässische Klöster, welche die Nazis im Krieg räumen wollten. Für den wegen Hochverrat angeklagten Priester Max Joseph Metzger (für den er gar nicht zuständig war) versuchte er, mildernde Umstände geltend zu machen. Ihn als harmlosen Spinner darzustellen, schien ihm das einzig Erfolgversprechende zu sein, blieb aber erfolglos. Für derartige Fürsprachen war nötig, bei aller sonstigen Kritik den vermittelnden Ton zu wahren. Missverständnisse nicht nur in diesem Fall hatten später Einfluss auf die zwiespältige Erinnerung an den Erzbischof.

Direkt nach Kriegende 1945, als die meisten Deutschen den Nationalsozialismus als lediglich „schlecht ausgeführte gute Idee“ ansahen und voller Selbstmitleid diesem „unvernünftigen Krieg“ die Schuld gaben, dass es ihnen jetzt so schlecht ging, verurteilte Gröber im Hirtenbrief „Rückblick und Ausschau“ nochmals in aller Ausführlichkeit die NS-Ideologie, den Irrglauben an „Rasse und Blut“ und die Überlegenheit der „nordische Rasse“. Daraus ergäbe sich ein Kult, eine Verehrung des vermeintlich „auserwählten deutschen Volkes“, eine „Vergottung des Volkes“. Der Krieg erscheint nun als Strafgericht gegen die Irrlehren des Nationalsozialismus.

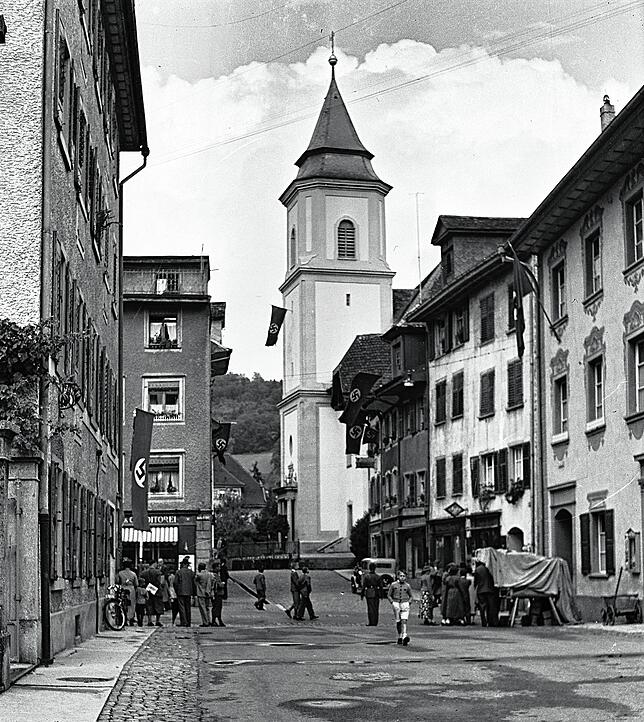

Daher trägt ein Platz in Waldshut seinen Namen

In Waldshut blieb Gröber nachhaltig in Erinnerung, weil durch seinen Einsatz die Besatzungsmacht von der geplanten Evakuierung der Stadt 1945 absah. Aus Dankbarkeit wurde 1951 ein Platz nach ihm benannt.