Über den Zoll ging zwischen Kreuzlingen und Konstanz schon immer einiges hin und her. Legal war dabei stets das Einkaufen. Als der Euro-Franken-Mindestkurs aufgehoben wurde, strömten die Einkauftouristen über die Grenze. 2015 kauften die Schweizer zum Beispiel für 11 Milliarden Franken auf der deutschen Seite ein.

Doch nicht alles war auf beiden Seiten der Grenze immer zu bekommen. Illegal war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite beispielsweise der Verkauf von Saccharin. Nur im Schokoladenland Schweiz war der Stoff erlaubt, alle anderen europäischen Staaten hatten das Produkt verboten, um die rübenverarbeitende Zuckerindustrie im eigenen Land zu schützen. Manche witterten das große Geld.

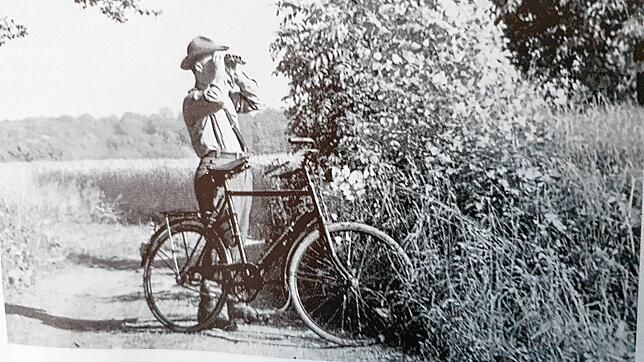

Die Schmuggler ließen sich einiges einfallen: Sie füllten Saccharin in Champagnerflaschen ab, versteckten das Pulver in Fahrradreifen, und eine besonders kreative Schmugglerbande goss den Süßstoff in Wachs und ließ die Kerzen in Einsiedeln weihen, um sie nach Deutschland und Österreich zu verkaufen.

Särge mit Beuteln statt Leichen

Auch fiel deutschen Zöllnern zu der Zeit auf, dass immer mehr Schweizer auf deutschem Boden begraben werden wollten. Bis sie einmal, im Jahr 1913, einen Sarg öffneten und statt eines Leichnams einige Zentner in Beutel verpacktes Saccharin fanden, wie die NZZ im September desselben Jahres berichtete. Weiter heißt es in dem Bericht, dass „der ganze Schmuggler-Leichenzug festgenommen und hinter Schloss und Riegel gesetzt“ wurde.

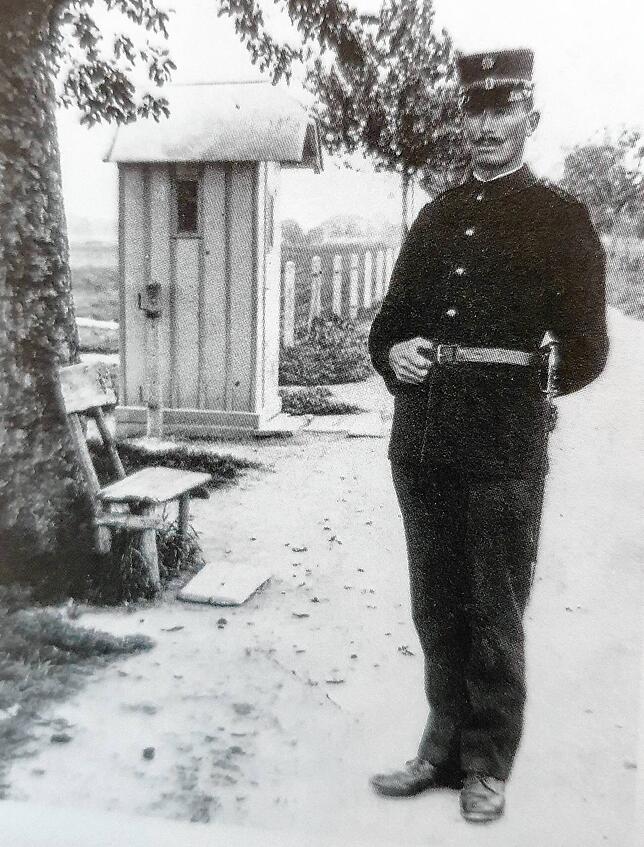

Das Stadtgebiet von Konstanz entwickelte sich nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs zu einer „reichsweit berüchtigten Zentrale des gewerbsmäßigen Schmuggels“, wie Tobias Engelsing, Leiter städtische Museen Konstanz und Autor, in seinem Buch „Das Tägermoos – Ein Deutsches Stück Schweiz“ schreibt. Alles, was es auf kriegsführender deutscher Seite bald nicht mehr gab, brachten Hehlerbanden herüber: Hygieneartikel, Haushaltswaren, Kaffee, Schokolade, Tabakwaren.

Sogar ein unter der Grenze hindurchgegrabener Schmuggel-Tunnel wurde entdeckt. Auch die Paradieser mischten beim Schmuggeln eifrig mit, da sie das Vorrecht besaßen, die Grenze jederzeit passieren zu dürfen, um zu ihren Gemüsefeldern zu gelangen.

Schmuggel wurde hart bestraft

Also versteckten sie in ausgehöhlten Kutschböcken Kaffeebohnen, in leeren Jauchefässern in Wachspapier eingewickelte Zigarren, und die Frauen nähten sich in Unterröcke Taschen ein, in denen Schokolade und Zigarettenpackungen unbemerkt die Grenze überwanden. Doch nicht immer blieb der Schmuggel unbemerkt.

Als man im April 1920 zwei Arbeiterinnen mit je 30 Eiern erwischte, die vom Ausfuhrverbot betroffen waren, wurden sie zu Freiheitsstrafen von zwei Monaten, einer hohen Geldstrafe und der Veröffentlichung ihrer Namen in der Tageszeitung verurteilt. Dennoch ließen sich viele auch durch solch drastische Strafen nicht abhalten, weiter zu schmuggeln. Die Not war groß, zusätzliche Einnahmen dringend benötigt.

Spott aus dem Volk

Als 1922 im heutigen Altparadies die Kapelle St. Martin eingeweiht wurde, und das trotz hoher Inflation, spottete man im Volk, man solle das Gotteshaus doch besser „Brissago-Kapelle vom heiligen Gala-Peter“ nennen. So heiß eine Schweizer Zigarre und zwei Schokoladenmarken, deren Schmuggel wahrscheinlich zur Finanzierung der Kapelle beigetragen haben.

Zudem hatten die Paradieser durch ihre Gemüseverkäufe Einnahmen in Franken und konnten zum Beispiel 1923 zwei Franken in 200 Milliarden Reichsmark umtauschen. Hier im Grenzland war also immer etwas los. Waren ging hin und her, legal angemeldet, aber auch unter der Hand – und unter Röcken, besonders dann, wenn die Not am größten war.