Wenn das Team um Wolfgang Fiedler auf der Mettnau Netze spannen, um Vögel zu fangen, dann ist das kein Fall für Tierschützer. Stattdessen sind selbst welche am Werk: Forscher des Max Planck-Instituts wollen herausfinden, wie viele Zugvögel auf ihrem Weg in ihr Winterquartier Halt auf der Mettnau machen, wo weite Teile Naturschutzgebiet sind.

Rund ein Jahr ist es mittlerweile her, dass sie die Zählungen der Tiere im Rahmen eines Forschungsprogramms erneut begonnen haben, die Zahl der Zugvögel auf der Mettnau zu zählen. Dafür wurden Netze im Gebiet hinter der Kur bis zum Markelfinger Winkel angebracht. Die Vögel werden dann vorsichtig von ehrenamtlichen Helfern eingesammelt und zur Forschungsstation am Rande der Netze gebracht.

Es wurde schon 40 Jahre lang gezählt

Von 1972 bis 2008 fanden auf der Mettnau jährlich schon einmal solche Zählungen statt, danach war jahrelang Pause, ehe das Programm neu aufgelegt wurde. Nun liegen die ersten Ergebnisse vor – und diese sehen alles andere als gut aus. Während es im Zeitraum von 2000 bis 2008 jährlich durchschnittlich 6755 Fänge waren – darunter auch Vögel, die innerhalb einer Saison mehrfach gefangen wurden -, sind für 2022 nur noch 5352 verzeichnet. Und auch die Zahl der Arten hat abgenommen: 2000 bis 2008 waren es durchschnittlich 68 Arten pro Jahr, 2022 noch 60.

„Schlimmer als ich eigentlich dachte“

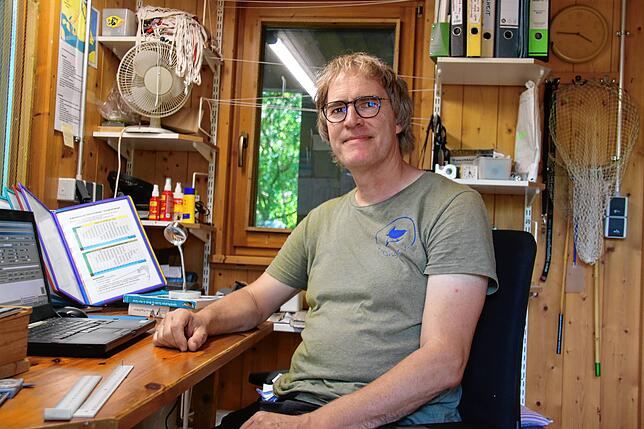

Wolfgang Fiedler, Wissenschaftler am Max Planck-Institut in Möggingen, zeigt sich von der generellen Abnahme nicht überrascht. „Aber es ist viel schlimmer, als ich eigentlich dachte“, sagt er. Allerdings sei ein Großteil der gesunkenen Fangzahlen auf einen hohen Schwund an Teichrohrsängern zurückzuführen. Von 2000 bis 2008 seien von den kleinen braunen Vögeln im Schnitt 1758 gefangen worden, 2022 seien es dagegen nur noch 949 gewesen.

Woran das liege, sei nicht klar, womöglich gab es ein Problem im Überwinterungsgebiet der Vögel und dadurch habe es weniger erwachsene Vögel und von diesen wiederum weniger Jungtiere gegeben. Oder aber während der Brutzeit sei das Wetter schlecht gewesen, sodass weniger Jungtiere überlebt haben. Dies könne man womöglich in diesem Jahr nun durch die Zahl der jüngeren und älteren gefangenen Tiere untersuchen. „Wenn die Population gesund ist, steckt sie das auch wieder weg“, sagt der Experte.

Tendenz auch anderswo zu beobachten

Um nun nicht nur ein Jahr zu betrachten und repräsentativere Ergebnisse zu erzielen, sei das Forschungsprojekt erst einmal auf einen Zeitraum von drei Jahren angesetzt. Und in diesem Jahr sehe es bei den Zählungen für den Teichrohrsänger auch schon besser aus als 2022.

Generell entspreche die sinkende Vogelzahl aber der Entwicklung, welche die Wissenschaftler schon bis 2008 beobachtet hatten. Auch in anderen Bereichen, etwa bei Untersuchungen zu Brutvögeln, zeige sich diese Tendenz. Schon 2020 berichtete das Bundesamt für Naturschutz, dass zwar etwa der Bestand bei einem Drittel der Brutvogelarten in Deutschland seit über zwölf Jahren zunimmt – darunter etwa beim Seeadler und Schwarzstorch. Allerdings sei in den zwölf Jahren auch etwa ein Drittel der Vogelarten in ihrem Bestand zurückgegangen.

Braucht es mehr Vogelschutz?

Die sinkenden Zahlen liegen laut Wolfgang Fiedler an fehlendem Lebensraum und fehlenden Nahrungsangeboten. Bei manchen Vögeln würden diese Probleme auch schon in den Winterquartieren bestehen. Und bei Zugvögeln spiele auch der Zustand von Rastgebieten zwischen Herkunftsort und Winterquartier eine Rolle. „Die müssen auch intakt sein“, erklärt Wolfgang Fiedler. Gerade im Mittelmeerraum würden die Feuchtzonen austrocknen – für Vögel, die dort rasten, werde das zum Problem.

Die Entwicklung müsse ernst genommen werden, so Fiedler. „Zumal bei vielen Vogelarten ja nicht einmal eine Trendwende da ist“, also sich die Populationen nicht einmal langsam erholen. „Was im Vogelschutz gemacht wird, reicht offensichtlich noch nicht“, schlussfolgert der Wissenschaftler. „Da kann ein Schutzgebiet wie die Mettnau alleine nichts machen.“ Denn es gebe keine Hinweise darauf, dass sich die Bedingungen dort für die Vögel verschlechtert hätten, die Tiere blieben zum Beispiel nicht kürzer dort als früher, ehe sie weiterziehen – das wäre aber zu erwarten, hätte das Futterangebot nachgelassen.

Zukunft der Zählungen ist ungewiss

Auf der Mettnau gehen die Zählungen in diesem Jahr noch bis etwa 15. November weiter. „Wenn sich dann das Gefühl breit macht, dass wir noch nicht ganz am Ende sind, hängen wir noch ein paar Tage dran“, kündigt Wolfgang Fiedler an.

Dabei bedeute der 15. November schon ein späteres Ende der Zählungen als früher – bis 2008 sei das Saisonende Anfang November gewesen. Grund sei, dass es mittlerweile noch so warm sei, dass die Vögel später in ihr Winterquartier starten. „Jetzt können sie ohne Weiteres Anfang November die Alpenregion überqueren“, so Fiedler. „Und die meisten Vögel ziehen bei uns später durch.“

Weiter geht es dann erst wieder im Jahr 2024, wenn zum vorerst letzten Mal auf der Mettnau gezählt wird. Wie es danach weitergeht, kann Wolfgang Fiedler noch nicht sagen. „Dass wir hier alles abbauen, halte ich für ausgeschlossen“, sagt er. Möglicherweise könnte das Projekt erneut pausieren und dann mit ein paar Jahren Abstand fortgesetzt werden.

Dauerhaft könne es aber aus personellen Gründen nicht durchgeführt werden. Zwar seien alle Helferstellen in diesem Jahr besetzt, doch insgesamt brauche es pro Saison 60 Personen – und etwa 25 davon müssten vollständig ausgebildet sein. „Und die haben oft auch noch andere Projekte“, erklärt Fiedler.