Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Bevölkerungszahl in Meßkirch rasant an. Bombengeschädigte aus den Großstädten und Flüchtlinge aus Ostpreußen, Schlesien und dem Sudetenland machten zeitweise ein Viertel der Einwohner aus. In seiner Amtszeit als Bürgermeister (ab 1948) schaffte es Siegfried Schühle in 20 Jahren, neben der „Neuen Heimat“ noch zehn weitere Baugebiete zu erschließen, auf denen 750 Wohnungen gebaut wurden.

Moderne Bäder führen zu steigendem Wasserverbrauch

Das hatte Folgen. Die Häuser und Wohnungen aus der Vorkriegszeit hatten oft nur einen Wasserhahn und kein Badezimmer. Die Abwässer wurden in Gruben gesammelt, die in regelmäßigen Abständen geleert werden mussten. Je mehr aber moderne Wohnungen mit Küche, Bad und Toilette entstanden, desto stärker stieg der Trinkwasserverbrauch an.

Zahl der Wasserrohrbrüche steigt

Dabei ergaben sich für die Stadtverwaltung mehrere Probleme: Neue Tiefbrunnen mussten gebohrt werden, wie 1964 im „Leller“ und Jahre später im „Köstental“. Darüber hinaus mussten größer dimensionierte Leitungen gelegt werden. Bisher hatten die Tiefbrunnen das Wasser durch das innerstädtische Versorgungsnetz hindurch zum Hochbehälter gepumpt, was zu unterschiedlichen Druckverhältnissen führte und das zum Teil 100 Jahre alte Leitungsnetz überforderte. Die Zahl der Rohrbrüche und der dadurch verursachte Wasserverlust nahmen deutlich zu.

Höher gelegene Trinkwasserhochbehälter werden gebaut

Im Januar 1979 wurde die Direktleitung von den beiden Tiefbrunnen „Köstental“ und „Leller“ zum Hochbehälter „Tannenöschle“ (an der alten Straße nach Stockach) fertiggestellt. Dadurch und mit dem Bau einer Ringleitung konnte das innerstädtische Versorgungsnetz entlastet und ein einheitlicher Druck erreicht werden.

Dazu kam: Wegen des ungeeigneten weichen Bodens im Ablachtal mussten die Hänge immer höher bebaut werden. Das machte den Bau neuer, höher gelegener Trinkwasserhochbehälter notwendig.

4,4 Millionen DM für Kläranlage veranschlagt

Der gestiegene Wasserverbrauch und gesetzliche Vorgaben zur Vermeidung von Gewässerverschmutzung führten auch dazu, dass die ganze Stadt (samt später eingemeindeter Teilorte) eine Kanalisation bekommen musste, eine Aufgabe, die ab 1970 mehrere Jahrzehnte in Anspruch nahm und Millionen kostete. Im September 1977 beschloss der Gemeinderat, eine Zentralkläranlage zu bauen.

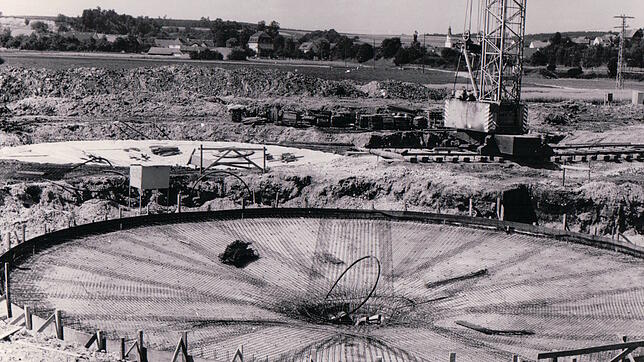

Ohne den Regelzuschuss, der sich um 40 bis 45 Prozent bewegte, und Beihilfen aus dem Donauprogramm, üblich waren weitere 15 Prozent, hätte die Stadt das Projekt wohl nicht stemmen können. Die Baukosten ließen sich auf voraussichtlich 4,4 Millionen DM kalkulieren. Die Firma Menzel aus Stuttgart erhielt den Zuschlag für eine schlüsselfertige Kläranlage. Das Bauprogramm umfasste ein Betriebsgebäude mit Wartungs- und Laborräumen, ein Vorklärbecken, zwei Belebungsbecken und zwei Nachklärbecken, ein Regenüberlaufbecken sowie einen Faulturm mit zwölf Metern Durchmesser.

Vorarbeiten beginnen im Juli 1978

Im Juli 1978 begannen die Vorarbeiten zu diesem bedeutsamen Bauwerk in der Talaue bei Menningen. Vor Beginn der Bauarbeiten wurde die Statik noch einmal zusammen mit Geologen überprüft, hauptsächlich im Hinblick auf das Verhältnis des Bauwerks zum Grundwasserspiegel.

Einheimische Betriebe beteiligt

Bei den Einzelgewerken sollten auch einheimische Bauhandwerker zum Zuge kommen; so bekam das Bauunternehmen Restle, das für diese Baumaßnahme mit der Firma Hammer aus Sigmaringendorf eine Arbeitsgemeinschaft einging, die Erd-, Beton- und Maurerarbeiten übertragen. Die Behälterwände für die Rundbecken lieferte die Spezialfirma Monolith aus München: je zwei mit einem Durchmesser von 21 und 14 Metern, eine weitere von 15 Metern; den Faulturm aus Stahl baute die Spezialfirma Bellmer aus Waldkirch, die Maschinenanlagen die Firma A und B aus Pfullendorf.

Baustelle übersteht Überschwemmung des Ablachtals im Februar 1980

Es konnte zügig gebaut werden, weil die Stadt Meßkirch schon wichtige Vorleistungen erbracht hatte. So wurde der Einbau der Kanalisation für alle Straßen schon Jahre vorher forciert und der Hauptsammler für die Abwässer vom Meßkircher Stadtbereich über Igelswies und Menningen bis zum Grundstück der künftigen Zentralkläranlage fertig verlegt. Die Überschwemmung des Ablachtals am 7. Februar 1980 überstand die Baustelle zur Erleichterung aller Beteiligter ohne Schäden, weil sie sich wie eine Insel über dem Wasser erhob.

Seit 1980 wurde die Anlage immer wieder optimiert und erweitert

Der Termin Dezember 1979 konnte allerdings nicht ganz gehalten werden, aber im August 1980 nahm die Zentralkläranlage dann ihren Betrieb auf. 1989/90 wurde eine chemische Klärstufe eingebaut. 1994 bis 96 und 2008 wurde die Anlage wegen des Anschlusses weiterer Ortschaften optimiert und erweitert.

Unsere Serie

In der großen SÜDKURIER-Sommerserie „Gedächtnis der Region“ blicken wir in unseren Lokalteilen zurück in die 70er Jahre und zeigen Ihnen anhand von Bildern und Geschichten, wie sich das Leben in unserer Region verändert hat. Alle Folgen der Serie im Internet: www.suedkurier.de/geschichte

Ihre Bilder

Wir suchen Ihre Bilder und Geschichten aus den 70er Jahren. Wie sah das Leben in den Dörfern und Städten damals aus? Schicken Sie uns Ihre Erinnerungsschätze und Fotos und wir begeben uns für Sie auf Spurensuche.

SÜDKURIER Medienhaus, Lokalredaktion Meßkirch, Hauptstraße 23, 88 605 Meßkirch, Tel. 0 75 75/92 11 61 41, E-Mail: messkirch.redaktion@suedkurier.de