Der Ton ist scharf, die Debatte oft unversöhnlich: In Villingen-Schwenningen wird die Auseinandersetzung um den geplanten Solarpark an den Bertholdshöfen erbittert geführt. Jetzt muss zunächst der Gemeinderat entscheiden, ob das rund 25 Millionen Euro teure Projekt umgesetzt wird. Doch wann ist dies der Fall?

Flächennutzungsplan ändern

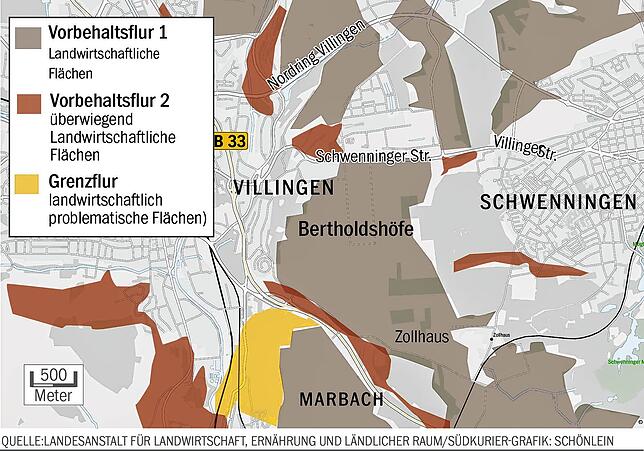

Derzeit wird die Änderung des Flächennutzungsplans für den Zentralbereich/Bertholdshöfe vorbereitet, der jetzt noch Landwirtschaft, nicht aber einen Solarpark vorsieht. Das gesamte Gebiet umfasst 77 Hektar, das sind 110 Fußballfelder. Entstehen soll der Solarpark aber auf weniger als der Hälfte der Fläche, etwa 30 Hektar.

Thema soll noch 2024 in den Gemeinderat

Aktuell laufen die verschiedenen Prüfungen im Rahmen des Flächennutzungsplanverfahrens, berichtet Verwaltungssprecherin Madlen Falke. Dies benötige noch Zeit. „Daher können wir noch nicht mitteilen, wann die Einbringung in die Gremien des Gemeinderats erfolgen wird“, betont Falke, definitiv werde es nicht im November sein. Geplant ist aber, dies noch 2024 zu tun.

Im Gemeinderat zeichnet sich eine Mehrheit für den Solarpark ab. FDP, Grüne und SPD haben sich bereits dafür ausgesprochen. Auch die Freien Wähler stehen mehrheitlich hinter dem Plan der Stadtwerke, wie Dirk Gläschig betont. Es sei ein „wichtiges Projekt“, das den Energiebedarf stillen wird.

Fortschritte bei Speicher

Viele Kritikpunkte gerade auch der Interessengemeinschaft Bertholdshöfe an dem geplanten Solarpark hält Gläschig für „an den Haaren herbeigezogen“.

So werde immer wieder argumentiert, dass neben Windrädern verstärkt Solarparks zwangsweise abgeschaltet würden, wenn zu viel Sonne scheint oder der Wind zu stark weht, an Wochenenden die Abnehmer fehlen und die Strompreise ins Negative rutschen.

Aus seiner Sicht sei dies aber, wenn überhaupt, nur selten der Fall und nur temporär für wenige Stunden, beispielsweise an Sonntagnachmittagen.

Laut den Worten des Freien Wählers dürfte dieses Problem ohnehin in naher Zukunft behoben werden, denn die Entwicklung der Speichertechnologie mache enorme Fortschritte.

Zudem überwiegen für ihn die Vorteile des Parks, der aus Sicht Gläschigs mit Solarthermie für die Wohnanlagen des Rundlings gekoppelt werden könne, was auch die FDP vorschlägt.

Über Wärmeabnehmer an der Rückseite der Module würde Wasser aufgeheizt, der Rundling könne so an ein Wärmenetz angeschlossen werden.

CDU-Sprecher will Kompromiss

Auch in der CDU dürfte sich voraussichtlich eine mehr oder weniger große Mehrheit für den Solarpark bilden. Bisher hätten sich viele Kollegen, mit denen CDU-Fraktionsvorsitzender Dirk Sautter darüber sprach, ihm gegenüber zustimmend geäußert, auch wenn Dietmar Wildi, einer der schärfsten Kritiker des Projekts, selbst CDU-Stadtrat ist. Ohnehin strebt Sautter einen Kompromiss an, um auch bisherige Gegner ins Boot zu holen.

Nahe an der Bundesstraße 33

So solle der Solarpark möglichst nahe an die Bundesstraße 33 rücken, schlägt Sautter auf Anfrage vor. Das mache Sinn, denn Freiflächenphotovoltaikanlagen würden derzeit vorrangig entlang von Bundesstraßen und Autobahnen gebaut.

Im Zentralbereich hätte dies zudem den Vorteil, dass der Grünzug erhalten bliebe. Das sei wichtig, denn so werde der Charakter des Naherholungsgebiets nicht verändert.

Was machen die Landwirte?

Das einzige Problem: Stadt und Spitalfonds besitzen einen Großteil der Flächen ausgerechnet im Bereich des Grünzugs, am Rand des Gebiets gehören die Böden den Landwirten.

Um in der Nähe der Bundesstraße also einen Solarpark zu errichten, sind die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) als treibende Kraft dringend auf einen Grundstückstausch angewiesen.

„Ich kenne keinen Landwirt aus der Interessengemeinschaft Bertholdshöfe, der darauf eingehen würde“, betont Solarparkkritiker Wildi.

Er erklärt nach wie vor, dass ein Solarpark dieser Größe derzeit unwirtschaftlich sei, weil in Schönwetterperioden zu viel Strom anfalle, der gar nicht abgenommen werden könne.

Als Kompromissvorschlag sieht Wildi den Bau von Solarmodulen auf Hausdächern oder über Parkplätzen an.

Wildi bringt Gaskugel oder Bärental ins Spiel

Grundsätzlich solle für Freiflächenphotovoltaikanlagen keine landwirtschaftlichen Böden genutzt werden. Er könnte sich allenfalls noch vorstellen, dass ein Areal direkt an der ohnehin nicht mehr benötigten Gaskugel, am Abhang beim Rundling oder auf der Erddeponie Bärental in Schwenningen ausgewiesen wird.

Geht es vor Gericht weiter?

Doch was passiert, wenn Wildi und seine Mitstreiter mit ihren Vorschlägen nicht durchdringen und im Gemeinderat unterliegen? Ziehen sie vor Gericht? Darüber habe man sich innerhalb der Interessengemeinschaft noch nicht unterhalten, erklärt der CDU-Stadtrat. „Wir gehen davon aus, dass unsere Argumente gegen diesen Solarpark die Mehrheit überzeugt“, sagt er.

Trotz der erbitterten Debatten mit Leserbriefen und grenzwertigen KI-Motiven wollen die SVS das Projekt weiter umsetzen, weil es für die Umsetzung der grünen Null und damit der klimaneutralen Produktion von Energie keine Alternative gibt.

Das Unternehmen wartet jetzt auf das grüne Licht des Gemeinderats, sagt Sprecher Oliver Bauer. Dann versuche man, einen Flächentausch in die Wege zu leiten, um an ein geschlossenes Gebiet zu gelangen.

Bisher keine Abregelung

Befürchtungen, dass es ohnehin schon ausreichend grünen Strom in Villingen-Schwenningen gebe und im Zweifelsfall Anlagen abgeschaltet werden müssten, bestreitet Bauer.

Die SVS können Photovoltaikanlagen, insbesondere Großanlagen, abregeln, wenn die Systemstabilität bedroht wäre oder „wir infolge von Netzbaumaßnahmen oder Störungen kurzfristig nicht in der Lage wären, den Strom aufzunehmen“. „Dies ist aber bis zum heutigen Tage noch nie vorgekommen“, heißt es ausdrücklich.

Gerade auch der geplante Wasserstoff-Hub im Villinger Industriegebiet Salzgrube, mit dem grüner Wasserstoff hergestellt werden soll, ist dafür da, einen Teil der regionalen Energieversorgung von den Verteilernetzen zu entkoppeln und somit die Netzüberlastung zu reduzieren, wie eine Sprecherin des Schweizer Investors feststellt.